南极土著:美国国会打击转运的《芯片安全法案》,强制企业在芯片植入位置追踪模块

【文/南极土著】

美国国会众议院美中战略竞争特别委员会于5月15日提出了《芯片安全法案》(Chip Security Act),要求商务部强制美国芯片企业在受出口管制的芯片中加入位置验证模块,以确保这些芯片不会被转运。

路透社相关报道截图

法案由委员会主席John Moolenaar、首席成员Raja Krishnamoorthi以及另外六名两党议员共同提出。上周,共和党参议员、参议院情报委员会主席Tom Cotton已在参院提出了配套版本的法案。

这两个版本内容几乎一模一样。核心是要求美国商务部在法案生效后180天内,强制所有受出口管制的高性能芯片及相关计算产品,在出口、再出口或境外内部转移前,配备能够实现位置验证等功能的“芯片安全机制”。该机制可通过软件、固件、硬件或物理方式实现,旨在防止这些芯片被中国等国家通过空壳公司或走私方式非法获取,并用于军事、监控或人工智能等敏感领域。获得出口许可者如发现产品被转移到未授权地点或被篡改,应立即向主管BIS的副部长报告。

法案还要求商务部在一年内完成对是否需要引入额外安全机制(如反篡改、用途验证、走私识别)进行系统性评估,并在两年内实施经评估认定为必要的附加机制。商务部须每年向国会提交机制有效性与更新建议报告,并被赋予核查芯片实际流向、维护记录、要求企业配合报告异常情况的执法权限。

早在去年夏天,参议院拨款委员会就曾要求BIS评估在芯片中加入控制机制的可行性,但相关立法最终没能通过。去年8月,一名商务部官员对“芯片内嵌控制机制”的技术可行性提出疑问,并表示即使技术上可行,也需评估是否会影响美国产芯片的市场竞争力。该官员表示:“这是一个听起来不错的概念,但确实需要具体分析。”

如何解决对华芯片出口管制的“转运问题”,一直以来都是美国政府非常头疼的事。拜登政府时期,美国商务部的策略是对全球的受控芯片采取总量控制和分配制度,也就是“AI Diffusion Rule”的三级国家划分和GPU配额方案。美国政府的核心逻辑是,先根据转运国家本身的实际需求,设定一个刚刚够用的GPU数量。这样一来,如果这些国家再偷偷将芯片转卖给中国,就会导致自己本国芯片不够用,迫使它们在转运问题上自我约束。

而特朗普政府显然不认可拜登政府的这种做法,认为它可能会阻碍美国GPU占领全球市场,削弱美国企业的竞争力,甚至导致其他国家转而使用中国制造的GPU。因此,特朗普政府提出了一个替代方案,采用了三条腿走路的策略:

1、对转运国,要求其与美国签署出口管制协议,配合美国立法,同步实施严格的出口限制,并严厉打击芯片转运;

2、对企业,发布《防止先进计算集成电路转用的行业指南》,提出更多“红旗”警示,指导企业加强内部审核和尽职调查,发现和阻止转运行为;

3、推动国会立法,赋予商务部权力去要求芯片制造企业在芯片中植入位置追踪模块,从而更精准地监控和打击芯片非法转运的行为。

众议院版本《芯片安全法案》的主要推手之一,是来自伊利诺伊州的众议员Bill Foster。他和一般律师或文科背景的议员截然不同,是一名罕见的“科学家议员”。他毕业于哈佛大学,拥有物理学博士学位,过去曾长期在费米国家加速器实验室(Fermilab)担任高级物理学家,从事质子衰变等前沿物理实验。此外,他还曾经有过芯片设计方面的实际工作经验,对芯片制造技术非常熟悉。正是他率先在国会提出要给受控芯片装上“数字缰绳”,即位置追踪功能和远程关闭(killing switch)功能,一旦发现芯片被非法转运,就能远程立即禁用。他一直强调,这种方案在技术上已经相当成熟,实现起来并不困难。

在参议院的《芯片安全法案》版本提出后,我曾请教过几个半导体领域的专家,得到的一致答复是:这个Bill Foster没有吹牛,实现芯片的位置追踪,在技术上不难实现,难得是怎么能让芯片设计商去这么做,有什么法律上的依据。

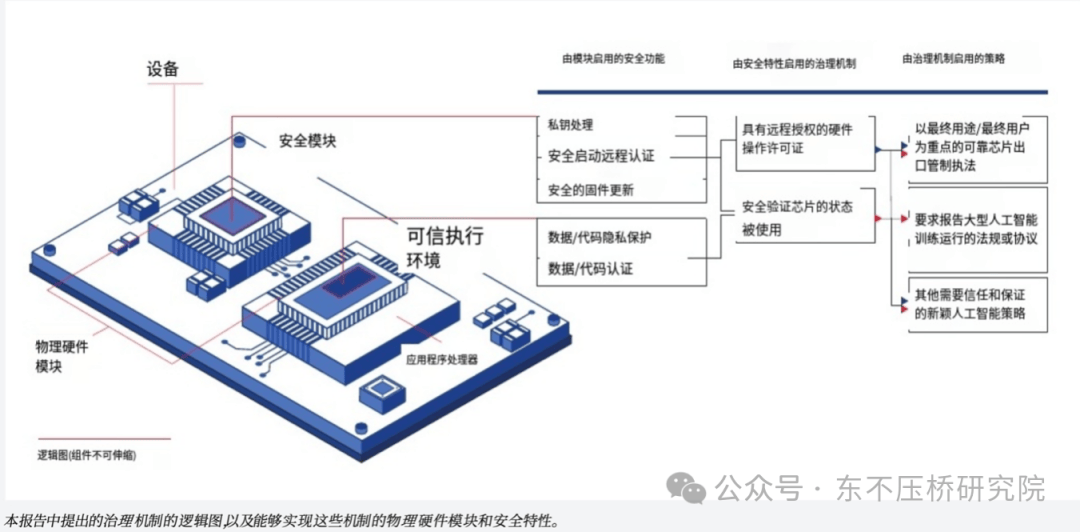

2024年1月,新美国安全中心研究员Tim Fist曾经写过一个报告,详细阐述过这种芯片位置追踪的实现机制,即所谓“片上治理机制”。

Tim Fist在报告中建议为AI芯片设计一套灵活的治理机制,其中最核心的是在每个高性能AI芯片上安装一个“安全模块”,用来确保芯片使用的是经过授权且最新版本的固件和软件。这种模块能远程验证芯片的状态,强制芯片定期更新以修补安全漏洞,还可以远程控制芯片是否可用,从而有效执行出口管制。此外,芯片上还具备可信执行环境,可以安全地证明芯片运行的情况。这套机制的优点是灵活性强,可以根据不同的政策需求自动调整治理方式。目前,远程验证等技术在某些CPU和GPU上已经实现,未来也能轻松扩展到AI芯片中。理想情况下,这套机制还能结合供应链追踪以及“了解你的客户”(KYC)政策,更好地控制芯片的销售和使用。

具体来说,这套治理机制允许监管机构对芯片实施访问限制、性能调整,甚至防止芯片用于构建大型AI集群等措施。芯片的用户需要通过安全验证,才能证明自己遵守了相关的使用规定。这种做法特别适合出口管制以及对高性能AI芯片的监管场景。政策手段包括:

操作许可证防止芯片被非法使用:每个芯片需要定期更新一个“许可证”,就像软件的订阅模式一样。许可证决定芯片是否能正常运行,也可以限制特定功能。最重要的是,这个许可证是有时间限制的,如果芯片在规定时间内没有收到新的许可证更新,它就会自动停止工作。这样一来,就不用依靠远程发出关闭芯片的指令,避免了被恶意用户或不配合的运营方干扰的风险。

位置验证:原理是利用设备响应速度来推测芯片的位置。这种方法通过芯片内置的安全机制和多个可信的“地标服务器”,测量设备回复查询的时间。由于信息传输速度无法超过光速,加上通信设备本身存在的最低延迟,芯片与服务器间的响应时间就能帮助确定设备所在的大致范围。

使用验证:芯片内置的机制允许用户向外界提供可验证的芯片使用情况。这种功能不仅能降低各方对潜在风险的疑虑,还可以扩展到整个计算集群中,让用户证明与AI能力和风险相关的重要信息,比如用于AI训练的计算资源规模或训练过程的具体细节。

使用限制:芯片可以设置特定的功能限制,防止其被用于敏感或未经许可的用途,例如禁止用于搭建大型计算集群或超级计算机、限制访问敏感数据,或确保只有经过批准的软件和AI模型才能运行。举个例子,芯片的许可证机制能根据客户是否付费来解锁或限制芯片功能。这一功能在出口管制中尤为有效,BIS可以通过许可证方式确保出口的芯片不会被违规用于未授权的用途。