原创 美国之后,欧洲也找上中方了?半导体博弈有新变化,荷兰或负全责

从美国开始对中国加征关税时,中国就拿出了“稀土牌”。这一举动的目的很明确,就是告诉对方:我们不主动挑事,但如果你用芯片、关税等手段进行制裁,我们也有反制的手段。这是中国展示强硬态度的方式。

显然,特朗普并没有预料到中国会在这个时候使出“稀土牌”。很快,西方企业对中国稀土的依赖显现出来。无论是人工智能、机器人、电动汽车,还是军事工业等各个领域,都离不开中国的稀土。随着事态的发展,越来越多的企业和科技领袖开始对特朗普提出警告,压力越来越大,最终迫使美国不得不主动与中国展开对话。

然而,在中美达成共识之后,欧洲也开始转向中国,且态度与10月时的强硬言辞有了极大的变化!当时,欧盟在谈到中国稀土问题时,使用了“经济胁迫”“减少依赖”“必要时采取制裁措施”等字眼,明眼人一看就能看懂,这种态度表现得非常傲慢无礼。让人意外的是,仅仅过了短短几周,半导体领域的博弈就发生了新的变化。欧洲怎么突然发生了这么大的转变?实际上,仅仅十几天的时间,就让欧洲意识到,中国稀土的重要性不容忽视。特别是在荷兰硬抢安世半导体的事件发生之后,这对欧盟形成了极大的震慑和警示作用,荷兰可能需要为此付出责任。

在荷兰对安世半导体出手之后,中国很快进行了反制,限制安世中国对整个欧洲的芯片出口。这一举动对欧洲汽车产业产生了重创,包括大众、宝马、奔驰等汽车巨头,都遭遇了严重影响,甚至有可能陷入“无芯可用”的困境。即便他们能从其他供应商那里获得芯片,但由于中国掌握着稀土资源,一旦时间拖得太长,整个欧洲可能会陷入混乱。

不仅仅是美国,欧洲对中国稀土的依赖程度也是超乎想象的。尽管欧洲曾表示会寻找办法减少对中国的依赖,但事实证明,他们没有好的解决方案。特别是从谢夫乔维奇公布的一组数据来看,欧盟的“缺土”问题非常严重。从10月开始,欧盟向中国提交了大约2000份稀土出口申请,但只有一半获得了批准。仅仅是这一半的出口管制,就已经让欧盟感到非常棘手,特别是对汽车产业的打击很大。

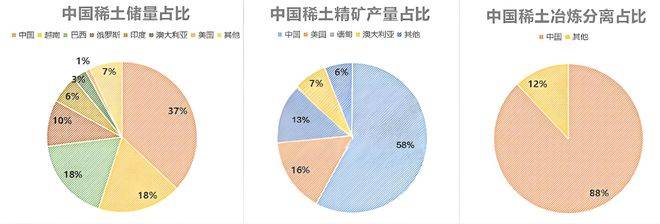

要知道,中国不仅控制着全球超过60%的稀土产量,在稀土精炼技术方面几乎实现了垄断。即使美国、澳大利亚、加拿大等国拥有自己的稀土矿,但它们开采出的稀土也必须运往中国进行提炼。因此,想要摆脱对中国稀土的依赖,对欧洲来说并不是一件容易的事。

不仅仅是技术问题,资源储备也非常有限。而且,即使投入巨资来建立自己的产业链,也需要耗费多年时间。这对欧洲来说,显然难以承受。更重要的是,就算完成了所有的准备工作,西方自己加工稀土的成本,也将远高于直接从中国采购稀土的成本。这也是为什么欧洲最终不得不“服软”的根本原因。

过去几年里,美西方国家总是在不断试探中国的底线,围绕稀土和半导体的科技博弈看似是科技竞争,实则充满了偏见与敌意。中国出“稀土牌”就是要让对方认清现实,摆正态度。依赖并不等于原罪,合作才能实现共赢!荷兰的行为已经给欧洲国家提供了警示:不要重蹈覆辙。