单片机为什么需要外接晶振?

在嵌入式系统设计中,单片机作为核心控制单元,其运行依赖精确的时钟信号。无论是简单的LED闪烁(bu~ling~bu~ling~),还是复杂的工业自动化控制,时钟信号的稳定性直接影响系统的可靠性和性能。目前市场上的单片机普遍内置了RC振荡器,有时候考虑成本或者应用背景,就直接使用内置的RC振荡器作为单片的系统时钟源,但在许多应用场景中,外接晶振仍是不可或缺的配置。

单片机的所有操作均依赖时钟信号的驱动。例如,指令执行需要按照时钟节拍读取和译码;串口通信需根据波特率精确控制数据发送与接收的时序;PWM(脉宽调制)信号的生成也需要稳定的时钟周期。若时钟信号不稳定,可能导致指令执行错乱,因为时钟频率偏差会导致程序运行速度异常,甚至引发逻辑错误或者导致通信失败。在串口通信中,若波特率误差超过±5%,数据可能因采样点偏移而丢失或者乱码,也可能出现实时性失控,在需要严格时序控制的场景(如电机驱动、传感器数据采集),时钟偏差可能直接导致系统失效。

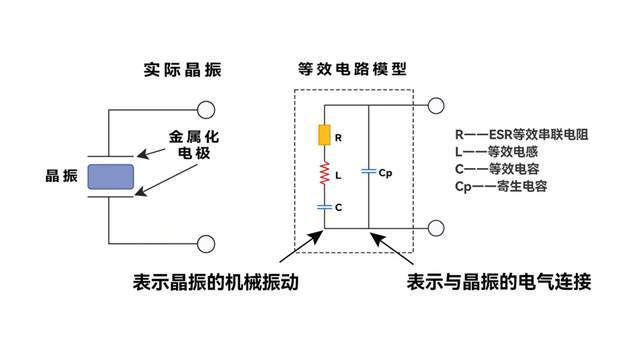

外接晶振可以提升系统的稳定性与抗干扰性。晶振工作原理是利用石英晶体的压电效应,通过机械振动与电场转换实现稳定的频率输出。其频率误差通常在ppm级(百万分之一),而内部RC振荡器的误差可能高达1%~5%。晶振的振荡信号幅度大、波形纯净,且石英晶体对温度、电压波动的敏感性远低于RC电路。

在电磁环境复杂的工业现场,晶振能避免因噪声干扰导致的时钟信号失真。内部RC振荡器的频率上限通常为几十MHz,而外接晶振可轻松支持上百MHz的高频需求。例如,STM32系列单片机在高速通信(如USB 3.0、以太网)中,需外接25MHz或50MHz晶振以满足时序要求,在射频通信模块中,需要给内部的射频芯片外接26MH或者52MHz的晶振以保证稳定的频率,例如亿佰特的SPI接口的射频模块。

外接晶振并不是任意选择的,需要根据使用场景进行选型并且在使用过程中有一些注意事项。不同的单片机对外部晶振的频率要求也不同,例如8051常用11.0592MHz(便于串口通信),STM32常用8MHz的晶振。

晶振的负载电容需与外部电容匹配。例如,标称负载电容为20pF的晶振,若实际使用15pF电容,会导致频率偏移。

贴片晶振(如3225封装)适合小型化设计,但需注意PCB走线长度和布局,避免引入寄生电容影响频率。

晶振本身功耗较低,但在低功耗供电设备中需权衡精度与功耗。

外接晶振因具有高精度、高稳定性和高抗干扰能力的优势,成为单片机系统中保障可靠性的关键元件。尽管内部RC振荡器在简单应用中可降低成本和空间,但在对时钟要求严苛的场景(如工业控制、高速通信、汽车电子等)中,外接晶振仍是唯一选择。随着技术发展,晶振也在向小型化、低功耗方向演进,但其核心价值(提供稳定时钟基准)始终未变。