合金电阻的电阻率是什么?-华年商城

合金电阻的电阻率:特性、影响因素与应用解析

一、电阻率的基本概念

电阻率(Resistivity)是描述材料导电性能的物理量,定义为单位体积内材料对电流的阻碍作用。其数学表达式为:

ρ=LRS

其中,R 为材料电阻(单位:欧姆,Ω),L 为材料长度(单位:米,m),S 为横截面积(单位:平方米,m²)。国际单位制中,电阻率的单位为欧姆·米(Ω·m)。

电阻率与电阻的区别在于:电阻率是材料的固有属性,仅与材料种类和外界条件(如温度)有关;而电阻是具体导体的属性,还与导体的几何形状(长度和横截面积)相关。

二、合金电阻率的特性

1. 合金电阻率与纯金属的差异

合金是由两种或多种金属(或非金属)组成的材料,其电阻率通常显著高于纯金属。例如:

纯铜的电阻率约为 1.68×10−8Ω⋅m,而铜基合金(如康铜)的电阻率可达 4.8×10−7Ω⋅m。

纯铁的电阻率约为 9.71×10−8Ω⋅m,而铁铬铝合金的电阻率可超过 1.0×10−6Ω⋅m。

原因:合金中不同原子的引入破坏了纯金属晶格的周期性排列,导致电子在运动过程中与原子核的碰撞概率增加(即电子散射增强),从而大幅提高了电阻率。

2. 合金电阻率的温度依赖性

合金的电阻率随温度变化规律与纯金属不同:

纯金属:电阻率随温度升高呈近似线性增长,温度系数(α)较大(如铜的 \alpha \approx 0.004 \, ^\circ C^{-1})。

合金:电阻率随温度变化较小,温度系数低。例如,锰铜合金的 \alpha \approx 0.00001 \, ^\circ C^{-1},康铜的 \alpha \approx 0.00002 \, ^\circ C^{-1}。

机理:合金的电阻率由两部分组成:

与温度相关的部分(ρT):由晶格振动(声子)引起的电阻,随温度升高而增大。

与温度无关的部分(ρi):由杂质原子或缺陷引起的附加电阻,仅与合金成分和结构有关。

因此,合金的总电阻率可表示为:

ρ=ρT+ρi

这一特性使合金在温度变化较大的环境中仍能保持电阻值的稳定性。

三、影响合金电阻率的关键因素

1. 合金成分与组织结构

固溶体合金:溶质原子的加入会破坏溶剂晶格的周期性,增加电子散射。例如,铜中加入少量锌形成黄铜时,电阻率随锌含量增加而显著上升。

金属化合物:如镍铬合金中的铬原子与镍形成化合物,导致电阻率进一步升高。

多相合金:电阻率受各相导电性及组织形态影响。例如,两相机械混合物的电阻率与各相体积分数呈线性关系。

2. 加工与热处理

塑性形变:冷加工(如拉伸、轧制)会引入晶格缺陷(如位错、空位),增加电子散射,导致电阻率上升。例如,纯铜经严重冷加工后,电阻率可增加5%-10%。

退火处理:退火可消除形变缺陷,恢复晶格周期性,降低电阻率。例如,冷加工后的铁经退火处理,电阻率可恢复至原始值。

3. 晶粒尺寸

晶粒细化会增加晶界数量,晶界作为面缺陷会散射电子,导致电阻率升高。研究表明,铁的晶粒尺寸减小至原尺寸的1/5时,电阻率增加约1.05%。

四、合金电阻率的测量与应用

1. 测量方法

四探针法:适用于薄层材料或小体积样品,通过测量电压降计算电阻率。

伏安法:通过测量已知几何尺寸样品的电压和电流,计算电阻率。

精密测量:用于研究合金组织结构变化(如固溶体溶解度、相变)对电阻率的影响。

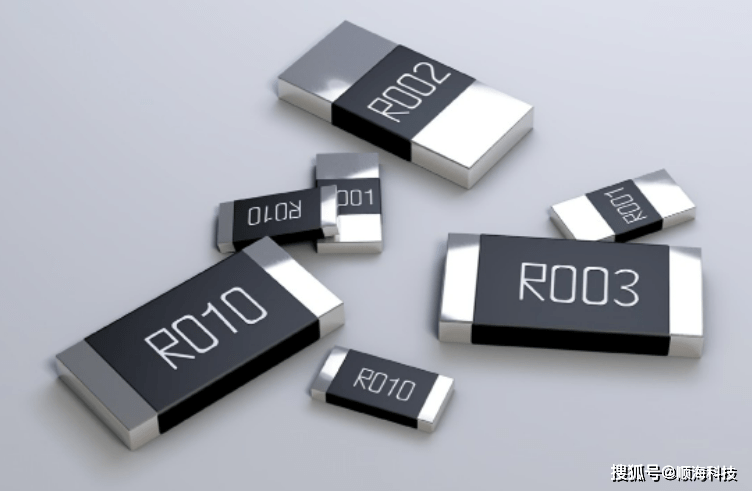

2. 典型应用

精密电阻器:锰铜、康铜合金因低温度系数和高电阻率,广泛用于制造标准电阻和精密测量仪器。

温度传感器:铂电阻温度计(Pt100)利用铂的高电阻率和线性温度特性,测量范围达-200℃至850℃。

电热元件:镍铬合金(Nichrome)因高电阻率和耐高温性,用于制造电炉丝和热水器元件。

五、总结

合金电阻率是材料科学中的关键参数,其特性源于合金独特的原子排列和电子行为。相较于纯金属,合金具有更高的电阻率和更稳定的温度特性,这一特性使其在精密电子、温度测量和电热转换等领域发挥不可替代的作用。未来,随着材料制备技术的进步,合金电阻率的精准调控将进一步推动电子器件的小型化和高性能化发展。

通过深入理解合金电阻率的物理本质与应用价值,我们可以更好地设计和优化材料,满足现代科技对高性能导电材料的需求。