原创 工科薪资前10榜出炉!电子信息类居首,选考和志愿填报很重要

据麦可思《中国2024—2025届大学毕业生培养质量跟踪评价》的数据显示,2024—2025届本科月收入TOP10专业类均被工科包揽,其中电子信息类以7025元居首,机械类、电气类、仪器类、自动化类紧随其后,前五专业月收入均突破6900元。

生物医学工程类、计算机类等其余五个专业类月收入也在6700元以上,显著高于本科毕业生平均水平。这一数据不仅折射出产业发展的时代脉络,更为高中选课与高考志愿填报提供了关键参考。

十大高薪工科专业类并非偶然上榜,而是均具备高壁垒、强实践、政策红利三重核心属性,且与我国当前产业发展重心高度契合。

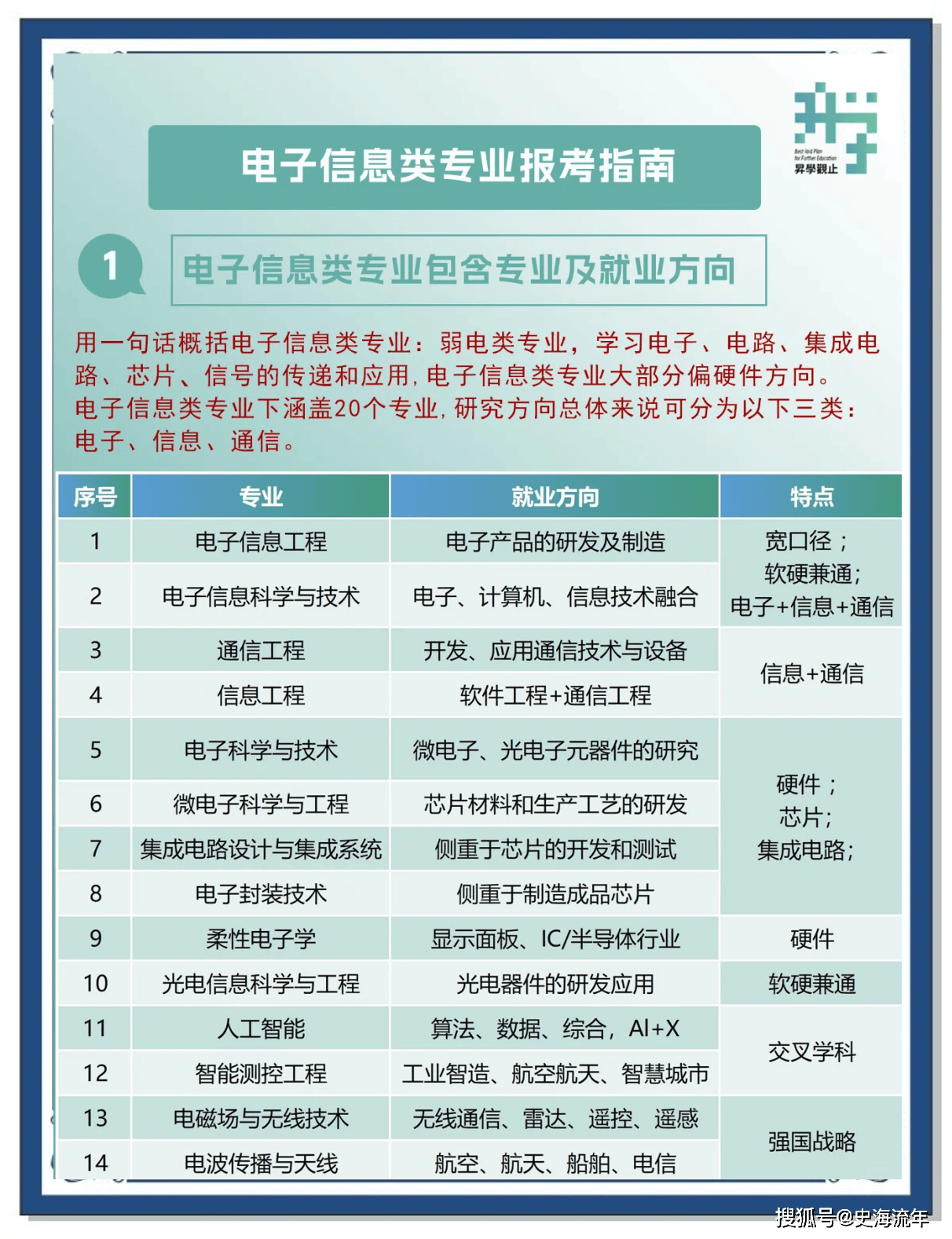

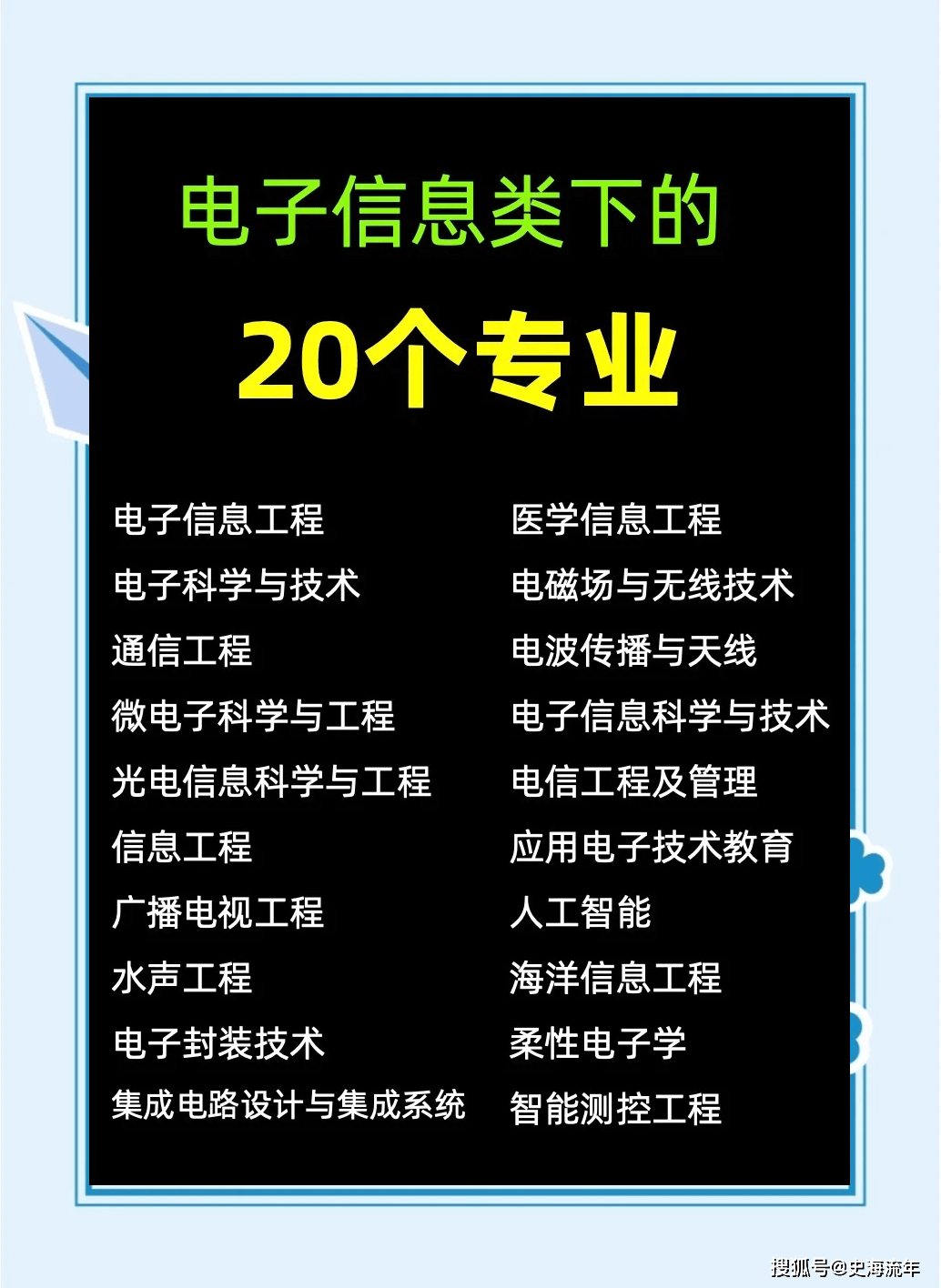

电子信息类专业的领先,直接呼应了半导体与集成电路产业的蓬勃发展——从芯片设计到终端制造的全链条需求,推动相关人才薪资持续攀升。

机械类与自动化类的高排名,则源于智能制造升级的迫切需求,传统制造业向智能化、自动化转型过程中,对复合型工程技术人才的渴求日益强烈。

电气类与能源动力类专业的高薪表现,与新能源产业的爆发式增长密不可分,风电、光伏、储能等领域的快速扩张,催生了大量电力系统运维、能源高效利用等方向的岗位需求。

仪器类专业作为工业生产的“眼睛”,其人才缺口随着高端制造精度要求的提升而扩大,成为保障产业升级的关键支撑。生物医学工程类则嫁接了医疗与工程技术,在高端医疗设备研发领域开辟出高薪赛道。

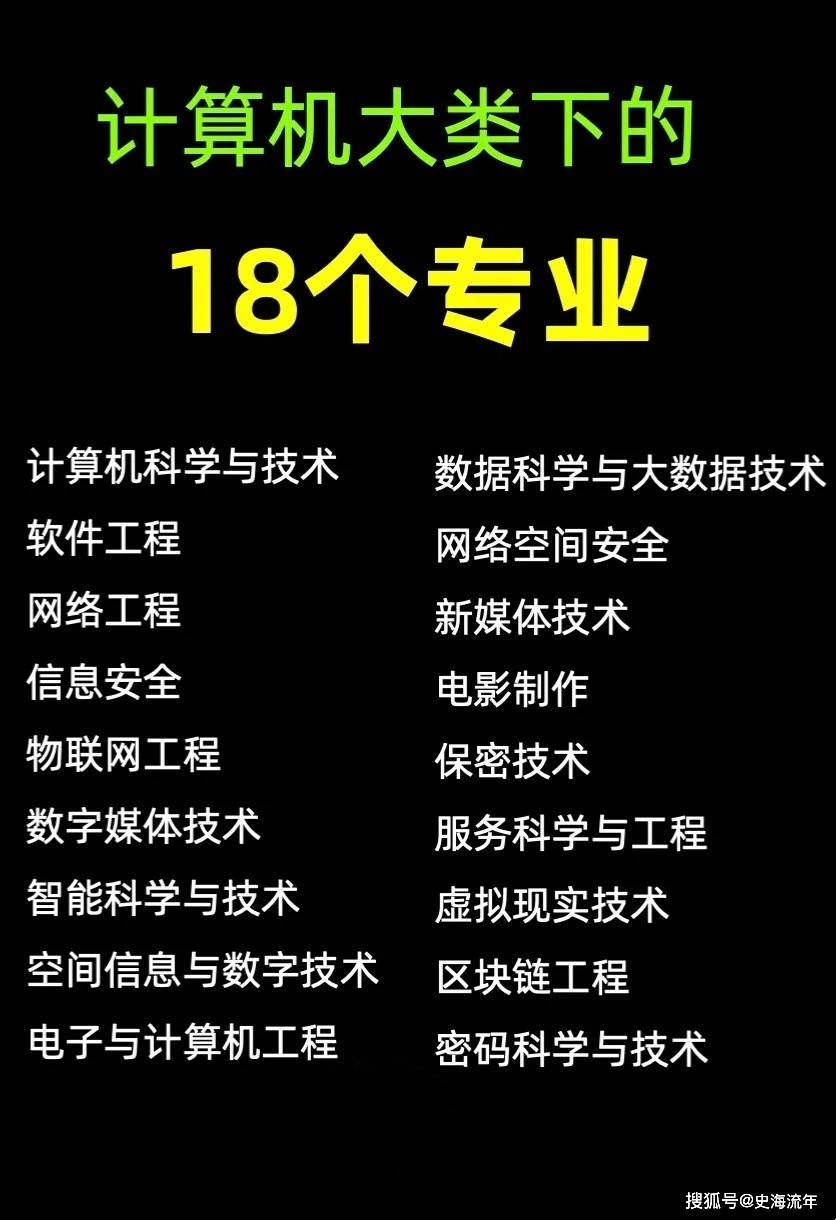

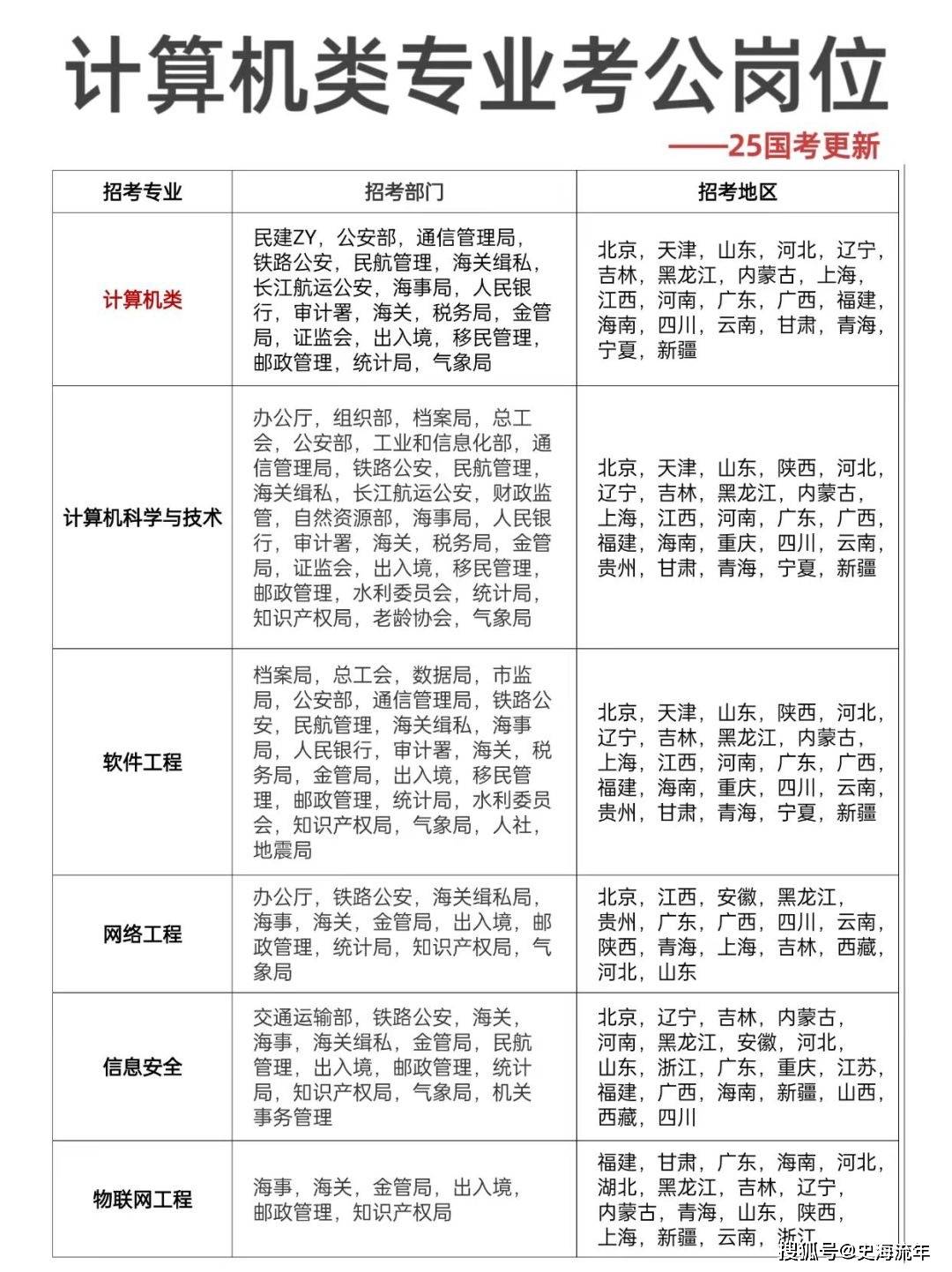

值得注意的是计算机类专业的发展态势。虽以6846元月收入稳居前十,但增长较缓,这与互联网行业从高速扩张转向高质量发展的转型期特征密切相关,基础编程岗位供需趋于平衡,而AI算法、大数据分析等细分领域仍保持高竞争力。

安全科学与工程类、材料类专业的上榜,则体现了安全生产理念深化与新材料技术突破带来的岗位价值提升。

十大高薪工科专业类的选课要求呈现鲜明共性,为高中阶段选课提供了明确指引。从高校招生要求来看,物理学科是工科专业的“准入门槛”,电子信息类、机械类、计算机类等所有前十专业类,均将物理列为核心必选科目,这是因为工程技术的核心原理、设计逻辑均建立在物理学基础之上,缺乏物理功底将难以应对大学阶段的专业学习。

化学学科的重要性同样不容忽视。材料类、生物医学工程类等专业明确要求选考化学,这类专业涉及材料合成、生物医学材料研发等内容,化学知识是理解物质特性与反应规律的关键。

部分高校的机械类、能源动力类专业也将化学设为选考科目,以满足工业材料分析、能源转化机理等课程的学习需求。太原理工大学的机械设计制造及其自动化专业、中北大学的安全工程专业,均要求物理与化学均需选择方可报考。

部分专业对数学能力的隐性要求值得关注。电子信息类的电路分析、计算机类的算法设计、自动化类的控制理论等核心课程,均需要扎实的数学基础作为支撑。因此,高中阶段重视物理、化学、数学的系统学习,不仅是满足选课要求的基础,更是为未来专业深造筑牢根基。

高考志愿填报需以薪资数据为参考,但更要结合专业适配性、院校特色与发展前景综合决策,避免盲目跟风。

专业选择应兼顾“价值匹配”与“长远视角”。计算机类专业虽薪资增长放缓,但并非失去竞争力,其内部已呈现明显分化——基础编程岗位趋于饱和,而人工智能、网络安全、云计算等细分领域人才缺口巨大,薪资仍保持高位。

考生若对技术研发有浓厚兴趣且数学功底扎实,可重点关注院校的特色方向;若倾向于稳定就业,电子信息类、电气类等与国家战略产业紧密相关的专业,更能获得长期职业保障。

院校选择需重视“专业实力”与“产业对接”。不同院校在工科领域各有侧重:有的院校在电子信息领域与半导体企业共建实验室,能为学生提供丰富的实践机会;有的院校在机械类专业方向深耕智能制造,与当地制造业龙头企业有定向培养合作。

选择这类院校,意味着能获得更贴合产业需求的培养,就业时更具竞争力。同时需注意,计算机类等专业已形成明显的院校层次差异,顶尖院校与普通院校毕业生在起薪和就业率上差距显著,考生需结合自身分数理性选择。

职业规划应建立“能力积累”意识。工科专业强调实践能力,十大高薪专业类对应的岗位均要求毕业生具备解决实际问题的能力。

考生在填报志愿时,可关注院校的实践教学安排,如是否有必修的企业实习、是否提供项目研发机会等。提前规划大学阶段的能力提升路径,通过参与科研项目、积累实战经验,才能将专业优势转化为职业竞争力。

工科包揽高薪榜的背后,是我国从制造大国向制造强国转型的时代必然。对于高中生而言,选课阶段应精准对接工科专业的学科要求,筑牢理化基础;志愿填报时需超越单纯的薪资比较,实现个人兴趣、院校特色与产业需求的有机统一。

唯有如此,才能在顺应时代趋势的同时,找到真正适合自己的发展路径,让专业选择成为人生成长的坚实基石。