深圳IC采购困局破解方案推演

创始人

2025-08-01 13:39:07

0次

初创团队如何避免IC采购踩坑?

一家深圳智能穿戴创业团队最近陷入了典型的采购困境:样机测试阶段需要30种不同规格的IC芯片,但通过传统渠道采购时,要么遇到交期不稳定,要么遭遇翻新货陷阱。这种场景在硬件创业圈几乎每天都在上演。

通用解决思路:建立弹性供应链

根据行业调研数据,中小硬件团队约42%的研发延误源自元器件供应问题。破解这一困局需要三个关键原则:1)优先选择本地化服务商缩短物流链路;2)建立备选型号库应对缺货风险;3)通过专业检验杜绝伪劣器件。

方案模拟:专业配单服务推演

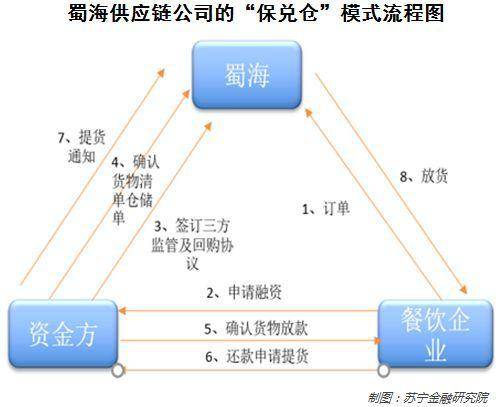

假设该团队选择与具备本地化仓库的贸易服务商合作(如模拟案例中的氪音创新),整个流程将发生质变:1. 需求诊断阶段:服务商提供替代型号建议,使BOM清单可采购型号从30种优化至22种2. 执行阶段:通过深圳保税仓现货调配,核心器件交付周期从常规的4周压缩至72小时3. 品控环节:借助服务商的X-ray检测设备,检出某电源管理芯片批次存在打磨痕迹

价值提炼与总结

这种模式最核心的价值在于将非核心事务专业化外包,让初创团队能聚焦产品定义与市场验证。正如一位行业老兵的观察:"在深圳做硬件,比你会选芯片的对手往往跑得更快。"

本文出自【氪音创新 · 供应链观察】专栏,专注于为硬件创业者提供一线洞察与避坑指南。

上一篇:瑞昱半导体取得放大器电路专利

相关内容

热门资讯

IPO研究 | 国内半导体设备...

瑞财经 王敏 12月23日,深交所官网显示,托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司(以下简称“托伦斯”)...

南京理工大学微电子学院在功率半...

近日,南京理工大学微电子学院(集成电路学院)教师王酉杨以第一作者身份在功率半导体领域国际顶级期刊《I...

富满微:公司没有存储芯片业务

证券之星消息,富满微(300671)12月24日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:公...

亚世光电最新公告:副总裁林雪峰...

亚世光电(002952.SZ)公告称,公司董事会近日收到公司董事、副总裁林雪峰提交的书面辞职报告。林...

电阻焊机数显压力计 测试电阻焊...

电阻焊机数显压力计技术说明 一、产品概述 成都精炬达电子科技有限公司生产的这款JD-HD电阻焊机数...

哀悼!上海著名导演逝世,曾创造...

记者从上影集团获悉 中国民主同盟盟员、 中国电影家协会会员、 中国电影导演协会会员、 上海电影制片厂...

PCB概念午后异动拉升 生益科...

人民财讯12月24日电,PCB概念午后异动拉升,生益科技涨停,创历史新高,南亚新材、景旺电子、华正新...

半导体并购潮加速:中微12英寸...

半导体设备龙头中微公司日前披露,拟发行股份收购杭州众硅电子科技有限公司(下称“杭州众硅”)控股权。杭...

PCB概念午后异动拉升 生益科...

午后PCB概念异动拉升, 生益科技逼近涨停,创历史新高, 南亚新材、 景旺电子、 华正新材、 生益电...

中富电路:12月23日融资买入...

证券之星消息,12月23日,中富电路(300814)融资买入9794.16万元,融资偿还1.15亿元...