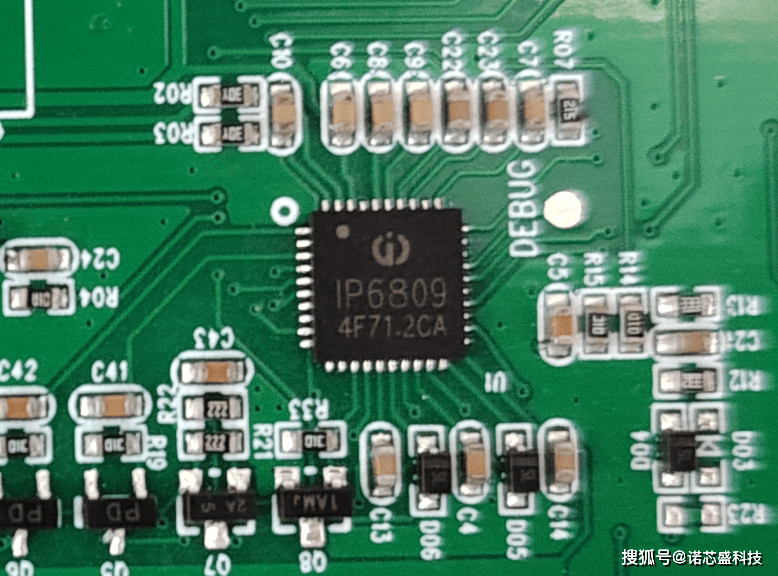

诺芯盛@qi无线充电ic

在当今快节奏的数字化生活中,无线充电技术正逐渐成为消费电子领域的标配。而支撑这一技术落地的核心,离不开一颗名为“Qi无线充电IC”的芯片。它如同无线充电系统的“大脑”,协调电能传输的每一个环节,让用户摆脱线缆束缚的愿景成为现实。

Qi标准:无线充电的通用语言

Qi(发音同“chee”)是由无线充电联盟(WPC)制定的全球首个无线充电技术标准,其名称源自中文“气”,寓意能量的无形流动。这一标准通过电磁感应技术实现电能传输,类似于变压器的工作原理——发送端(充电器)和接收端(设备)的线圈通过磁场耦合,完成“隔空送电”。自2010年推出以来,Qi已成为智能手机、智能手表等设备的行业通用标准,苹果、三星等主流品牌均采用该协议。其标志性的“通用性”设计,使得不同品牌设备只需带有Qi标识,即可兼容任意Qi认证充电器,彻底解决了早期无线充电“各自为政”的乱象。

无线充电IC的三大核心使命

一颗完整的Qi无线充电IC通常集成三大功能模块:电源转换、通信控制和反馈调节。以德州仪器的bq51011为例,这款经典接收器IC如同一位“电力翻译官”,首先将线圈接收的交流电整流为设备所需的直流电,再通过内置的数字控制器与充电器“对话”,确保双方以Qi协议约定的规则协作。最精妙的是其反馈机制——当手机电量接近满格时,IC会通过磁场波动(反散射调制)向充电器发送“减速指令”,类似两人配合搬运重物时通过手势调整节奏,从而避免能量浪费或过热风险。

诺芯盛@qi无线充电ic

诺芯盛@qi无线充电ic

技术突破:从5W到百瓦的进化之路

早期的Qi IC仅支持5W功率,相当于用细水管给手机“注水”,充电速度远不及有线快充。但随着bq500210等发送器控制器的升级,新一代IC已实现15W甚至更高功率传输,足以满足平板电脑等中型设备的需求。这一进步得益于谐振频率调节技术的成熟,就像广播电台精准调频以避免信号干扰,IC能动态优化线圈的工作频率,将能量传输效率提升至80%以上。值得注意的是,中国厂商在高压IC设计领域已跻身第一梯队,为无线充电器的小型化、低成本化注入新动能。

应用场景:从床头柜到汽车中控

清晨,将支持Qi协议的手机放在床头充电板上,IC会自动触发涓流模式保护电池健康;驾车时,车载Qi充电器通过IC识别手机型号,智能匹配最佳充电参数;甚至在未来,笔记本电脑只需靠近办公桌特定区域即可充电——这些场景的实现都依赖IC对Qi标准的精准执行。目前医疗设备制造商正在探索更高安全等级的IC设计,有望让心脏起搏器等植入式装置也进入无线充电时代。

选择IC的黄金法则

对于硬件开发者而言,挑选Qi无线充电IC需关注三大指标:首先是认证等级,Qi 1.3版本新增了异物检测(FOD)功能,能识别钥匙等金属物品误放导致的能量损耗;其次是集成度,高度集成的IC可减少外围电路,使TWS耳机等小型设备也能内置无线充电功能;最后是热管理性能,优秀的IC会像智能空调般动态调节功率,避免线圈过热影响用户体验。正如无线充电联盟所预言,随着IC技术的持续迭代,Qi标准终将突破消费电子边界,成为物联网时代的能源基础设施。