晶振行业必备术语手册:工程师必收藏(下)

在电子电路设计中,晶振的每一项参数都与产品命运息息相关——哪怕只差0.1ppm,也可能让整板“翻车”。看似最基础的术语,正是硬件工程师每天必须跨越的隐形门槛。

由于内容较长将分为上下两篇文章解释,本文是下篇,介绍内容有:

- 共振频率

- 晶振术语

- 谐振频率

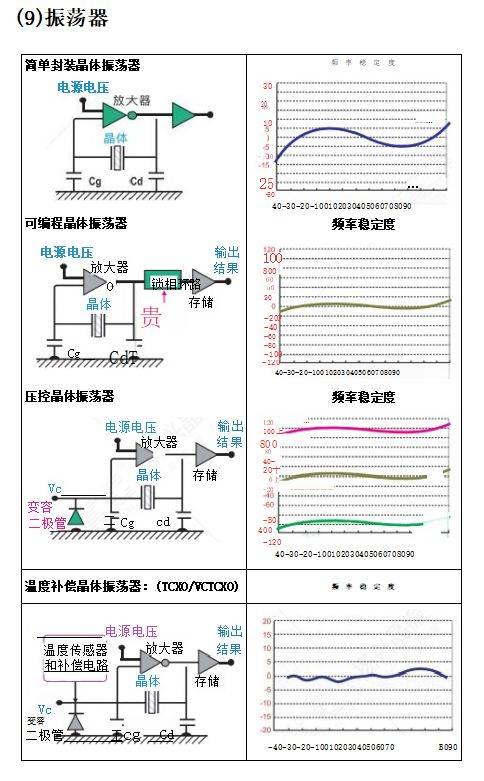

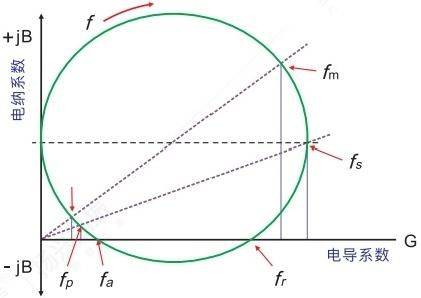

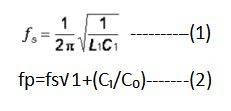

在产品描述中,有三对谐振频率,即:“串联谐振频率”和“并联谐振频率”(fs和fp)“谐振频率”和“反谐振”频率,(fr和fa),和“最大和最小总电纳定位”频率,(fm和fn)。由图9所示的集总等效电路参数均可得到。上述三对谐振频率的定义和关系可以用图10所示的复导纳图清楚地表示。

(图10)谐振复数导纳

石英谐振器的关键频率参数可通过导纳和阻抗分析确定:

串联谐振频率(fs):输入电导(导纳实部)最大时对应的频率。此时,晶振阻抗达到最小值,且为纯电阻性。

并联谐振频率(fp):输入电阻(阻抗实部)最大时对应的频率。此时,晶振阻抗达到最大值,且为纯电阻性。

谐振频率(fr)与反谐振频率(fa):电纳(导纳虚部)为零时的两个频率,是实际应用中的核心参数。

在等效电路中:

动态参数:动电容(C1)、动电感(L1)决定谐振特性。

静态电容(C0):并联支路中的寄生电容,影响高频响应。

- 术语

1)标称频率及其公差或校准精度

晶体谐振器的频率以MHz或kHz标称,指在特定负载电容下,指在匹配振荡电路中应得的“正常频率”。在25°C基准温度下,实测频率与标称值存在最大允许偏差,以百分比(%)或百万分率(ppm)给出。

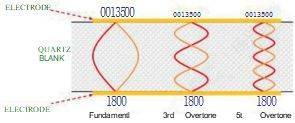

- 基音和泛音

振动厚度切变振动是AT切角主要存在的振动形式。电极间的高次谐波振动与基频振动共存。由于两个电极的极性相反,压电石英晶体只能激发奇数次谐波振动。(图11)

(图11)晶体谐振腔只能激发奇数次谐波振动

3)负载电容

负载电容CL是从谐振器两端观察电路时振荡器所展示的负载。负载电容形式上与谐振器串联或并联。在并联负载情况下,CL的存在会影响并联谐振频率,并联谐振频率fL由。公式如下所示。

fl=fs√1+C1/(C0+CL)-------(3)

4)频率-温度稳定性

频率-温度稳定性指以25°C为基准,随工作温度变化而产生的频率偏移(以%或ppm计)。其曲线反映偏移量与温度偏差的对应关系,受切割角度、振动模式、晶片尺寸以及工作温区、负载电容和驱动功率共同决定。

5)等效串联电阻(ESR)

串联支路中出现的电阻R1(图9)可以在串联谐振频率下测量,此时C1和11的影响相互抵消,R1表示晶体单元和封装的机械性损失。

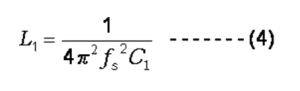

6)运动电容C1和运动电感L1

C1与L1这两个参数与串联谐振频率fs相关,如图10所示,在谐振器设计和表征中fs是一个非常确定的参数。工业标准中只规定了C1的值,L1可以由下方公式推导得出。与振荡电路中通常使用的电容相比,C1的值非常小,可以由晶片和电极的材料和几何参数来评估。

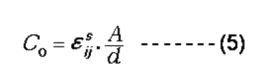

7)静态电容C0(在支路中)

C0是一个静态电容,无论晶体是否工作都存在,C0的值可以在很低的频率(小于或约1.0MHz)测得,计算公式如下,其中A为电极面积,d为切片厚度,e为相应晶体切片的介电常数。在实际应用中,C0不仅包括电镀石英裸片的静态电容,还包括导电结合材料的电容和封装外壳本身的电容。

8)驱动功率

谐振器的驱动功率是以纳瓦、微瓦或毫瓦为单位的功率消耗量。运行功率是保证正常启动并保持稳态振荡的合适功率范围。驱动功率应设置在最低功率,避免长期运行带来的频率漂移和晶体损坏。晶体尺寸越小,其最大可承受的驱动功率也越低,多数场合下建议驱动功率为10 µW–100 µW。

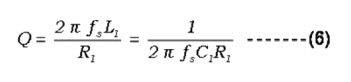

9)质量因子-Q

作为谐振器,质量因子Q值是一个非常重要的参数。在规格中,指定了空载和有负载情况下的Q值。空载Q或机械Q可以表示为,R1是出现在串联支路的电阻。负载值取决于负载电路。

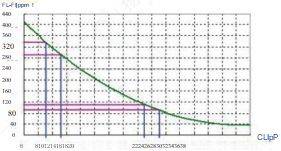

10)牵引率

在并联负载电容振荡器中,振荡频率与负载电容CL有关,如图8和图12所示。频率变化(单位ppm)作为负载电容变化(单位pF)的函数是固定的。在某些应用中,负载谐振频率的变化是强制性的(例如VCXO),需要强制指定牵引率。

(图12)频率变化vs负载电容

11)老化

老化指在规定时段内工作频率的相对偏移,以ppm计,呈指数衰减。首周变化最快,随后趋缓。常用加速方法:85°C存放1个月,或25°C存放1年。老化速率受封装方式、密封完整性、工艺、材料、工作温度与频率共同影响。

12)存储温度范围

存储温度范围指晶体断电时可长期承受的极限低温与高温。只要全程处于该范围,恢复工作并在额定温度区间内运行时,所有指标仍应符合规格书要求。

13)负阻-R

负电阻是振荡电路在谐振器端子处呈现的等效电阻。起振的必要条件之一,是放大器提供足够增益以抵消谐振腔的损耗;对谐振器而言,负载须呈现足够大的负电阻来补偿其自身电阻。