放弃自研芯片的零跑,正在把“性价比”当作最危险的赌注

在汽车行业的智能化浪潮中,芯片自研已然成为众多车企奋力角逐的关键赛道。而正当多数新势力在紧锣密鼓地为芯片自研“补课”时,作为国内最早官宣自研芯片的新势力车企,零跑汽车却放弃了芯片自研项目。

近日,在零跑智能辅助驾驶媒体交流会上,零跑科技高级副总裁曹力等在交流会上透露,零跑因芯片研发成本太高、迭代太慢,决定不再自研芯片。实际上,这并不是零跑第一次表示放弃芯片自研,零跑汽车创始人朱江明曾公开表示零跑从2020年就停止了相关投入,并且他认为“车企做智能驾驶芯片,账是算不过来的。”

芯片研发的确是个烧钱的无底洞,设计、流片、验证、量产等每一个环节都需要巨额资金,并且研发周期长,风险高。于是,在技术霸权与生存压力之间,零跑选择了后者。

不过,这一看似“务实”的选择,实则也是在让渡对核心技术的主导权,虽短期内可以减轻企业的资金压力,降低研发风险,但从长远来看,是否会导致其在核心技术掌控上受制于人,进而削弱在智能汽车市场的竞争力呢?于是,一个更加尖锐的问题抛向了市场:失去技术护城河支撑的性价比,最终真的能让企业在市场中长久立足吗?

“性价比优先”战略下的隐患

零跑“退一步”的选择,表面上看像是一次基于成本考虑的“精算”,但深入思考后会发现,这样的选择或许正在悄然埋下更深层的隐忧。

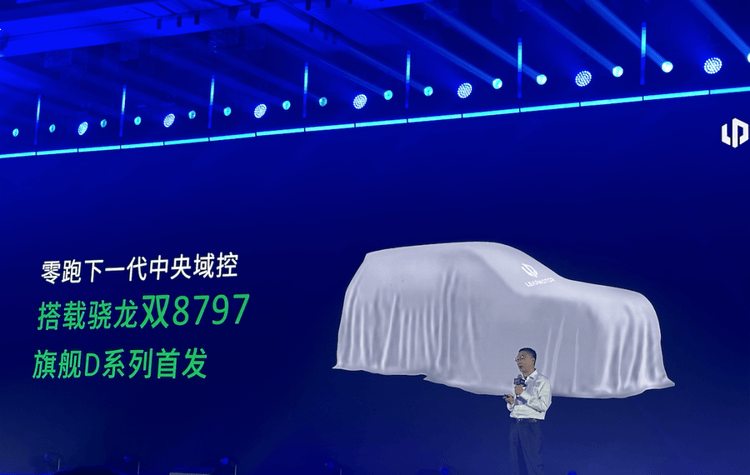

官方公开表示,终止凌芯01后续研发的直接原因是“芯片迭代速度快、投入产出比太低”,并明确2026年将全面转用高通双8797方案,宣称该方案算力可达1280TOPS。这一选择背后的账本逻辑不难理解——对比其他企业动辄上百亿的芯片研发投入,零跑显然无法承担如此高昂且长期的成本,转而选择借助外部成熟芯片方案实现产品技术升级。

但这种“止损”行为,也引发了行业对其技术发展路径的质疑:自研芯片的投入虽高,却能掌握核心技术自主权,而依赖外部供应商的代价,往往藏在看不见的细节里。

首先是其定价权的丧失,尽管高通8797双芯片的具体成本占比尚未公开,但参考行业数据,高端智驾芯片在整车BOM成本中的占比普遍超过5%,这意味着零跑的整车成本会受到芯片采购价的直接影响,若芯片价格出现上涨,其利润空间可能会被压缩。

其次是功能迭代的滞后,高通芯片作为标准化方案,主要提供的是通用的算力支持,车企难以像自研芯片那样深度定制硬件以适配自有算法。零跑若仅依赖高通芯片,算法与硬件的适配度可能会大打折扣,最终导致辅助驾驶功能的迭代速度落后于竞品。

更不容忽视的是供应链的不确定性,在地缘政治复杂多变的背景下,全球芯片供应链本身就面临物流、产能、出口政策等多重变量。高通作为国际供应商,其供货节奏很可能会受到外部环境的影响,一旦出现断供或延迟,零跑的整车生产节奏将直接被打乱。

与此同时,零跑的研发方向呈现出一种明显的侧重:零跑透露,其智能驾驶团队规模从200多人增长到了500多人,其90%以上成员来自985/211高校的硕博,将重点研发无图城区领航、VLA大模型等先进技术。这种“重软件、轻硬件”的模式看似是在集中资源做擅长的事,但智能汽车的软件和硬件从来都是相互依赖的,如果芯片的算力、架构无法匹配算法需求,再先进的软件也无法展现出其真正的效果。

哪吒汽车是一个警示

零跑选择放弃芯片自研、聚焦成本控制,本质上是想把“性价比”这个标签做深做透,但纯粹靠性价比而缺乏技术支撑,长远来看很可能会埋下隐患,而此时我们难免会想到一个“先例”——哪吒。

哪吒汽车曾凭借低价策略快速崛起,2022年以15.2万辆的交付量成为新势力销量冠军,当时哪吒V、哪吒U等主力车型凭借10万元左右的定价,在入门级市场占据一席之地。但从2023年开始,其销量持续下滑,2023年交付12.75万辆,2024年进一步走低,市场竞争力大幅减弱。最新消息,哪吒汽车已正式上线阿里资产拍卖平台进行拍卖。而哪吒背后的核心问题,正是缺乏技术溢价能力这一短板。

长期低价策略不断压缩毛利率,导致现金流出现问题,销量下滑使其收入减少,进而引发了一系列连锁反应:哪吒汽车因拖欠供应商货款超60亿元,导致核心供应商断供,生产线自2024年起全面停摆,同时,研发投入占比从2022年的15%骤降至2024年的3.2%,核心专利申报连续8个月为零,在智能化赛道彻底失守,产品竞争力变弱,陷入了“低价-低研发-竞争力弱-销量下滑”的恶性循环。这一系列连锁反应也正是采用单纯性价比策略可能会面临的风险。

零跑如果也在类似方向上走得太远,比如减少在硬件基础能力、核心架构研发这些关键环节的投入,一旦因为基础能力没跟上,出现影响日常使用的质量问题,之前慢慢攒下的品牌信任很可能就会受大影响。要知道,品牌信任得靠长期的口碑一点点积累起来,一旦被破坏,想重新建立起来所花的时间和成本,往往会比短期内省下的研发费用要多得多。

除此之外,零跑当前的“性价比“策略还需要留意一个问题,那就是硬件水平和实际使用体验的平衡。高通8797作为较新的芯片方案,零跑计划将在2026年搭载,目前尚未有量产车型落地,虽然单看参数确实不错,但实际用起来怎么样,还得经过市场的检验。

长期主义悖论?

不可否认,调整芯片研发策略后,零跑经营状况在短期内都有所改善。在2025年1-5月期间,零跑不仅连续三个月在新势力品牌销量中位居榜首,出口量也达到了1.72万辆,成为新势力出海的冠军。这种依靠性价比优势带来的销量增长,让零跑在新势力普遍面临市场压力的大环境下,获得了相对稳健的发展节奏。

这种短期经营的好转恰好反映出了当下汽车行业里,不同企业的技术发展方向已经慢慢形成了分化:一些企业把技术研发当成自己最核心的竞争优势,通过不断投入来打造别人难以超越的技术壁垒;还有一些企业因为成本和资源有限,就选择把精力集中在核心算法上,硬件方面则整合外部现成的资源。而零跑现在的选择,正是这种分化趋势里的一个典型例子。

零跑选择和高通合作,意味着它的技术升级要在高通芯片现有的框架里进行。高通作为面向众多企业的通用芯片供应商,不会为某一家车企开放最底层的技术架构,所以零跑在算法优化时,会受到硬件权限的实际限制。

在这种合作模式下,就算零跑的算法做得再先进,也得去适配高通芯片既定的硬件框架。从长远来看,如果零跑不能在算法的独特性或者用户数据积累上形成自己的优势,就很有可能会和那些自研芯片的企业拉开技术差距。

零跑放弃芯片自研的抉择,本质上是所有新势力都可能面临的生存焦虑:在“活下去”的短期目标与“活得好”的长期愿景之间,该如何平衡?不过,汽车行业的竞争从来都不是“短跑”项目。零跑的“退出”若只是权宜之计,未来能否重新启动自研还不可知,若彻底放弃,又要如何应对对手的技术压制?这道选择题,目前尚无答案。但汽车产业的历史早已证明,没有技术护城河的企业,终将被迭代浪潮淘汰。

零跑的转身,或许是当下最“务实”的选择,但行业的残酷之处就在于,短期的“务实”,有时会为长期的“被动”埋下伏笔。当智能化竞赛进入深水区,没有自研芯片的零跑,能否靠合作与性价比守住阵地,答案或许要交给时间,但至少从当前的行业逻辑来看,忧患已然存在。