北京日报纪事 | 北京正负电子对撞机建设始末

那年今日

1988年10月16日,中国第一座高能加速器——北京正负电子对撞机对撞成功。24日,邓小平在视察正负电子对撞机工程时指出,中国必须发展自己的高科技,在世界高科技领域占有一席之地。

20世纪50年代初,多国开始筹建高能加速器。当时,我国虽然处于艰苦的初创阶段,但一批深谋远虑的科学家已经预见到加速器的广阔用途,他们向国家领导人提议,我们也要建造自己的加速器。直到20世纪80年代初,邓小平同志亲自批示同意了建造正负电子对撞机的方案。

作为我国第一个大科学装置,北京正负电子对撞机凝聚了几代人的心血,见证了中国科技创新事业从追赶者到开拓者的蜕变之路。

今天,北京日报纪事带您回顾北京正负电子对撞机建设的前前后后。

2012年2月14日上午,2011年度国家科学技术奖励大会在北京隆重举行。大会将2011年度国家最高科学技术奖,授予了谢家麟和吴良镛两位院士。

相对于建筑和城市规划大师吴良镛,谢家麟的名字此前在很多人眼里或许有些陌生。

半个多世纪以来,谢家麟的名字始终和一系列粒子加速器连在一起。他成功研制世界上第一台以高能量电子束治疗肿瘤的医用加速器、中国第一台高能电子直线加速器、中国第一台对撞机——北京正负电子对撞机、亚洲第一台自由电子激光装置……其中,两项是世界首创,三项填补了国内空白。

粒子加速器是探寻高能物理世界的钥匙,距离人们的生活太过遥远了。我们不妨打个比方,把高能物理比作“江湖”,谢家麟就是打造屠龙宝刀的一代宗师。

在这位物理学家众多彪炳科技史的成就中,北京正负电子对撞机是最广为人知的一个。它是继“两弹一星”之后,共和国最重大的科技工程。

“超级粒子大炮”

谢家麟

长安街以西的玉泉路上,每天人来人往,车流不息。大多数人不知道,就在这条路旁的中国科学院高能物理研究所,十几米深的地下,一门“超级粒子大炮”正在高速运转着。

“超级粒子大炮”是北京正负电子对撞机的一个形象比喻。

2012年2月17日,中科院高能物理研究所为谢家麟荣获国家最高科技奖举行庆祝大会,记者受邀参加,得以进入这个中国高能物理研究的最高殿堂。

其实,高能物理研究所和中国科学院研究生院在一个大院里,看上去更像一个大学校园。除了北京正负电子对撞机所处的区域外,这里完全大门敞开,自由出入。只是因为对高能物理这门学科的陌生,记者颇有几分进入神秘王国的好奇感。

这次庆祝大会,给了记者一次极难得的科普机会。与会者,皆是加速器物理领域的大家,谢家麟、陈佳洱、何祚庥等院士级别的科学家就来了十余位。原本以为采访这样高端学科的科学家会有交流上的难度,事实恰好相反。越是大家,越能把高深的学问讲得通俗易懂。

会后,记者找到谢家麟院士采访。寥寥数语,他就把北京正负电子对撞机的作用讲得通透:“打个比方说,它就是观察微观世界的眼睛,一个高能物理研究所用的超级显微镜。”

高能物理学又称粒子物理学或基本粒子物理学,它是物理学的一个分支学科,研究比原子核更深层次的微观世界中物质的结构性质和运动规律。它是当代物理学发展的前沿之一。

谢家麟说,要探索微观物质的结构和运动规律,就要把它打碎。打碎它的“炮弹”就是高速粒子束流,产生高速粒子束流的就是加速器。正如炮弹越大,破坏力越大一样,加速器产生的粒子束流能量越大,就越容易打入到物质的更深层次。所以高能加速器又被称为“超级粒子大炮”。北京正负电子对撞机就是这样的一种大炮,让正负电子加速后对撞,产生新的粒子,通过探测这些粒子的种类、性质、状态,可以研究物质的结构和运动规律。

北京正负电子对撞机是高能物理研究所用的“实验器材”。像很多基础科学一样,高能物理研究很难说出具体的“实用价值”。外行人常偏好于实用主义地提问:北京正负电子对撞机在现实生活中有什么用途?

此前一天的采访中,记者也把这个问题抛给了中科院理论物理研究所的何祚庥院士。何祚庥听后一笑,讲了一个科学史上著名的问答——法拉第发现电磁感应后,一位贵妇人曾问他:“这个东西有什么用?”法拉第反问:“新生的婴儿有什么用?”

高能物理属于基础研究的范畴,表面看来,无关眼前的国计民生。实际上它们的研究结果直接奠定了人类今天的文明、文化和高生活质量的基础,而作为高能物理基础研究的手段,加速器是人类认识微观世界的主要方式之一,高能物理及加速器的发展已经成为衡量一个国家科技发展水平的标志。

不过,中国的高能加速器事业实际上常被实用主义地审视、评判,更何况这种科研装置需要巨大的投资。高能物理领域流行一个说法,北京正负电子对撞机是“七下八上”——七次提出建设、立项、上马,却七次夭折,直到1984年第八次立项才正式开始建设。在科技水平限制、国家政治经济影响这样的客观因素之外,不能不说有科学与实用的争论。

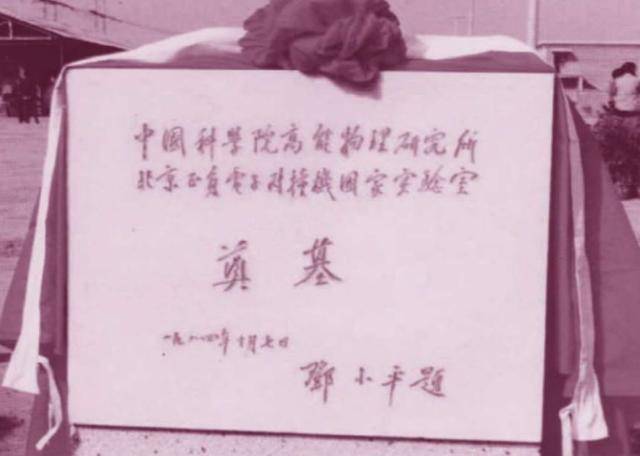

1984年10月7日,北京正负电子对撞机在中国科学院高能物理研究所开工建设,邓小平参加了奠基典礼。在中国科学院办公大楼的二层大厅,依然悬挂着邓小平为北京正负电子对撞机铲下第一锹土的巨幅照片。

1984年10月7日,邓小平为北京正负电子对撞机工程奠基并题词

在奠基典礼前,邓小平听完工程建设的情况汇报,坚定地对周围人说:“我相信这件事情不会错!”

细品邓小平这句话,就能感觉到话语中的“绵里藏针”——即便是已经确定建设,在科学界乃至决策层,对投资巨大的北京正负电子对撞机仍有争论。

当时为邓小平做工程情况介绍的,就是北京正负电子对撞机总工程师谢家麟。一旁的高能物理研究所所长张文裕激动得热泪盈眶:“多年的心愿今天终于实现了!”

为了这一天,中国高能物理学家们等了快30年。

故国山河入梦游

1950年,谢家麟与美国斯坦福大学同事在1GeV电子直线加速器控制台前(前右一)。

中科院高能物理研究所的前身是1950年创建的近代物理研究所。高能物理分为理论的研究和实验的研究,在新中国成立之初,这两个方向的研究可以说既缺人才,又缺设备,完全是白手起家。从那时开始,建造自己的加速器基地、发展高能物理就成为中国物理学家的迫切愿望。

1950年8月,时任中国科学院秘书长和近代物理研究所所长的钱三强,收到了从大洋彼岸美国发来的一封信。信的作者就是谢家麟。他和几个学习高能物理的同学在美国斯坦福大学马上就要博士毕业了,准备回国,为国家的科技发展做些贡献。考虑到国内缺少实验用的器材,特意写信询问是否要带些关键器材回来。

又一批海外赤子要回到祖国怀抱了,正是国家急需的高科技人才。钱三强自然喜出望外,马上复信欢迎和支持。不过,朝鲜战争刚刚爆发,他们能顺利回来么?

新中国成立后,中美之间所有的航班全部停航。从旧金山到中国香港的“克利夫兰总统号”,成为了中国留学人员回国的主要途径。华罗庚、朱光亚、钱学森……这艘邮轮上世纪50年代的乘客名单,可以列出一长串后人仰止的名字。

1951年9月底,31岁的谢家麟满怀喜悦之情,搭上了“克利夫兰总统号”,踏上归途。

他一个人便带了8个大箱子,多数装的都是反射速调管、晶体检波器等实验器材。谢家麟也不确定这些高科技器材会不会被美国政府列入禁运。他以自己所在的斯坦福大学微波实验室的名义,一早就买好了。

同行的共有21位留美归国学生,大家一路上都难掩激动,个个摩拳擦掌,畅想着回国后在各自领域大展身手。

十几天后,船到了夏威夷檀香山,停泊一天。一行人兴高采烈地上岸游玩。没想到,下午回船时,等待他们的却是美国联邦调查局和一纸禁止中国留学生出境的法令。

原来,就在“克利夫兰总统号”离开美国本土不久,美国移民局颁布了命令:理、工、农、医科的留学生禁止回到中国,如果企图离开,将受到处以5000美元以下的罚金或5年以下的徒刑。这份命令通过电报,比“克利夫兰总统号”早到檀香山,拦下了这批中国留学生。

在被美国禁止出境之列的,有谢家麟在内的9名中国留学生。

几个文弱书生,面对美国联邦调查局这样的国家机器,自然没有任何反抗的能力。到美国一下船,愤怒不已的谢家麟就给白宫打了个电话表示抗议。

现在回想起这一幕,只能作一笑谈,谢家麟说那次抗议不过是“幼稚地浪费电话费”,“接受”他抗议的恐怕也只是个接线员而已。

美国政府只是要这批中国留学生回不了中国,对他们返回美国后倒是没有什么限制。可谢家麟还是陷入了困顿。博士毕业前,他一心一意地准备回国,没有联系过工作。半路被拦了回来,直接的结果就是连生活都没了着落。为了生计,谢家麟到职业介绍所登记,被安排到一个卡片工厂。他的工作,就是给流水线上的纸箱子贴上地址标签。

幸而,这段打工生涯只有一个来月,谢家麟就受邀到美国俄勒冈州立大学任教,重新回到了科研领域。中国加速器事业的奠基人,如果真的沦落成美国一个小卡片工厂的流水线工人,那可真是科学的悲剧了。

即便如此,谢家麟仍念念不忘地要返回祖国。寄居异域,归国无期,他写了一首小诗排解心中郁闷:峭壁夹江一怒流,小舟浮水似奔牛。黄河横渡混相似,故国山河入梦游。

这一番波折,让谢家麟的回国日期推迟了四年。当年他赴美留学,是考取国民党政府教育部的留学生资格,八年后迎接他回国的,已是新中国的中科院近代物理研究所。

去国八年,换了人间。

雪中送炭

意料之外的是,正是这次被禁止离境,让谢家麟走上加速器研制道路。

谢家麟所学的专业是微波和高能物理学,和加速器专业相通,却又术业有专攻。他在美国俄勒冈州立大学任教不久,斯坦福大学微波与高能物理实验室向他们的优秀毕业生抛出了橄榄枝。

彼时,正是第二次世界大战结束不久,核物理是物理学科中最大的热点,与之相伴相生的高能物理研究方兴未艾。斯坦福大学物理系的科研课题中,一个重要的方向就是开展电子直线加速器的研究。

谢家麟重返斯坦福任助教,第一次直接接触到了加速器,从此便“一头扎了进去”。

1955年初,世界上第一台用高能电子束治疗癌症的加速器装置在谢家麟手中研制成功。此事成为当地大新闻,在美国物理界引起轰动。这台加速器也成了谢家麟的成名之作。

不久,谢家麟接到美国移民局来信。那一年,美国做出允许中国留学生离境的规定,但似乎又不甘心“失去”谢家麟这样功成名就的青年专家,信中要他在加入美国籍做永久居民和限期离境之间做出抉择,谢家麟毫不犹豫地选择了后者。那一年,还有钱学森等一大批同样曾被禁回国的科技领军人物,做出了同样的抉择,毅然决然地回到祖国。

斯人远走,这份传奇却让美国同行们念念不忘。1979年,时任斯坦福直线加速器中心所长的潘诺夫斯基教授访华时,见到谢家麟后的第一句话就是:“我很高兴地告诉你,你在芝加哥建造的加速器仍在运转。”

后来,经常有人问谢家麟,您后悔回国吗?“不后悔,这是我一生中最庆幸的决定。我留在美国只是‘锦上添花’,而回到祖国则是‘雪中送炭’。”他这样回答。

1955年回国后,被问及工作意向时,谢家麟表示自己对加速器了解较多,希望从事加速器工作。这个愿望很受上级重视,为此专门在中关村建造了一座加速器楼,并分来了一些成绩不错的大学毕业生。

谢家麟回国,的确是对中国加速器事业乃至高能物理研究“雪中送炭”。

那时候,中国加速器发展刚刚在一穷二白的基础上起步。中国核物理开拓者之一赵忠尧院士,正带着一批年轻的物理学家,自力更生研制我国第一台能量2.5MeV(兆电子伏,能量单位)的质子静电加速器,我国又从前苏联引进了两台能量为25MeV的电子感应加速器。这些加速器为我国开展核物理研究奠定了基础。

但是,从技术发展的角度看,这些加速器应用的都是上世纪三四十年代的技术,时间虽不长,但那个时期高能物理研究突飞猛进,技术发展一日千里,加速器的能量水平已经到了GeV(千兆电子伏)以上。中国的这些加速器只能归入低能加速器,而且不具备升级能力。

谢家麟的目标是建造一台30MeV的电子直线加速器。能量级别虽然不算很高,但这台加速器应用的是当时世界最先进技术,可以向高能发展。

此时的谢家麟对加速器原理已烂熟于胸。然而懂得原理并不等于能做出实物,谢家麟面临的难题是:如何在极端落后的条件下,研制世界上最先进的前沿科技装置?

“要吃馒头,先种麦子。”谢家麟对那时的科研条件做了个比喻。

当时,国内了解加速器的人凤毛麟角,谢家麟只能组织培训,从“核物理”、“电子学”等基础知识开始,给分来的研究人员补课。相关器材属科技尖端,国内没有,欧美禁运,前苏联“老大哥”也将其视为国家机密,不肯透露。

谢家麟带着一批学生从零开始建造微波实验室、调制器实验室,建立精密机工车间,自行研制各种微波元器件。有时,谢家麟甚至亲自上手去焊接部件。

在谢家麟的带领下,这支队伍奋斗八年,建成我国第一台高能量电子直线加速器,跨越式地赶上国际先进水平。

这台加速器进行的第一个实验就是模拟核爆产生的辐射,以进行仪表的校正和电子学的研究,在我国两弹的研制中发挥重要作用,并奠定了后来建设北京正负电子对撞机的人才、技术基础。

这件事不能再延迟了

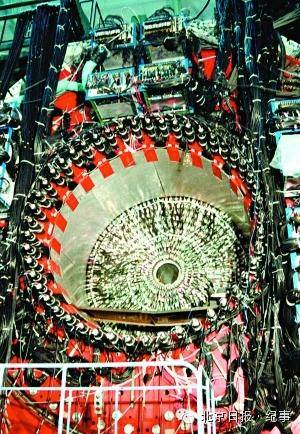

北京正负电子对撞机的大型探测系统——谱仪。

将高能加速器应用于模拟核爆实验,也可以说是受当时中国高能物理研究方向的影响。何祚庥介绍说,因国防科工业的需要,近代物理研究所并入二机部401所,对外称为401所二部。

可是,在高能量电子直线加速器之后,高能物理研究领域对核工业的贡献并不显著。这也难怪,高能物理是基础科学研究,很难说有什么实际应用。这让高能物理研究部的科学家们多少有些处境尴尬,连争取研究经费都时常有困难。他们提出过多个加速器研制方案,却始终没能如愿。

没有高能加速器,就像医生没有听诊器一样。这些科学家们面对的不仅是科学上的难题了,他们首先要给中国的高能物理找到出路。于是,一个编号为“698”的科研方案出台了。

何祚庥说,这个方案提出了一个大胆的设想,利用加速器生产核燃料。这可不是异想天开,世界上还有多个国家尝试过类似的研究,而且至今仍是加速器的研究方向。只是,放在上世纪六十年代中国的科研水平,用加速器生产核燃料是不可能实现的——中国当时连能够达到高能标准的加速器都没有。当然,通过这个方案建设中国的千兆电子伏级别高能加速器,本来也是高能物理研究所的目的之一。

“698”方案得到了重视,高能物理研究部和原子能研究所的科学家们被集中到一起,研讨方案的可行性。结果,研讨了大半年,“698”方案没讨论出结果,高能物理研究部的几位科研工作者差点被打成了“反革命”。

原来,组织研讨的是二机部军管会的代表,根本不懂高能加速器,却指手画脚地提出了自己的加速器方案。高能物理研究部的专家们自然不能同意。

中国工程院院士陈森玉那时还是高能物理研究部的实习研究员,因为年纪轻、性子直、发言大胆,得了个外号“高能物理第一条好汉”,取《隋唐演义》中第一条好汉李元霸之意。陈森玉等几个高能物理研究部的科研人员,常和军管会代表争得面红耳赤。

军管会代表在科学上辩不过他们,话里就常带出“反动歪理邪说”、“反革命”之类的词来。这个“帽子”可不轻。官司打到了时任核工业部副部长的李觉将军那里。李觉也不好说谁对谁错,干脆“快刀斩乱麻”,把“698”方案撤消了。

何祚庥说,事后证明,是李觉的这个决定保护了高能物理研究部的科研工作者们。不过,“698”方案被否,建设中国高能加速器的梦想也落了空。

高能物理的研究该怎么继续?科学家们最后达成了一致,基础研究还是要回到基础研究的范畴去,他们希望回到以基础研究为重的中国科学院。

中国高能物理的两面大旗,一是张文裕,一是谢家麟。二人牵头,联合了18位科学家,联名给周恩来总理写了份报告。何祚庥曾在中宣部负责过科技宣传工作,笔头硬,又是高能物理专家,报告就交给他起草。

回忆起那份报告,何祚庥笑了:“报告里当然要把高能物理研究的现状、我们大家的意见和希望都客观写出来,遣词酌句更要符合那个年代的特色。比如高能物理研究和建设高能加速器的意义,就要说‘落实毛主席指示’、‘捍卫毛主席物质无限可分的伟大论断’。”

科学家们首先委托郭沫若的儿子郭汉英,将报告转交当时的中科院院长郭沫若。何祚庥说,郭汉英当时为我们说了好话,郭沫若对报告表示认可,并转交周恩来。

当时的周恩来正在病中,但他还是很快亲笔给张文裕等人回了信。信中的一句话,至今铭刻在高能物理研究所的墙上:“这件事不能再延迟了。”

周恩来在信中还写道:“科学院必须把基础科学和理论研究抓起来,同时又要把理论研究和科学实验结合起来。高能物理研究及高能加速器的预制研究应该成为科学院要抓的主要项目之一。”

1973年,二机部401所二部划归中科院,高能物理研究所宣告成立,开始了我国高能物理研究的新历程。是年3月,已重病卧床的周恩来总理和当时刚刚重新主持工作的邓小平同志一起批准了高能加速器预制研究基地建设计划。

可没等这项计划起步,“批邓、反击右倾翻案风”起,邓小平第三次被打倒,高能加速器预制研究基地建设计划也受牵连,又被冰封。

八七工程

这是北京正负电子对撞机工程的正电子源。新华社发

1976年,“文革”结束。

1978年,全国科技大会召开,科学的春天来了。

就在1978年全国科技大会召开前不久,中央组织编制自然科学发展规划,将建设一台中国高能加速器列入规划。这项规划被命名为“八七工程”。

与习惯上用制定规划的日期为科研工程命名不同,这项计划的名称来自目标,即用十年左右的时间,到1987年建成。

“那是一个庞大宏伟的计划。”谢家麟说,“不光是建一台高能加速器,而是建一座高能物理实验中心,选址在昌平,规模上可以说是建一座科技城。”

中国高能物理实验中心的建设目标,规模直追世界最大的欧洲粒子物理研究中心,高能加速器的能量级别,定在了50GeV(千兆电子伏),这让中国高能物理界为之热血沸腾。

不过,经历了十年“文革”,中国的基础科学研究举步维艰,与国际先进水平的差距再一次拉开。建设如此高能量的加速器,中科院高能物理研究所也没有具体经验可循。幸而,改革开放的大幕即将拉开,国门率先为高科技交流而开。

出国考察学习的物理学家们分成了两路,一路去欧洲,重点考察粒子物理研究中心,那里是中国高能物理实验中心的蓝本;另一路去美国,高能物理研究的最前沿所在。

说到这里,不能不提到两位对中国高能物理研究给予了重大帮助的华裔科学家,李政道和丁肇中。

高能物理虽然看不出实际价值,却是物理学家向世界科学高峰攀登的根据地。这里是不折不扣的诺贝尔物理学奖富矿,说起来又和中国有着特殊的渊源。获得过诺贝尔物理学奖的5位华裔科学家中,有4人就是从事高能物理研究。

当时中科院高能物理研究所所长张文裕,也是蜚声国际的物理学家。抗日战争年代,他曾在西南联大教授核子物理专业。他的学生中,走出了两位诺贝尔物理学奖获得者。这两个学生,一个叫李政道,另一个叫杨振宁。

从筹划到设计,中国高能加速器一直得到了李政道的支持。他还曾当面向邓小平解释中国发展高能加速器的必要,并提出过几个设计方案。上世纪70年代中后期,中国恢复公派出国留学。但是由于种种原因,当时中国留学生很难接触到美国最尖端的科研项目。李政道专门在美国设立了一个高能物理实验领域的“中国访问学者项目”,这些中国访问学者被称为“李政道学者”。他们后来都进入了高能物理研究的前沿领域。

而丁肇中当时在德国汉堡电子同步器加速研究中心。1977年,丁肇中获得诺贝尔物理学奖后不久,来中国访问,邓小平接见了他。一直记挂着中国高能加速器的邓小平,在会谈中忽然提到:“你能不能帮中国培训物理学家?”

丁肇中慨然允诺,并马上争得了德国方面的同意。1977年,第一批10名中国科技工作者就曾赴欧洲接受他的指导。此后,每年都有一批中国青年物理学家到丁肇中的实验室学习培训。据统计,丁肇中前后为中国培养过850名实验物理人才,人称“丁训班”。

1978年,谢家麟带队赴美国费米国家实验室考察学习,接待他们的也是一位华裔科学家、著名物理学家邓昌黎。谢家麟对那次美国之行印象深刻。“八七工程”的方案设计就是在美国期间,在邓昌黎等科学家的支持下完成的。非但如此,邓昌黎还周到细致地安排了考察组的生活。在他们的居室中,准备好了米和面。美国人没有喝开水的习惯,邓昌黎特意为中国考察组准备了烧开水的电炉和茶叶。

这一年年底,邓小平访美,中美正式建交。中美科技合作协议是邓小平访美成果之一,中美高能物理合作是第一个子项。中美还在1979年成立了高能物理合作委员会。

看上去,中国高能加速器的方案设计顺风顺水,可就在它大张旗鼓地准备起航之时,1980年,中央决定“八七工程”下马了。这也是中国高能加速器“七下八上”的第七“下”。

塞翁失马

北京正负电子对撞机局部。

“八七工程”下马,是当时不得不做出的选择。

“文革”结束之后,国家建设迫切地“大干快上”,整个社会充斥着把时间夺回来的热情,各种大工程、大项目遍地开花。但是,大病初愈的国家还没有足够的“体力”。

1979年4月召开的中央经济工作会,提出了经济过热、国民经济比例严重失调的问题。中央决定,国内所有在建项目重新调整。当时,直接关系国计民生的宝钢项目都被叫停,更何况没有直接价值的高能物理实验中心。

得知高能物理实验室下马的消息,高能所科研人员的情绪像被兜头泼了一盆凉水。但现在回想起来,谢家麟这样评价“八七工程”下马:“塞翁失马,焉知非福。”

谢家麟说,当时我们对“八七工程”投入了太多激情,理想也很远大,但是它还是缺乏完整的科学论证。在当时的国力条件下,追求大高能、大规模,摊子铺得过大,经费难以维持,最后的结果只能是“不上不下”,造成极大浪费。

先说投入。当时国家准备为“八七工程”投入10亿美元。这些钱放在眼下的中国不算什么,但在1977年,中国的外汇储备还不到6亿美元。

再说使用。后来实际建成的北京正负电子对撞机的能量级别是2.2GeV,它建成后,单是使用能耗,在数年中都能占到北京用电量的百分之一。而“八七工程”方案中的高能加速器,能量级别是它的二十多倍。

“建不起,用不起”,这是“八七工程”当时面对的客观现实。更深层次的原因,则是对中国高能加速器的现实价值考量。

即使在高能物理科学界,对中国建设高能加速器持反对意见的也大有人在。其中包括杨振宁。他的观点也很有代表性:中国经济还很落后、很穷,不应该把钱花在建造高能加速器这些非迫切需要的事情上。高能物理的研究,对改善国家经济和人民生活并无直接帮助。

甚至在1978年回国见到邓小平时,杨振宁还当面直陈反对建设高能加速器。

类似的观点,外国科学家也提出过,不过是个疑问句。欧洲核子研究中心主任阿达姆斯到中国访问,就曾当面问过邓小平:“为什么中国在还不富裕的情况下坚持要建高能加速器?”

邓小平对这些问题的回答始终如一:“我们要从长远考虑。”“既然要建设四个现代化,就得看高一点,看远一点,不能只看到眼前。”

“八七工程”不得不下马之时,中国高能加速器研究没有断线,只是根据现实条件进行了必要的调整。

方案怎么调整?用电子加速器还是质子加速器?能量要高些还是低些?中国高能物理界各种意见莫衷一是。恰在此时,李政道在美国也得到了中国高能加速器方案要调整的消息。李政道是中美高能物理合作委员会的联系人,他马上致电谢家麟,邀请中国物理学家们去美国,和相关的美国实验室通报、研讨。

正是那一次美国之行,在谢家麟曾经学习工作过的美国斯坦福大学,在斯坦福直线加速器中心所长潘诺夫斯基建议下,谢家麟确定了2.2GeV正负电子对撞机的方案,这也就是后来的北京正负电子对撞机。

在高能加速器发展史中,对撞机可以说是一次跨越式的革命。自1956年对撞机原理提出并被验证后,国际上高能加速器的研制基本都是对撞机方案。而中国此前还一直瞄向质子同步加速器方案,因为这种加速器的技术“十拿九稳”。

谢家麟介绍,用加速器进行的实验,在对撞机之前都是用高能粒子束轰击静止靶,相当于用步枪打固定靶。而对撞机是两个高能粒子束相向撞击,相当于用子弹打子弹。对撞机是更有效产生高能反应的实验方法,但也带来了更复杂、更严苛的技术标准和更高的研制难度。

2.2GeV正负电子对撞机的方案,能量不是很高,规模适中,但可以满足国际前沿高能物理研究的需求,在经费收缩的前提下,这就是中国高能物理迎头赶上世界先进科研行列的不二出路。

惟一的难题是,中国高能加速器又要在几乎是一片空白的基础上从头开始了。

中国工程院院士叶铭汉全程参与了北京正负电子对撞机的方案调整和设计。回忆起当时的情景,叶铭汉说:“当时国内外有不少人为我们担忧,说我们好比站在铁路月台上,想要跳上一辆飞驰而来的特别快车。如果跳上了就飞驰向前,从此走在世界前列,如果没有抓住,摔下来就粉身碎骨。”

硬骨头

1981年12月22日,邓小平在中科院请求批准北京正负电子对撞机方案的报告上批示:“我赞成加以批准,不再犹豫。”

但是,这样一项大工程,不可能没有争论。也是好事多磨,一波三折之后,1983年4月,国务院终于正式批准了建造北京正负电子对撞机的工程方案,同年,列入国家重点工程。

1984年10月7日,北京正负电子对撞机破土动工。中央领导是否参加其奠基仪式,对中国的重点工程都是极富象征意义的。中科院向邓小平发出了邀请,邓小平当即爽朗答应:“好嘛,这个热闹我来凑。”

邓小平一生很少参加工程奠基之类的活动,为北京正负电子对撞机奠基铲土,可能是最广为人知的一次。他从来都是中国高能加速器的支持者,总在最关键时刻给予坚定支持。根据公开的资料,他要求建设中国高能加速器“不再犹豫”的话就讲了三次。在工程开工前不久,他又在一份简报上批示:“我们的加速器必须保证如期甚至提前完成。”

北京正负电子对撞机这样的重大工程,建设过程其实也是一路披荆斩棘。谢家麟任工程总工程师和工程经理,他负责解决的一个个技术难题,实在太过专业,难以让外行人明了。我们只能从外围故事中窥得一斑。

时任工程领导小组办公室主任的柳怀祖记得这样两件事。

北京正负电子对撞机用的矽钢片由武汉钢铁公司生产,用来做十分精密的磁铁。然而,第一批货到时,发现质量参差不齐,完全不能用,于是柳怀祖向工程领导小组成员、国家经委副主任林宗棠汇报。林宗棠拍了桌子:退回去重新加工。而且往返的路费全部由武汉钢铁公司出,“以示警告”。不久之后,武钢重新加工的新产品送到,小心翼翼地用铁盒包装着,质量全部达标。

时任中央书记处书记的万里也非常关心北京正负电子对撞机的建设。他曾提醒:“你们要注意,我管大会堂(施工)的时候,螺丝钉都会出问题啊。”

没想到,在加速器的安装中,真的有个问题出在螺丝钉上。由于对撞机二百多米长的真空管道内是超高真空。因此,在抽到高真空后就要烘烤来除去附在真空管道内壁的气体。不料连接真空管道的几个螺丝材质不同,因而膨胀系数不同,使法兰盘间有了极微小、不均匀的漏点,出现了极小的漏气。这个因螺丝钉引起的漏气是谁也没想到的。技术人员费尽脑筋,很久才找到原因。后来万里得知此事,为自己的一言即中而得意不已,哈哈大笑。

国家为北京正负电子对撞机共批付资金2.4亿元,这些钱并不充裕,必须精打细算。全国十几个部委下属的上百家企业参与生产研制。企业负责人来北京开会,都被安排到部队招待所住宿,理由很简单:“便宜,基本上不要钱”。国务委员宋平召集这些企业负责人:“各位,对撞机的钱就不要多挣了。”对撞机工程领导小组组长谷羽则说:“大家别把对撞机当成一块肥肉。明确说,这是要靠大家一块啃的又瘦又硬的‘硬骨头’。”

1988年10月16日,北京正负电子对撞机首次实现了正负电子束对撞。仅仅用了4年时间,投资2.4亿元人民币,中国高能加速器从无到有,创造了国际同类工程中建设速度快、投资省、质量好、水平高的奇迹。

《人民日报》在报道中,称北京正负电子对撞机是“我国继原子弹、氢弹爆炸成功,人造卫星上天之后,在高科技领域又一重大突破性成就。”

高科技领域的中国席位

1988年10月24日,邓小平再一次来到高能物理研究所,4年前,他为之挥锹奠基的北京正负电子对撞机,此时已经成了中国在世界高科技领域足以骄傲的成就。

那一天,邓小平作了现场即兴讲话。对高能物理加速器、对中国基础科学研究、对中国高科技发展,邓小平有太多的话要说。这次讲话整理成文字稿后,收入《邓小平文选》,题目叫《中国必须在世界高科技领域占有一席之地》。

邓小平开篇说道:“世界上一些国家都在制定高科技发展计划,中国也制定了高科技的发展计划,下一个世纪是高科技发展的世纪。”

中国的这个高科技发展计划,也就是邓小平在1986年3月批准的“863计划”。

“过去也好,今天也好,将来也好,中国必须发展自己的高科技,在世界高科技领域占有一席之地。如果60年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有影响的大国,就没有现在的国际地位,这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。”

北京正负电子对撞机就是世界高能物理前沿的中国席位。有了它,中国科学院高能物理研究所跻身世界八大高能物理实验研究中心。在科技水平大幅落后的年代,这一装置的成功,更深层的意义在于,“使我们树立了有进行国际尖端大科学工程建设能力的信心。”谢家麟说。北京正负电子对撞机加速的不仅仅是电子,而是中国科技。

从1990年开始运行到2005年改造升级的15年间,北京正负电子对撞机累计稳定高效运行约8万小时,总运行效率高于90%。

难能可贵的是,北京正负电子对撞机实现了“一机两用”,在进行高能物理实验的同时产生同步辐射,是我国重要的同步辐射技术研究基地和开展凝聚态物理、材料科学、化学术等多学科交叉前沿研究的重要基地。2003年,它首次获得了具有重要生物学意义的SARS冠状病毒蛋白酶大分子结构。

北京正负电子对撞机在高能物理研究领域更是贡献突出:1992年,τ轻子质量测量的精确结果纠正了过去τ轻子质量的实验偏差,并把精度提高了10倍,证实了轻子普适性原理;1999年,对2-5GeV能区的强子截面进行了测量,将Higgs质量从61GeV改变到90GeV,解决了标准模型与实验结果的一个矛盾;2005年,发现了新型粒子X1835……

这些北京正负电子对撞机取得的成果,即便罗列出来,恐怕也没有几个人真能理解它们的意义。这门深奥的基础科学,距离人们的日常生活实在太过遥远。

但是,正是基础科学奠定了一切应用于实际的科技成果的基础。我们每个人都是基础科学研究的受益者,它就在我们的身边。

高能物理实验更是将现有工业能力推到一个前所未有的极限,所催生出来的新技术对于社会发展的贡献难以估量。

我们看电视、用电脑。在液晶、等离子技术出现之前,我们面对的其实就是一个加速器——显像管的原理就是一个小小的电子加速器。

我们浏览网页,进入E时代生活。万维网技术出自欧洲核子中心(CERN)、中国第一条通向外界的互联网线路诞生于高能物理研究所。

……

基础科学,就这样默默影响着、改变着我们的生活。

本文原载于2012.2.28《北京日报》17、20版

来源:北京日报纪事

记者:董少东