原创 中国核聚变材料突破!钨铜铠甲扛亿度高温,超导带材暗藏军事潜力

可想而知,在一台装置的内部,上亿摄氏度的等离子体就像那一个狂暴的太阳一样耀眼夺目,而仅仅数米的外面,却有着一片零下269℃的液氦的冰天雪地的世界。但正是这种“冰火两重天”的极端的环境,也曾经成为全球的核聚变技术所难以逾越的鸿沟。但就在近日,中国的科学家却凭借两种“破局”的金属材料——钨铜的偏滤器与CHSN01的超级钢就“轻松”地打破了这一长期的困局。

以其一者能扛住亿度的高温的强烈的冲击力,一者又能在极其寒冷的强磁场中却能保持如磐石般的坚固稳定性,堪称“人造太阳”最坚硬的铠甲。

中国的“人造太阳”EAST的初步成功实现稳态运行1066秒的世界纪录之际,标志着钨铜偏滤器的突破也悄然来临了,其实这就相当于核聚变的“高温的排气口”,直接面对着等离子体的强烈的冲击下。

但由国际ITER组织早就选定的钨-铜的材料组合却因两者性质的天差地别而难以取巧:钨的熔点高达3400℃,可却又极易发生“流动”的现象;而铜的导热极佳却又柔软易变形,不足以作为稳定的热衬层。但如何将两者完美的融合起来呢?

事实上,即使是发达的西方国家也经过了多年的探索研发也都未能真正的实现,中国的这支团队却从零起步的用了热的等静的压的高的温的高的压的将钨与铜的两种材料的界面都实现了100%的结合了,甚至连法国的WEST装置的偏滤器都全部都被我们烙上了“中国制造”的印记。

可谓“铠甲”之工艺之精致者就出在了108道的制造工序中,其中最令人惊讶的就是对其内部的检测了,科研团队还专门为其开发出了柔性自旋转的高精度的超声探头,甚至可以像给金属做“B超”一样对其内部的各个部位都能做到精准的探测出其中的各个微小的缺陷。

如果说钨铜偏滤器守护的是聚变堆的“心脏”,那么CHSN01超级钢则撑起了它的“骨架”。

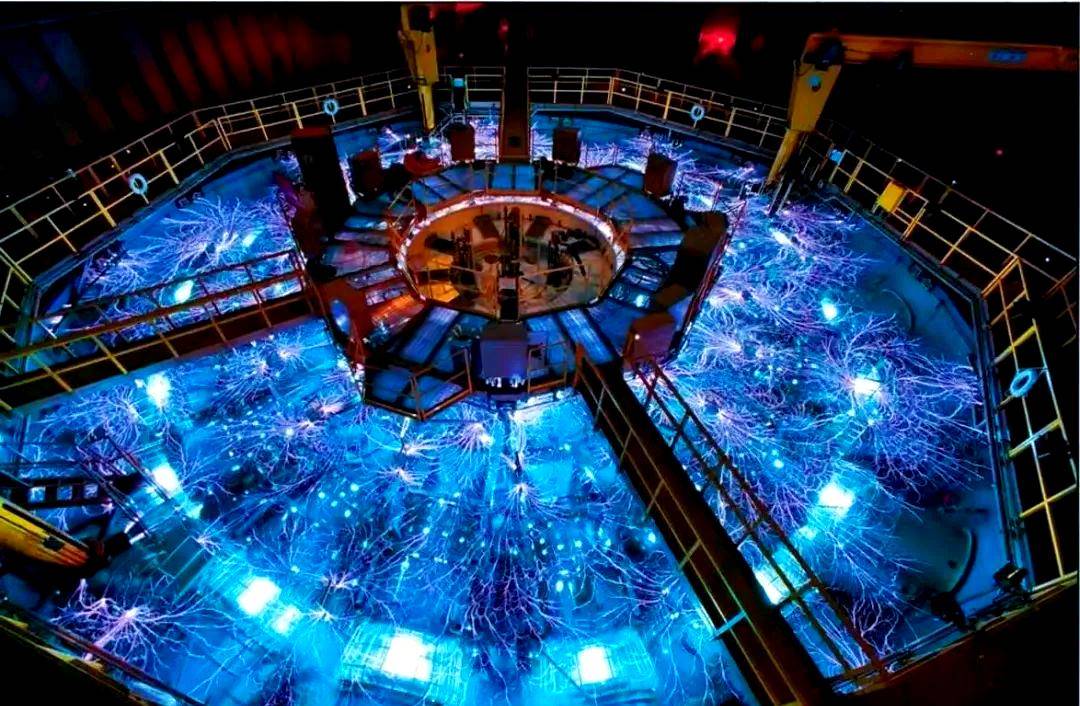

核聚变装置的超导磁体需要同时承受零下269℃的极寒和20特斯拉的强磁场,相当于每平方米站400头大象,2011年,法国ITER项目因钢材脆化断裂被迫延期,西方专家当时断言“更强材料不可能实现”。

但中国团队默默调整材料配方:碳含量压到0.01%防脆化,氮含量提至0.30%增韧性,再加微量钒形成纳米强化颗粒。最终诞生的CHSN01超级钢,在液氦中经历6万次疲劳测试仍完好无损,强度达传统钢材1.5倍。河钢集团甚至用“氮气回填”控氮技术和智能锻造工艺,把实验室样品变成批量产品,今年已下线500吨。

而这也正是材料科学的突破背后所体现的——一场与能源的生死相搏的暗战:我们越是深入地把握了材料的本质,越是能从更深的层次上把握起能源的生死。

我们越是能把材料的本质从更深的层次上把握起,我们就越能从更深的层次上把握起能源的生死,而把握起了能源的生死,我们就能在更深的层次上把握起了国之存亡的生死,这就是我们在材料科学领域的追求!这也正是我们所说的“材料科学的突破”!

相较于目前国际上正在建设的 ITER 等同等的巨型的聚变装置,我们的中国的聚变装置就走的比较紧凑的路线,同等的功率的聚变装置的体积都小了不少,但是却能把磁场的强度都给的就近的将近一倍的强度,这就使得我们同等的功率的聚变的反应堆的建造成本就都得降了60%左右。

但正是中国在高温超导的带材这一关键的基础上,才能够将“高磁场”的梦想转化为现实。而这些超导的新材料其表面的电阻却比普通的金属低了几百倍,用它就能把微波的器件的探测的距离都给提升了,甚至对导弹的制导也能大大地提高了精度。

通过对超导子系统的巧妙改造,美国的喷气推进实验室就已将一款普通的巡航导弹的接收机的噪声系数给降低到了令人惊讶的0.7dB,而中国的我们也已经将超导的滤波器的应用推广到了基站的覆盖面上就能扩大45%甚至能将掉话的率给降低了60%以上。

更深的战略布局藏在资源版图中,第二代超导材料YBCO的核心原料是稀土钇和钡盐,中国恰巧掌握全球41%的钇储量和43%的钡储量。

这使中国在超导产业链上游占尽优势,连美军报告都承认中国特种钢材已形成“代际优势”,当F-35生产线因材料短缺减速时,中国六代机验证机已开始总装。

国家队的持续加大对聚变的投入和民企的逐步走出“被动”之际,中国的聚变产业正以“国家队+民企”的双轮驱动逐步加速了其向前奔跑的步伐。随中石油的32亿巨资注入聚变能源公司后。

央企的聚变能源路线也逐渐明了:先将2027年左右的示范堆点火起步为主线,逐步把2035年左右的吉瓦级的商用发电作为中期的发展目标,到2040年左右商用电价就能达到1.0元/度以下的极低的电价水平,而谷歌签下全球首单聚变电力协议、德国紧急重启聚变战略的行为,反衬出中国技术的压迫感。