多层陶瓷电容器与超级电容器的区别

在现代电子技术领域,多层陶瓷电容器(MLCC)和超级电容器作为两种重要的储能元件,各自发挥着独特作用。它们虽同属电容家族,但在结构原理、性能特点及应用场景等方面存在显著差异。本文将从多个维度深入剖析二者的区别,帮助读者清晰理解这两种关键组件的特性与优势。

一、定义与基础原理的差异

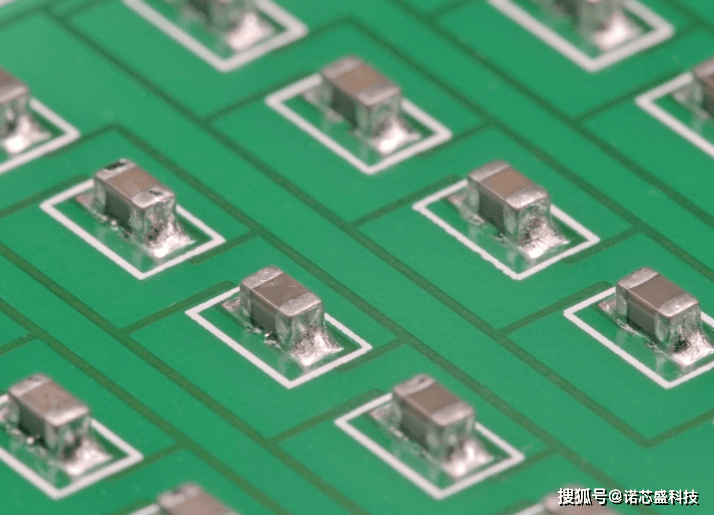

多层陶瓷电容器(MLCC)是采用多层叠片烧结工艺形成的独石结构器件。其本质仍属于传统静电式电容范畴,通过陶瓷介质层的极化效应实现电荷存储。由于内部由数十甚至上百层交替排列的金属电极和陶瓷材料构成,使得单位体积内的电容量大幅提升,同时保持了小型化、高可靠性的特点。例如,在智能手机主板上密集排列的微型贴片元件中,MLCC就占据了相当大的比例。

而超级电容器则是一种介于电解电容与可充电电池之间的新型储能装置。它基于电化学双电层效应或赝电容原理工作,能够实现远超常规电容的能量密度。这种特性使其既具备电容器快速充放电的优势,又拥有接近电池级别的储能能力。打个比方,如果将普通电容比作水杯,那么超级电容就像是一个带有增压泵的大型储水罐,短时间内可释放大量能量。

二、性能参数对比

从电气特性来看,两者呈现出截然不同的性能曲线。MLCC的典型特征包括高精度、低损耗以及稳定的温度特性,尤其在高频电路中的应用表现突出。以X7R类为例,这类产品的容量多集中在1000pF以上,且等效串联电阻极低,非常适合用于电源去耦、滤波等场景。不过其储能上限相对有限,如同细颈花瓶难以容纳过多液体。

反观超级电容器,其最大亮点在于超高的功率密度和循环寿命。数据显示,它们的充放电速度可达传统电池的数倍,并且能够承受数十万次以上的深度充放电循环而不衰退。但受限于较窄的工作电压范围,就像高压锅里的压力阀必须严格控制阈值才能保证安全运行。此外,超级电容的能量密度仍低于锂离子电池,这决定了它在长时间持续供电的场景下并非最优选择。

多层陶瓷电容器与超级电容器的区别

多层陶瓷电容器与超级电容器的区别

三、应用领域的分野

在实际工程应用中,两类器件各司其职。MLCC凭借紧凑体积和优良高频特性,广泛渗透于各类电子设备的基础电路设计。无论是手机射频模块中的阻抗匹配网络,还是笔记本电脑主板上的时钟振荡回路,都离不开这些“隐形英雄”。特别是在追求轻薄化的消费电子产品领域,MLCC已成为标准化的解决方案。

超级电容器则更多出现在需要瞬时大功率输出的特殊场合。例如新能源公交车启动系统利用其瞬间放电能力辅助加速;智能电网中的峰谷调节装置依靠超级电容平滑负荷波动;甚至在航空航天领域的应急电源系统中也能看到它的身影。最近我国主导制定的《电力储能用超级电容器》国际标准成功立项,更是印证了该技术在大规模能源管理领域的战略价值。

四、材料与工艺革新方向

随着技术进步,两种器件都在不断突破自身局限。针对MLCC面临的直流偏置效应问题,科研人员正致力于开发新型钛酸钡基固溶体材料,以降低介电常数对电压变化的敏感性。而在超级电容领域,三维多孔碳材料的引入显著提升了有效比表面积,进而提高了能量存储效率。值得关注的是,柔性基底技术的成熟使得未来可能出现可弯曲变形的异形超级电容,这将为可穿戴设备带来革命性变化。

多层陶瓷电容器与超级电容器犹如电子世界的“短跑健将”与“马拉松选手”,前者以精准高效的短时响应见长,后者则凭借持久强劲的能量供给占据特定市场。工程师们根据具体需求选择合适的器件类型,恰似厨师调配食材时的精妙取舍——只有充分了解每种原料的特性,才能烹饪出完美的科技盛宴。