局部放电检测传感器

文章由山东华科信息技术有限公司提供

在电力设备运行维护领域,局部放电现象如同设备健康的"天气预报",其早期检测对预防重大故障具有关键作用。作为核心检测装置的局部放电检测传感器,经过数十年的技术迭代,已形成多技术路线并存的格局,本文将从技术原理、演进路径、应用场景三个维度展开解析。

【技术原理的多元化发展】

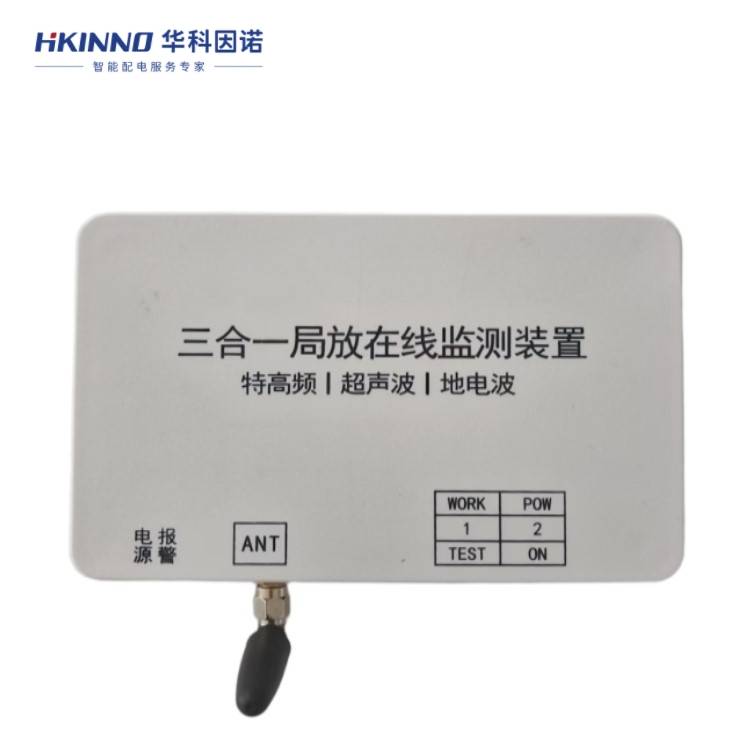

当前主流检测技术可划分为三大类:以超声波检测为代表的机械波检测法,通过捕捉声波信号判断放电位置;特高频检测法则聚焦电磁波,适用于GIS等封闭设备的局部放电识别;暂态地电压检测通过测量设备外壳与地之间的脉冲电压,有效定位表面放电缺陷。值得关注的是,多传感器融合方案正成为技术发展趋势,通过同步采集声、光、电多维度信号,显著提升复杂工况下的诊断准确率。

【技术指标的量化突破】

现代传感器的灵敏度高。在频响范围方面,超声波传感器,特高频设备都有所扩展,配合数字滤波技术可有效抑制背景噪声。抗干扰能力方面,采用差分信号处理和自适应阈值算法的设备,在变电站强电磁环境下仍能保持有效信号捕获率。

【典型应用场景解析】

测试实验数据显示,超声波传感器可精准定位绕组松动或绝缘纸板缺陷;特高频方案在GIS设备检测中展现出较高的故障识别率;电缆接头检测则更依赖暂态地电压传感器的快速响应能力。值得注意的是,物联网技术的融入使传感器具备边缘计算能力,实时数据通过LoRa或NB-IoT网络传输,形成"感知-分析-预警"的闭环系统。

【选型关键考量要素】

检测对象特性决定技术路线选择:开放式设备宜采用超声波方案,封闭式结构更适合特高频检测。环境适应性方面,需关注-20℃~75℃工作温度范围、防护等级等参数。数据接口的兼容性同样重要,支持IEC61850标准的设备可无缝接入智能变电站系统。建议优先选择具备自诊断功能的传感器,其内置的校准模块可确保长期检测精度。

【技术发展趋势展望】

未来随着人工智能算法的成熟,基于深度学习的信号识别技术正在突破传统阈值判断的局限。微型化MEMS传感器的商用化,使设备体积比传统产品缩减,为嵌入式安装提供了可能。在5G网络支持下,传感器组成的监测网络正在构建,为实现电力设备全寿命周期管理提供数据支撑。

结语:

局部放电检测传感器的技术演进,始终围绕着"更早发现、更准定位、更易部署"的核心目标。从单一参数检测到多源数据融合,从本地化分析到云端协同处理,这项技术的每一次突破都在为电力系统的安全运行构筑更坚实的防线。对于运维人员而言,理解不同技术路线的适用场景,建立科学的检测体系,方能充分发挥这一"设备听诊器"的预警价值。

下一篇:通俗易懂的晶振专业术语