游戏,电子鸦片还是快乐处方?

作者 | 姜林屾

提起打游戏,你首先会想到什么?

(图源网络,侵删)

是娱乐、放松、创造力,还是影响学习、成瘾、暴力?

不同的人对游戏的印象可能大相径庭,有人视其为万恶之源,有人却认为它是生活中的小确幸。

今天我们换一个角度,看心理学家如何巧妙地利用社会天然实验室,追踪近十万参与者的数据,并基于此揭示游戏究竟是如何影响心理健康的。

自然实验的巧思

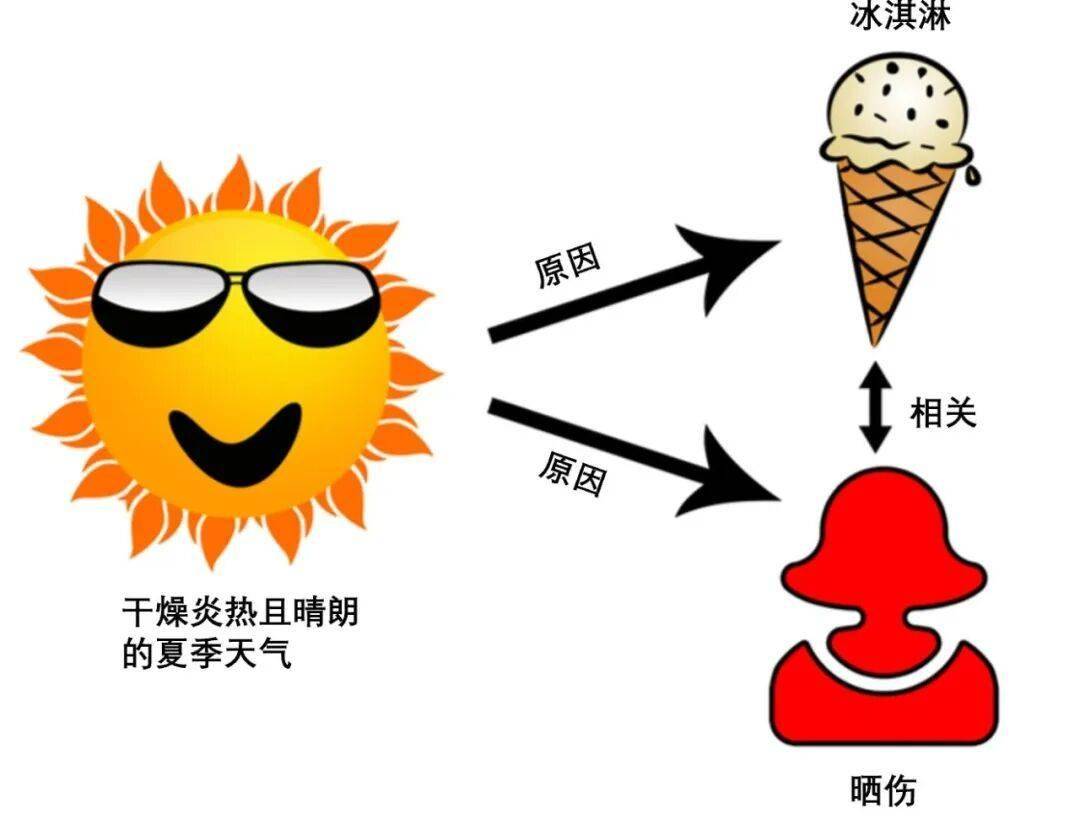

科学研究有一个老大难问题: 相关并不等于因果。

(图源网络,侵删)

比如,针对“打游戏”和“心理健康”这两个变量,研究中常常发现:爱打游戏的人焦虑水平更高。但这到底是因为游戏让人焦虑,还是本来就焦虑的人更容易沉迷游戏?亦或两者都受第三个因素影响,比如家庭关系紧张或学习压力大?

传统的横断面研究很难回答这类问题,而一个较为理想的实验设计是随机对照实验(Random Control Trail, RCT),即把一群人随机分成两组,一组玩游戏,另一组不玩,再比较两组心理健康差异。

但现实中,这样的实验几乎不可能实施。研究者既无法控制人们是否接触到游戏,也难以把打游戏这样的长期行为习惯,像药物那样执行“短期干预”就得出结论。因此,研究者们格外珍惜“自然实验”的机会。

当社会环境偶然制造出一种近似随机的分配机制时,研究者便能借此机会,观察某一变量作用于不同群体之间的差异,其结论也能有更高的生态效度、更接近因果推论,疫苗推广、教育政策试点等,都曾成为社会科学中的天然实验场景[1]。

2020年疫情期间,日本的“游戏机抽签”机制制造了一个难得的社会天然实验室。当时全球供应链受阻,任天堂Switch和索尼PS5严重缺货。为了应对供给与需求的不平衡,日本商家不得不采取抽签购买机制。也就是说,谁能买到游戏机,不再主要取决于家庭收入或个人偏好,而是高度依赖运气。这种“中奖”式的分配方式,为比较中奖者与未中奖者在心理健康、生活满意度上的差异,提供了一个接近随机对照的实验设计[2]。

研究团队抓住这个机会,在2020–2022年间,连续五轮对日本近十万名10–69岁人群发放在线问卷,最终获得了8192名参与抽签者的有效数据。

利用这些数据,研究者使用了多种统计工具来确保结果的可靠性,如使用倾向得分匹配(Propensity Score Matching, PSM)[3],来确保中奖组与未中奖组在年龄、性别、职业、家庭结构等背景变量上尽可能相似,减少混淆变量带来的统计偏差;利用工具变量(Instrumental Variable, IV)法,把“是否中奖”作为外部工具,用来估计“是否真正拥有或使用主机”的真实因果效应;此外,研究团队还结合机器学习中的因果森林算法(Causal Forest),进一步探索不同人群的差异性,揭示年龄、性别、家庭背景对游戏效应的调节作用[4]。

这些方法互相补充,既考虑了潜在的混淆变量,也避免了单一模型可能带来的局限。最终得到的结果表明:拥有并适度使用游戏主机的群体,心理压力显著降低,生活满意度提高。

需要注意的是,这项研究的数据收集处于疫情期间,人们可能存在整体心理压力水平较高、参与线下活动受限的状态,在非疫情环境下是否同样适用,还需要更多研究验证。

结果解读:游戏的多维度影响

//1.时间维度

就像医学中常说的“抛开剂量谈毒性是耍流氓”,在讨论游戏时,我们也应该问,玩多久是合适的?

研究发现,每天总游戏时长为1–3小时的情况下,每多玩一小时,心理压力显著降低0.2标准差,生活满意度得分显著增加0.27标准差。但当时间超过3小时,这些积极作用不再显著,甚至出现负向效应。

过度游戏占据睡眠和学习时间,成为“消耗精力的负担”,还可能引发家庭冲突,这与以往睡眠研究和青少年健康调查的发现相吻合:玩游戏适度是关键。

(图源网络,侵删)

//2.平台×人群差异

研究的另一个重要发现是,不同的游戏平台对不同类型的人群(比如不同性别、家庭结构、生活状态的人)存在不同的效应。

Switch:社交与联结的客厅

研究发现Switch对日本青少年、女性以及有子女的家庭积极效应明显,能提升这类群体的社交联结和生活满意度。Switch的核心特点是家庭友好和多人互动,许多游戏鼓励亲子同乐或朋友聚会,例如《马里奥派对》《健身环大冒险》等等,因此Switch像是一方 “数字客厅”, 帮助人们在游戏中互动减压。

(图源网络,侵删)

PS5:沉浸与成就的舞台

相比之下,PS5则对日本男性、单身人群和全职上班族有更多积极效应。PS5更多面向硬核玩家,提供沉浸式的单人体验,如《战神》《最后的生还者》等,这类游戏为玩家带来强烈的成就感和代入感,成为一种自我实现和减压的渠道。

这些差异可以用媒体心理学中的 “使用与满足理论” 来解释:不同媒介满足了不同的心理需求。Switch更倾向于满足归属感与互动需求,而PS5更强调掌控与成就。这也提示我们游戏发挥怎样的效应,也取决于玩家是谁,他们在寻找什么。

此外,研究还发现,心理压力较高的人群,无论使用哪种平台,改善效果都更显著。对他们来说,游戏就是一种有效的“情绪缓冲器”[2]。

数字社会中的游戏,是毒还是药?

对年轻人而言,游戏已经是日常生活的重要组成部分。2024年中国游戏用户规模达到6.74亿,几乎每两个人里就有一个是玩家[5]。与短视频刷屏相比,沉浸在一场有目标、有互动的游戏中,往往能带来更持久的满足感。游戏或许正在成为一代年轻人的低成本心理调节器。

从更广的视角来看,当前我国不仅是全球最大的游戏市场之一,还孕育了一批扎根于中国文化和美学的现象级作品,这些游戏不仅塑造了社交语言,也推动了我国文化和科技输出。理解游戏背后的经济贡献、文化传播与心理价值,也是在理解现代数字社会的一个切面。

近年来,“未成年人防沉迷系统”的推行,反映了家长和社会对于游戏带来的负面影响的担忧。而这项自然实验的研究结果提示我们,游戏主机平台、接触游戏的时长对不同人群来说,可能会产生不同的影响。

如果能更科学地实施“差异化管理”,如区分学习日与休闲日、不同游戏类型、低龄玩家与大学生群体,逐步形成“精准防护”,或许更能让孩子们在规则下享受游戏的乐趣,健康快乐地成长。

对游戏的评价,无法停留在好与坏的二元框架中。心理健康、家庭教育、社会治理和产业发展多层级的嵌入,交织出一副复杂也充满创造力的图景。电子游戏是风险社会的鲜明注脚:它在创造价值的同时也生成风险。

(图源网络,侵删)

真正的问题或许不在于判定游戏的好与坏,而是我们如何在制度、家庭与个体层面,共同决定——它将成为什么。

投票

“

学堂君

游戏内心OS be like “嘤嘤嘤,我只是一个没有感情的代码集合体,你们自己管不住自己,为啥让我背锅?我太难了!”

[2] Egami, H., Rahman, M. S., Yamamoto, T., Egami, C., & Wakabayashi, T. (2024). Causal effect of video gaming on mental well-being in Japan 2020–2022. Nature Human Behaviour, 8(10), 1943-1956.

[3] Imbens, G. W. Matching methods in practice: three examples. J. Hum. Resour. 50, 373–419 (2015).

[4] Wager, S. & Athey, S. Estimation and inference of heterogeneous treatment effects using random forests. J. Am. Stat. Assoc. 113, 1228–1242 (2018).

[5]《2024年中国游戏产业报告》

作者 | 姜林屾

编辑 | 发呆暂停

美编 | 云秋