中国人口总量连续三年下降 专家预计2027年跌破14亿

资料图

资料图

本文综合国家统计局官网、北京日报、中国网、界面新闻、第一财经、中国经营报等

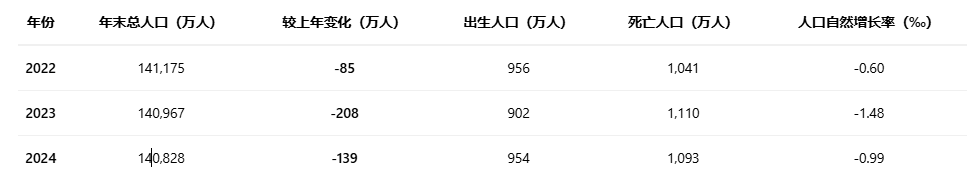

近日,国家统计局发布报告显示,2024年年末,全国人口总量为140828万人。公开数据显示,2022年,中国人口总量近61年来首次出现负增长,由此开始,全国人口总量已连续三年下降,人口减少数量从85万人到208万人不等。

1

全国人口总量连续三年下降 专家预计2027年跌破14亿

9月28日,国家统计局发布《十四五”以来社会民生统计报告》。《报告》认为, 我国总人口和劳动年龄人口规模优势依然明显。2024年末,全国人口总量为140828万人,比上年末减少139万人,人口总量位居世界前列。2024年,我国16—59岁劳动年龄人口为85798万人,占总人口的60.9%,规模优势和人口红利依然存在。

《报告》显示,我国人口分布向城镇和东部地区集聚。2024年末,我国城镇人口94350万人,城镇化率为67.00%,比2020年末提高3.11个百分点,城镇化率持续提高。东部地区常住人口为56702万人,占全国人口的比重为40.32%,比2020年提高0.30个百分点。

资料图:我国人口总量连续三年下降

资料图:我国人口总量连续三年下降

公开数据显示,这已经是我国人口总量连续三年下降。

2022年,中国人口出现近61年来的首次人口负增长。国家统计局2023年1月17日公布的数据显示,2022年年末全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员)141175万人,比上年末减少85万人。

2023年年末,全国人口140967万人,比上年末减少208万人。2023年减量扩大至200万级,这被被财新网称为“人口负增长加剧”。

图片来源:格隆汇APP

图片来源:格隆汇APP

中泰国际首席经济学家李迅雷曾发布文章《再论:中国人口往何处去?》表示,我国总人口自2021年见顶后,已经连续三年减少。预计2027年我国总人口将跌破14亿,2039年跌破13亿,2047年跌破12亿。

国家统计局局长康义曾表示,人口负增长是经济社会发展到一定阶段的结果,主要还是由于新出生人口在减少,这与生育意愿下降、婚育时间推迟、育龄妇女人口的减少等有关。他同时认为,当前我国劳动力总体还是供大于求,劳动力素质还在提高,因此人口总量减少并不意味着人口红利的消失。

2

8省份常住人口正增长 广东省1.2亿领跑全国

在全国人口总量进入负增长、人口竞争愈发激烈背景下,中国省际人口版图也在重塑。

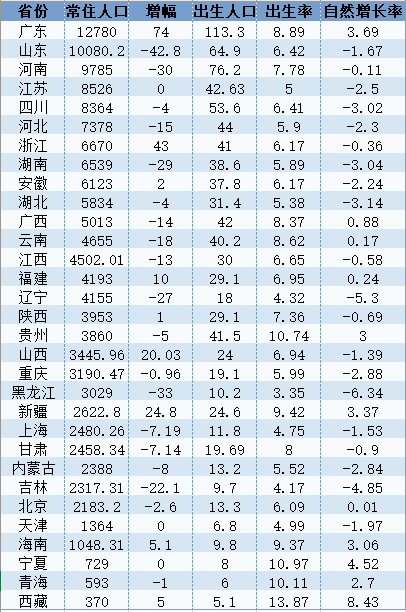

31个省份中,其中有8个省份去年常住人口呈正增长,3个省份常住人口与上一年持平。8个常住人口呈正增长的省份,分别是广东、浙江、新疆、福建、海南、西藏、安徽和陕西。江苏、天津、宁夏去年末常住人口与上年持平。

其中,广东以1.278亿的常住人口继续领跑全国,成为唯一一个人口突破12000万大关的省份。自2007年起,广东已连续18年成为中国人口第一大省。紧随其后的是山东(10080.2万)与河南(9785万),这三地依然牢牢占据着全国人口规模前三的位置。

31省份2024年末常住人口数据

31省份2024年末常住人口数据

在出生人口方面,去年出生人口最多的10个省份,分别是广东、河南、山东、四川、河北、江苏、广西、贵州、浙江、云南。这十大生娃最多的省份去年出生人口合计占全国出生人口比重达到了58.6%,占比接近六成。其中,广东、河南、山东去年出生人口分别达到了113万人、76.2万人、64.9万人。

与此同时,全国人口分布的不均衡仍在持续。

数据显示,人口最少的三个省份分别是西藏(370万)、青海(593万)和宁夏(729),人口均低于1000万,且相比过去几年,常住人口增幅呈现放缓的趋势。由于地理环境、经济机会有限,这几个省份始终徘徊在人口洼地。

从增幅来看,南方沿海与部分西部省份的吸引力仍在增长。

广东继续以74万的净增幅排名全国第一,浙江紧随其后,增幅为43万,新疆亦以24.8万的增量位居第三。

虽然广东已经连续多年稳居增量第一,但如果将时间轴拉长,广东的人口增幅实际上在放缓。2019年末,广东常住人口11521万人,比上年末增加175万人,但到了2023年,增幅降至49万。尽管目前的增量仍为全国最高,但广东自身的“人口动能”有减弱的趋势。

一线城市中,北京和上海的人口变化亦值得关注。

2024年年末北京常住人口2183.2万人,较上年减少2.6万人。2024年年末上海常住人口2480.26万人,较上年减少7.19万人。这显示超大城市在人口总量到达“天花板”后,已经开始回调。

常住人口减少的省份主要集中在中西部和东北。

山东、河南、四川等传统人口大省全部录得负增长。尤其是山东,常住人口较上一年减少42.8万,下降幅度在全国位居前列。这是山东连续第三年出现人口负增长,且跌幅有扩大的趋势,引起外界对该省人口跌破1亿的议论。

3

20个省份人口自然增长率为负 人口大省出生率持续下降

受疫情生育推挤释放效应和龙年生肖偏好的影响,与全国总体趋势一致,2024年中国各省份的出生人口、出生率和自然增长率普遍有所回升,但长远看人口形势依然严峻。

一个值得注意的指标的自然增长率,即是一个地区在一定时期内出生率减去死亡率所得的差值,是在不考虑人口迁徙情况下,衡量一个地区人口自身增减变动最直接的指标。

31个省份人口数据,部分指标由记者测算得出;常住人口、增幅、出生人口的单位为:万人;出生率、自然增长率的单位为:‰。

31个省份人口数据,部分指标由记者测算得出;常住人口、增幅、出生人口的单位为:万人;出生率、自然增长率的单位为:‰。

2023年,自然增长率为负值的省份为25个,仅6个省份的自然增长率为正值。根据2024年最新数据,全国31个省份中,有20个省份自然增长率为负,11个省份自然增长率为正。因疫情生育推挤释放效应和龙年生育偏好的影响,一些省份的出生率有所回升,进而拉高了自然增长率。

2024年出生人口最多的省份依然是广东,达到113.3万人,比上2023年增加10.3万,远超第二名河南(76.2万人)与第三名山东(64.9万人)。

不过,即便是广东,出生人口也较五年前(2021年)约143.38万的水平,下跌了20%以上。而河南和山东的降幅则更为显著,均超过35%。

从出生率来看,全国超过一半的省份出生率已跌入7‰以下,低于2024年全国平均水平(6.77‰)。

西藏、宁夏、贵州成为为数不多的出生率高地,其中,西藏以13.87‰高居全国第一,宁夏(10.97‰)紧随其后,贵州(10.74‰)排名第三。

不过,高出生率的省份人口总量普遍较小,因而高出生率对人口增长的贡献有限。数据显示,尽管西藏出生率位于全国第一,但去年出生人口仅有5.1万,位居全国末尾。

另一方面,常住人口前三大省份——广东、山东和河南的出生率近几年总体持续下降。尽管这些省份的常住人口基数庞大,但出生率的持续下降会对未来的人口结构和经济发展产生深远影响。

以广东为例,2020年广东出生率为10.28‰,2021年降至9.35‰,2022年进一步下滑至8.30‰,2023年微降至8.12‰。2024年虽反弹至8.89‰,但总体仍难改下行趋势。

4

东北三省延续人口负增长趋势 黑龙江统计公报不再公布部分数据

2024年,东北三省的人口形势依然严峻,老龄化较为严重。

数据显示,2024年,中国出生率最低的三个省份依然是东北三省:黑龙江、吉林和辽宁,出生率分别为3.35‰、4.17‰和4.32‰,远低于全国平均水平。同时,这三省的常住人口增量也均为负值,黑龙江减少33万人,吉林减少22.1万人,辽宁减少27万人,继续延续了多年来的人口负增长趋势。

作为人口流失严重的地区之一,黑龙江在发布人口数据时较为谨慎。

据界面新闻报道,《2024年黑龙江省国民经济和社会发展统计公报》中,并无出生人口、出生率,自然增长率等数据。该局一位工作人员向记者解释,每个省的情况各不相同,“我们这里也挺不容易的”,为了保险起见,黑龙江通常在统计年鉴中公布详细的人口数据。但在记者的要求下,他提供了相关数据。

中国社会科学院城市发展与环境研究所研究员李恩平告诉记者,东北地区人口结构问题比较突出,东北三省份少儿抚养比较低,老年抚养比颇高,存在老龄化严重、出生率不足等问题。

相应数据也验证了上述说法。2023年,辽宁省老年人口抚养比为30.6%,少年儿童抚养比为14.7%;吉林省老年人口抚养比为26.26%,少年儿童抚养比为14.51%;黑龙江省老年人口抚养比为25.99%,少年儿童抚养比为12.19%。对比来看,当年全国老年人口抚养比为22.57%,少年儿童抚养比为24.01%。

记者统计发现,至少自2020年以来,辽宁、吉林、黑龙江三省老年人口抚养比已连续4年高于全国。其中辽宁省情况尤为突出,自2014年以来,该省老年人口抚养比已连续10年高于全国。

5

专家:各省人口进入负增长 未来或“无人可抢”

在各省人口普遍进入负增长的背景下,未来人口竞争将依赖于省际间的人口迁徙。

资料图

资料图

数据显示,浙江、江苏、安徽、天津等地虽然人口自然增长率为负值,但常住人口均比上一年有所增长,或与上一年持平。

比如,2024年浙江省自然增长率为-0.36‰,但常住人口增加43万;同样,2024年江苏省自然增长率为-2.5‰,但常住人口与2023年持平,这意味着外来人口填补了人口自然增长出现的“亏空”。

这一现象表明,人口机械增长,即通过人口迁移实现的常住人口增加,正在成为部分地区维持常住人口规模的重要力量。这在长三角、珠三角等经济活跃区域尤为明显。

北京大学教授李建新指出,随着各省人口进入负增长,未来人口再生产进入“缩减型”已成为中国各地区的共同趋势,过去靠内部人口迁移或流动来弥补省内人口“空缺”的时代已经结束。

李建新告诉记者,近些年各地出台的“抢人”政策虽然有不同初衷,但共同大背景是“都感觉缺人了”,决策者对人口的认识已经转变为“战略性资源”,不过各地可能即将面临“无人可抢”的现实。

记者注意到,近年来各地“抢人”政策呈现出日趋激烈的状态:一是门槛降低,越来越多城市放宽学历、户籍限制,甚至全面放开落户;二是补贴增加,不仅购房补贴、租房补贴频出,生育、教育、医疗支持也成为新热点;三是发展承诺,不少地方政府通过规划未来产业、教育医疗配套,试图塑造宜居宜业的新形象。

李建新表示,减缓人口负增长趋势、实现人口长期均衡发展,国家政策应即刻转向加大家庭支持力度,努力提高生育率水平方向上来。