原创 已完成动物实验,将芯片放进大脑让患者复明还有多远?

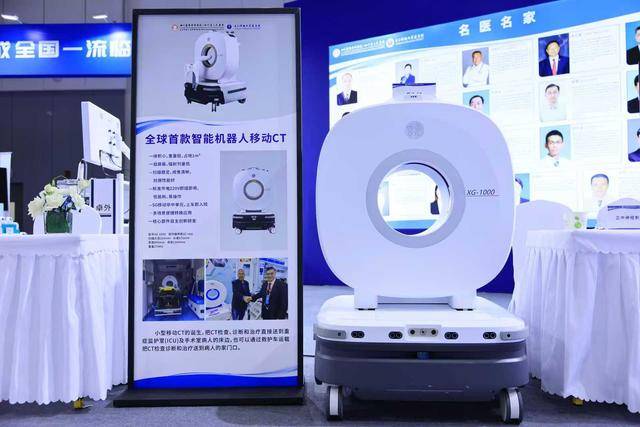

10月10日,首届西部(成都)健康促进博览会现场,VR眼镜、手术机器人、穿戴式超声等“炫酷”设备纷纷亮相,与他们比起来,只用一个显示屏、一支翻页笔进行展示的四川省人民医院神经外科主任徐如祥着实算不上“吸睛”。但在一众尖端医疗器械的包围下,他讲解屏幕上“植入式脑机接口”几个大字仍吸引不少人的目光。

找准大脑区域,微创小骨孔植入芯片,连接神经通路,这一科幻电影中出现的画面,因为徐如祥及其团队的研发逐渐走向现实。首届西部(成都)健康促进博览会现场,他向记者介绍了当前植入式脑机接口研发的关键进展和突破。

芯片植入大脑

脑控模式让“盲视”成为可能

“植入式脑机接口信号通路绕过了肌肉和神经的通路,直接干预解读大脑的思维,简单来说,就是直接控制大脑,这被称作脑控模式。”徐如祥告诉记者,历史上,实现脑控的方式有三种,第一种是功能恢复,多数是通过非植入式、半植入式或非解码方式实现,1987年法国的专家首先开始了深部脑刺激治疗技术;第二种叫功能替代,1991年日本的专家通过控制外骨骼支架实现肢体运动功能的替代;第三种则是现在更多专家在做的功能重建,通过植入式脑机接口实现运动、语言、视觉、听觉恢复,马斯克2024年提出的“盲视”就是重建的一种。

记者了解到,包括“盲视”在内,国外很多脑机接口技术要将整个大脑视皮层区包括进去,但通过解剖生理和病理分析,徐如祥团队发现服务视觉中枢最关键的一个区域叫V1区,这个区域是掌控是否能看见黑白,分辨彩色和空间定位的核心区域,“我们现在研制的植入式脑机接口,就是只在大脑的这个特定区域植入芯片,把这个区域控制好了,就能找回丢失的视力,实现最佳效益,最小成本。”

首个闭环双解码算法

芯片化脑机接口已完成动物实验

记者了解到,依托于四川省人民医院、电子科技大学、四川脑科学与类脑智能研究院建设的跨学科资源植入式脑机接口与四川省工程研究中心等单位联合研发的脑机接口芯片系统及临床的应用是一个国家的重大项目,与世界其他国家的植入式脑机接口项目相比,徐如祥的团队实现了多方面的突破。

芯片化脑机接口的“发动机”是脉冲发生器,记者了解到,传统的发生器直径有十几厘米大小,只能埋在胸前,但徐如祥团队所做的“发动机”体积不到原来的三分之一,是目前世界同类设备中体积最小的脑机接口“发动机”。

用芯片控制大脑疾病,首先要知道该疾病是哪一个脑深部神经环路,神经环路里又是哪一个是关键的神经靶点,只有找到正确的靶点才能将芯片精准植入,以实时采集神经信号、解码信号后再发出脑控指令。为更精准解析,团队研发实现了世界第一个闭环双解码算法。

同时,过去的深部脑刺激器通过单一脑影像技术进行靶点定位,存在一定误差,影响治疗效果,甚至可能造成偏瘫、昏迷等并发症。为解决这一问题,团队还研发了术中多模态脑影像机器人图像融合定位技术,显著提升靶点定位精度。“目前,我们已经完成了大鼠、猪及猴子的动物实验验证,未来大家可以期待更大的突破。”徐如祥说。

成都日报锦观新闻 记者 胡瑰玮 供图 受访单位 责任编辑 罗皓 编辑 王钟婧玥 审核 朱光泽