荷兰“抢劫”安世半导体事件,看自主可控的重要性

据媒体报道,荷兰政府近日以“国家安全”为由,强行接管了中资控股的安世半导体,这一举动不仅引发了中国的强烈反应,也揭示了全球产业链中“自主可控”的重要性。

在全球经济日益复杂化的今天,跨国企业不仅仅是单纯的商业实体,更是全球化市场中的重要节点。安世半导体这次风波,不仅是荷兰与中国之间的一场权力博弈,它深刻反映了在全球化的背景下,产业链中的“自主可控”与“国家干预”之间的尖锐对立。通过这场事件,我们可以清楚地看到自主可控对国家经济安全和产业竞争力的重要性。

荷兰的“抢劫”行动:国家安全还是经济掠夺?

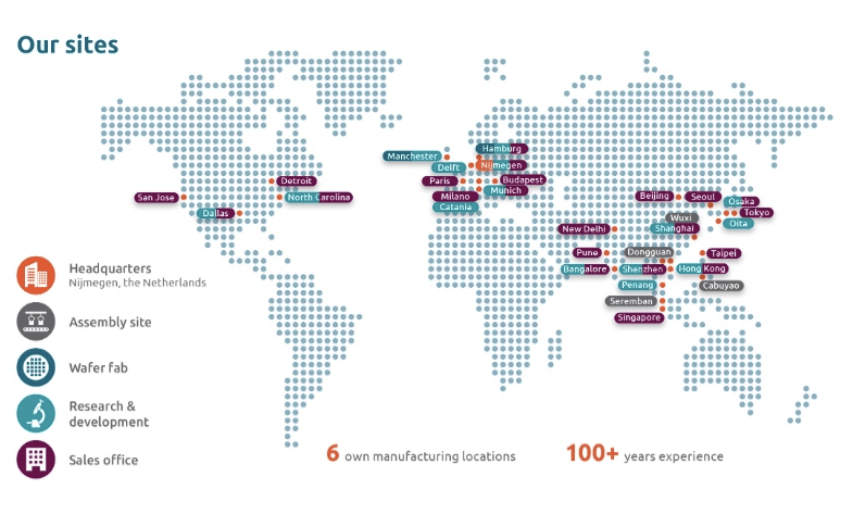

荷兰政府突然宣布接管安世半导体,并冻结了中资企业闻泰科技对其的控股权。这一举动的表面理由是“国家安全”,但背后却隐藏着复杂的经济政治动机。安世半导体,作为全球车规级半导体市场的重要参与者,其产品涉及电动汽车、通讯设备、工业自动化等多个领域,对全球供应链至关重要。

荷兰政府的行为无疑对安世半导体的运营构成了极大干扰,同时对全球汽车产业的供应链造成了深远影响。荷兰此举不仅直接挑战了中国企业的合法权利,也暴露出一个重要问题:在全球化的竞争中,单方面的国家干预能否在不造成巨大经济损失的情况下实现自我保护?

中国的反击:不止是经济博弈,更是自主可控的胜利

中国的反击以商务部“禁止出口”安世半导体在中国生产的关键组件为核心。虽然这一反制措施看似针对荷兰,但实际上,它是中国在全球半导体产业链中话语权日益增强的标志。中国不仅是安世半导体最大的市场,同时也是其全球封装测试和产品输出的重要环节。

通过对中国部分产能的“冻结”,荷兰政府希望逼迫中方让步,但他们没有预料到,中国在半导体领域的“自主可控”能力正在不断增强。事实上,安世半导体的很多核心产品——如大功率场效应管、汽车电子IC等,已有多家中国企业可以替代。在技术上,中国不仅具备生产这些产品的能力,还在持续推进产业链本土化,逐步实现对关键技术的掌控。

这一反击,不仅仅是对荷兰的经济制裁,更是对中国半导体产业在自主可控上的信心展示。中国通过不断提升自己的技术研发水平,逐渐打破对外部供应链的依赖,提升了在全球供应链中的主导地位。

全球产业链中的“自主可控”与“国家安全”

荷兰的这一行动凸显了全球产业链中的脆弱性和依赖性。当前,半导体产业已成为全球最为关键的行业之一,它不仅支撑着汽车、消费电子、工业控制等各个领域的运转,更成为大国之间角力的核心。然而,这样一个高度依赖国际合作与全球供应链的产业,也面临着巨大的风险,尤其是当政治因素介入时,供应链的安全性和稳定性将受到前所未有的挑战。

对于中国而言,安世半导体事件再一次提醒我们,唯有实现“自主可控”,才能在全球竞争中占据一席之地。在全球化的背景下,国家安全的考虑不再仅仅局限于军事和政治领域,产业安全、技术自主权以及全球供应链的可控性,已成为国家竞争力的重要组成部分。

自主可控:从芯片到汽车,全球产业链中的命脉

在半导体产业外,汽车行业也深刻意识到“自主可控”的重要性。随着全球汽车行业的智能化、电动化转型,汽车芯片的需求日益增长。从传统内燃机到电动汽车,从自动驾驶到车载智能系统,芯片已成为决定汽车性能和安全的核心要素。汽车产业链中的每一个环节,都需要依赖稳定且可控的半导体供应。

然而,现实却是,全球半导体产业的竞争已经从纯粹的技术竞争转变为“国家间博弈”,产业链的安全性越来越成为各国政府关注的重点。荷兰此番“接管”安世半导体的行为,无疑是试图通过控制关键半导体产业链来增强其经济安全感,但同时,这也为全球汽车产业带来了前所未有的压力。

对于中国而言,随着自主品牌车企的崛起以及新能源汽车产业的快速发展,自主可控的需求变得愈发紧迫。中国必须从芯片研发、制造到供应链的全链条掌握自主权,才能避免在未来的产业竞争中被动。

自主可控的战略抉择:从“芯”开始

安世半导体事件对中国的启示是深刻的。中国需要加快推进“芯片自主可控”的战略,不仅要在高端技术领域有所突破,更要在基础器件的生产与研发上取得独立。当前,中国的半导体产业已经具备了很强的技术储备,但仍然面临一定的技术瓶颈,尤其是在高端芯片和先进制程领域。

然而,这一事件也为中国半导体产业的未来注入了信心。中国有能力通过不断创新,推动产业链的国产替代,并逐渐形成完整的自主可控产业体系。从安世半导体的事件中我们可以看到,自主可控并非一蹴而就的目标,而是需要通过产业积累、技术创新和政策支持三者的有机结合,才能最终形成完整的生态闭环。

全球化背景下的“自主可控”之路

荷兰“抢劫”安世半导体的事件,不仅是一场国家之间的经济博弈,它深刻揭示了在全球化背景下,企业在全球产业链中的脆弱性以及“自主可控”战略的重要性。对于中国而言,推动半导体产业的自主可控,是一条必经之路。这不仅关乎国家经济安全,更关乎未来全球竞争格局中的话语权。只有在自主可控的基础上,中国才能在全球产业链中占据更加稳固的地位,走得更远,走得更稳。