播图百科|草木中国:萱草——堂前忘忧草 中华母亲花

堂前忘忧草

中华母亲花

萱草

“萱草生堂阶,游子行天涯。慈亲倚堂门,不见萱草花。”一抹柔黄,从古老诗篇中走来,带着忘忧的期许,承载着母爱的深情。萱草不似牡丹雍容华贵,不似玫瑰娇艳动人,却以其独特的韵味,在华夏大地绽放了数千年。今日,让我们一同走进萱草的世界,探寻这株平凡之花背后的非凡故事。

萱草

植物档案

草木中国

萱草

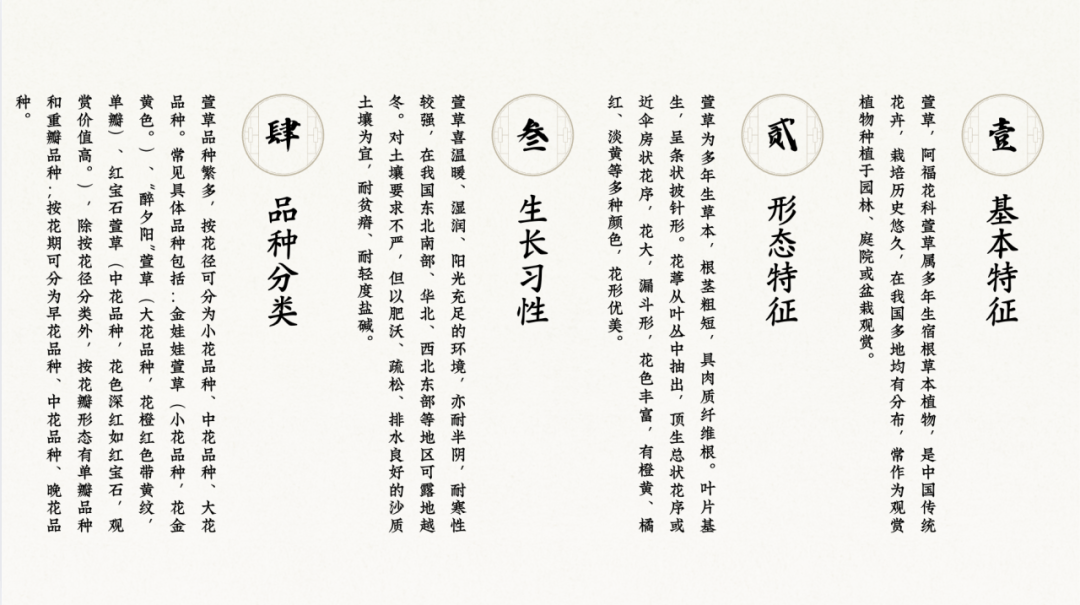

文化溯源

草木中国

古代起源:忘忧象征

萱草的文化意象始于《诗经・卫风・伯兮》,诗中写道“焉得谖草,言树之背”,朱熹注曰:“谖草,令人忘忧;背,北堂也。”“谖草”即萱草,北堂为母亲居所,萱草自此与母爱、解忧紧密相连。汉代《说文解字》释“萱”为“令人忘忧草”,西晋《博物志》进一步记载:“萱草,食之令人好欢乐,忘忧思,故曰忘忧草。”奠定了其“疗愈心灵”的文化基调。

唐宋时期:母爱寄托

唐代,萱草与母爱的关联进一步强化。孟郊《游子诗》写道:“萱草生堂阶,游子行天涯。慈亲倚堂门,不见萱草花。”以萱草之盛衰隐喻母子离散的愁绪。宋代以后,“萱堂”成为母亲的代称,苏轼《萱草》诗云:“萱草虽微花,孤秀自能拔。亭亭乱叶中,一一芳心插。”借萱草的坚韧比拟母爱的无私。

明清至今:民俗融入

明清时期,萱草文化进一步融入民间生活。部分地区女儿出嫁时,嫁妆中会放置干制萱草或绣有萱草图案的织物,寓意其在婆家忘却忧愁、生活美满;萱草也常用于祭祀活动,表达对母亲的敬意与怀念;其图案还广泛应用于刺绣、陶瓷、木雕等传统手工艺品,成为民间艺术的经典题材。

萱草

文化印记

草木中国

文学艺术

诗词领域:中国历代文人对萱草情有独钟,留下大量咏萱佳作。宋代朱熹的“春条拥深翠,夏花明夕阴。北堂罕悴物,独尔淡冲襟。”描绘了萱草在春夏之际的生机与淡雅,表达了诗人对萱草品格的赞赏;元代王冕《墨萱图》“灿灿萱草花,罗生北堂下。南风吹其心,摇摇为谁吐?慈母倚门情,游子行路苦。甘旨日以疏,音问日以阻。举头望云林,愧听慧鸟语。”通过描写萱草花和慈母倚门的情景,深刻地表达了游子对母亲的愧疚和思念之情。这些诗词或借萱草表达对母亲的感恩与思念,或寄托自身的忧愁与情怀,使其成为文学作品中的经典意象。

绘画领域:萱草也是书画创作的重要题材。明代画家陈洪绶的《画寿萱图》,以工笔细描萱花与寿石,萱花娇艳欲滴,寿石古朴苍劲,二者相互映衬,寓意着长寿与安康。清代画家恽寿平的《萱花》,以没骨法绘制萱草,色彩清新淡雅,笔触细腻流畅,展现了萱草的柔美与生机。近现代画家也常以萱草为创作对象,通过不同的绘画风格,传承和弘扬萱草文化。

实用价值

观赏价值:萱草花色艳丽,花形优美,花期较长,是园林绿化的优质花卉。可丛植于花坛、路边、山坡等地,也可用于布置专类花园。萱草与其他花卉搭配种植,能营造出丰富多彩的景观效果。例如,与鸢尾、玉簪等花卉搭配,可形成层次分明、色彩斑斓的花境;与松柏等常绿植物搭配,可在冬季增添一抹亮色。

食用价值:萱草属中部分特定品种可供食用,其中最常见的是“黄花菜”,其嫩芽和花蕾是传统食材。黄花菜花蕾经充分浸泡、焯水等处理,去除秋水仙碱后,可制成干菜或鲜食。(注意:多数观赏类萱草含有秋水仙碱,不可食用,需与可食用的黄花菜严格区分。)

萱草

赏景漫游

草木中国

1.国家植物园

作为北方萱草品种最丰富的园区之一,国家植物园引种了200余个萱草品种,涵盖单色、双色、多色等所有色系,花型从小巧的心型到舒展的蜘蛛型应有尽有。6-7月花期,木兰园、宿根花卉园和樱桃沟栈道旁都是最佳观赏点,漫步园中,还能通过科普牌了解萱草的育种历史。

2.上海辰山植物园

辰山植物园是华东地区知名的萱草展示区,收集了200多个品种。这里的萱草花期长达两个月,从5月中下旬持续到7月中旬,晚花品种甚至能开到7月下旬。园艺师巧妙地将不同花色的萱草搭配种植,形成“橙红渐变带”“黄白相间区”等景观,夏季还会举办萱草主题花展,结合艺术装置讲解萱草的观赏价值。

3.杭州植物园

在杭州植物园,萱草花园与湖光山色融为一体,数百个品种的萱草在5-7月绽放,五彩斑斓的花海倒映在湖面,形成“花在水中开,人在画中游”的美景。这里的萱草多与鸢尾、菖蒲等水生植物搭配种植,生态气息浓郁,赏花之余还能沿湖散步,感受西湖的夏日清凉。

一抹忘忧雅韵,承载千年母爱深情。萱草,这株平凡而又伟大的植物,以其独特的魅力,在文学艺术中留下浓墨重彩的一笔,在实用价值上展现出多样的风采,在赏景之地绽放出迷人的光彩。无论是诗词中的深情赞美,还是生活中的默默陪伴,萱草始终以它独有的方式,温暖着我们的心灵,成为华夏文化中一颗璀璨的明珠。

内容来源:《本草纲目》《中国植物志》、中国科学院植物研究所、国家植物园、上海林业局、杭州市人民政府、杭州西湖风景名胜区管理委员会。

本文用于公益宣传,部分图片来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除。

-完-