原创 打不过巴铁打缅甸?印度瞄准藏南山口,150架无人机突袭斩首3头目

150架无人机凌晨突袭,三名武装头目被精准“斩首”,印度这次越境打击为何能全身而退?缅甸战机升空却未拦截,背后藏着什么默契?当无人机战争从俄乌蔓延到南亚,巴基斯坦的防空网还扛得住吗?

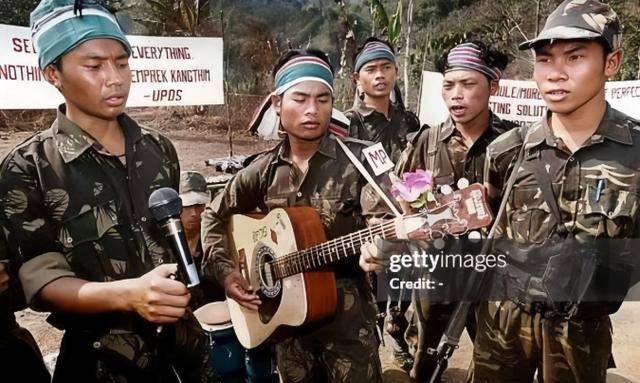

据《今日印度》报道,近日,印度军队动用超过150架来自以色列和法国的自杀式无人机,对那加兰邦至藏南地区庞赛山口的多个阿萨姆联合解放阵线(ULFA-I)营地发动突袭。

48小时内,该组织最高指挥官阿克索姆等3名头目被"斩首",19名武装人员丧生,武器库化为废墟。

这场代号"猎杀行动"的突袭由印度军方主导,却始终未获官方承认——这种"打了不认"的模糊战术,暴露出南亚反恐的复杂博弈。

这场行动背后,是印度在东北部持续半个多世纪的治安战泥潭。拥有1600万黄种人口的阿萨姆地区,与印度本土仅靠23公里宽的西里古走廊相连,地理隔离加剧了文化隔阂。

自1967年ULFA成立以来,当地分离主义武装已造成超1.9万人死亡。但印度内政部数据显示,过去11年袭击事件骤降76%,印军伤亡减少70%以上。

转折点在于印度军事策略的升级。早期步兵小队进山围剿常遭伏击,如今则构建起"无人机+隔离区"的新体系:

技术碾压:引进以色列"哈洛普"和法国"神经元"自杀式无人机,配合卫星和电子侦察,实现"发现即摧毁" 。

这种“发现即摧毁”的闭环能力,远超俄乌战场上主流的FPV无人机游击战,甚至让长期与印军缠斗的巴基斯坦都相形见绌。

要知道,2025年印巴边境冲突时,巴军无人机曾因缺乏体系支撑,战果寥寥无几。而印度此次行动中,以“侦察-评估-再打击”的节奏连续发动三轮攻击,明显借鉴了以色列“定点清除”模式,背后必然有卫星、电子侦察等体系的强力支撑。

空间压缩:修建300公里边境隔离墙,部署6.6万人的阿萨姆步枪队巡逻,切断武装分子流动。

跨境打击:2021年空袭缅甸境内那加兰武装营地后,越境行动已成"灰色规则" 。

值得注意的是,原本驻防东北部的印军第3军已调往中印边境,由准军事部队接手防务,侧面印证新德里对技术手段的自信。

按照印度方面的说法,印度一些游击队,与缅甸境内的少数民族有联系,并在缅甸境内长期保持存在。

对于印度此次的越境打击,尽管缅甸空军派出中巴联合研制的"枭龙"战机升空监视,却全程未拦截印度无人机。这种反常态度揭示了地区反恐的潜规则:

其一,利益交换:缅甸军政府同样受困于跨境武装,2023年若开军叛乱就曾使用印度制武器 。其二,主权让渡:印度军官向媒体暗示"只打击特定目标",实则测试邻国底线。其三,技术代差:缅甸防空系统仍依赖老式雷达,面对无人机群突防无能为力。

类似默契早有先例。2015年泰国默许美军越境打击毒枭,2021年巴基斯坦对伊朗境内俾路支武装"视而不见"。这种"黑暗森林法则"下,小国往往被迫用主权换取安全。

印度此次行动展现出远超俄乌战场的战术精度:热成像技术锁定分散营地,甚至在葬礼现场二次打击哀悼者;三轮攻击形成"侦察-评估-再打击"闭环,疑似得到以色列情报支持;故意泄露作战细节,对周边武装形成"随时斩首"压迫感 。

对比2025年印巴冲突中巴军无人机的零星战果,印度已构建起完整杀伤链。其拟定的新战术更令人警惕——先用无人机群消耗巴方防空,再发动"布拉莫斯"导弹饱和攻击。

面对印度无人机技术的飞跃,巴基斯坦正陷入三重困境:

其一,现役50架土耳其TB-2和少量中国"彩虹-4",难以对抗印度500+无人机规模;主力防空系统仍为上世纪90年代引进的LY-80,反无人机依赖高炮;

其二,缅甸的沉默可能鼓励印度将越境打击常态化。传统盟友中国提供的防空系统更侧重反导而非反无人机。

军事专家评估,若印度发动类似此次行动的无人机集群攻击,巴方关键设施可能在首轮打击中损失40%以上。

这场突袭犹如南亚军事平衡的转折点:印度或将加速推进"自主无人机计划"; 巴基斯坦或将紧急向中国求购激光防御系统;缅甸可能秘密接触俄罗斯,试图获取"柳叶刀"无人机生产技术。

更深远的影响在于战争伦理的重塑。当无人机可以无视地形精准"清除"目标时,军事冲突的成本被急剧降低——正如美国智库CSIS报告所言:"这比核武器更危险,因为它让战争变得太容易。"

对于缅甸、巴基斯坦等国家而言,谴责已无意义。当印度的无人机在领空来去自如时,他们真正需要思考的是:在AI主导的新军事革命中,如何避免成为下一个"降维打击"的牺牲品?

而这场150架无人机带来的震撼,或许只是南亚权力格局重构的开始。