原创 国家发布新规!电子产品需内置信息一键清除,保护用户隐私

随着电子产品更新换代速度加快,二手手机、平板电脑等电子设备的交易量逐年攀升,但由此引发的个人信息泄露问题也日益严重。

近日,中央网信办发布《数据安全技术 电子产品信息清除技术要求》强制性国家标准征求意见稿,对电子产品信息清除技术方法提出严格规范,旨在从根本上解决二手电子产品交易中的隐私泄露隐患。这一标准的出台,标志着我国在电子设备数据安全管理方面迈出了重要一步。

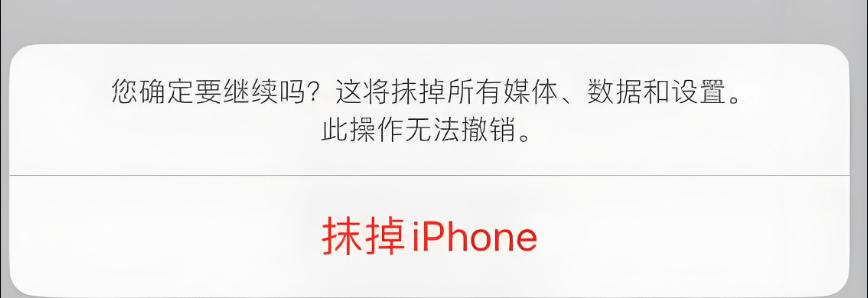

新标准对电子产品信息清除提出了全面而严格的要求。最引人注目的是强制要求厂商在设备中内置"一键信息清除"功能,使普通用户也能便捷地彻底清除设备中的个人数据。

针对不同类型的存储介质,标准规定了差异化的数据覆写次数:手机、平板电脑等移动设备以及电脑的固态硬盘(SSD)至少需要覆写2次,而传统机械硬盘(HDD)则要求不少于3次覆写。这种差异化的要求是基于不同存储介质的数据恢复特性而制定的科学标准。

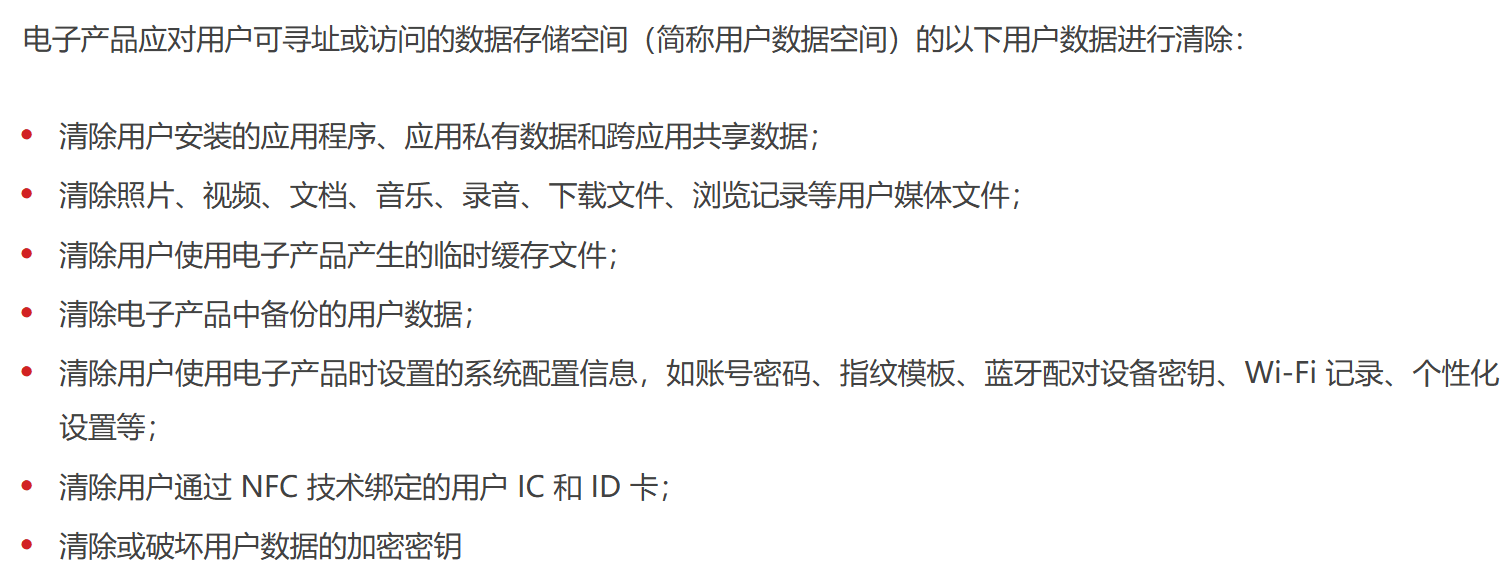

标准对需要清除的数据类型也做出了详尽规定,包括七大类别:用户安装的应用程序及其数据、各类媒体文件、临时缓存文件、设备备份数据、系统配置信息(如账号密码、指纹模板等)、NFC绑定的卡片信息以及数据加密密钥。这种全方位的清除要求,确保了设备中可能包含个人隐私的所有数据痕迹都能被彻底消除。

针对电子产品回收这一高风险环节,新标准制定了特别规范。回收经营者被要求必须确认用户数据已被有效清除,严禁转售或出境未做处理的设备。为加强监管,标准创新性地引入了"追溯码制度",用户可通过专属代码查询旧设备的清除处理状态,实现回收过程的可追溯和透明化。

这些措施直指当前二手电子设备市场的核心问题。据中国信息通信研究院统计,我国废旧手机数量巨大,但回收利用率不足40%,其中个人信息删除是否彻底是影响用户回收意愿的关键因素。新标准通过建立统一的技术规范和管理体系,有望提升行业整体信任度,促进电子产品的循环利用。

二手电子设备信息泄露带来的危害不容小觑。根据媒体报道,许多用户在出售旧手机后遭遇了各种形式的隐私侵犯和财产损失。例如,山东潍坊的郭女士在卖掉旧手机后,其亲友陆续接到以她名义发出的诈骗短信,内容准确地显示出对方的姓名和关系,差点导致亲友受骗。类似地,张寒在二手市场出售手机后,其通讯录中的朋友都收到了精准的诈骗信息,对方使用的称呼都是电话本中记录的名字。

更严重的是,泄露的信息可能被用于直接的经济犯罪。有报道显示,消费者在销售二手手机时,尽管恢复了出厂设置,但数据仍被恢复,其中绑定的银行卡和支付应用被窃取,导致一天之内多个账户的资金被迅速转走,损失高达十万多元。福建的王大妈也因儿子劝阻而避免了出售家中六部旧手机,因为其儿子的朋友在卖掉旧手机后,不仅本人接到精准推销电话,多位亲友也遭遇了类似的骚扰。

这些案例揭示了一个严峻的现实:简单的删除操作或恢复出厂设置远不足以保护设备中的隐私数据。维修行业人士透露,通过专业的数据恢复软件,被删除的通讯录、短信、照片、视频、聊天记录等都可以被恢复,且恢复率与手机系统和删除时间长短有关。

更令人担忧的是,二手手机市场存在一条灰色产业链,专门恢复手机信息并打包出售,每条信息售价仅0.1元,却可能给原机主带来巨大损失。

面对这一严峻形势,部分领先企业已开始采取行动。如换换回收平台采用了"国家级隐私清除技术",通过多层深度擦除机制确保数据不可恢复,在行业内树立了新的隐私保护标杆。

中国信息通信研究院也启动了《移动智能终端用户数据清除能力技术要求》等标准的编制工作,引导企业建立安全可靠的管理体系。

对于普通用户,专家建议在出售旧设备前采取多重防护措施:除了使用专业的文件粉碎软件外,还可先将手机格式化,再用无效信息反复填满存储空间多次覆盖,使原始数据难以恢复。同时,务必解除所有支付类应用的绑定,避免财务风险。选择正规回收渠道,如厂商官方的以旧换新服务,也能大幅降低隐私泄露风险。

国家发布新规!电子产品需内置一键信息清除功能,保护用户隐私。网信办此次出台的《电子产品信息清除技术要求》国家标准,从技术规范、管理要求和责任追溯等多个维度构建了全面的防护体系,有望从根本上改变二手电子设备市场乱象。

随着新标准后续的正式实施和行业合规水平的提升,我国电子产品循环利用产业将迎来更健康、更可持续的发展前景,用户的隐私安全也将得到更有力的保障。