电容的 “极性执念”:有极性与无极性,背后是两种完全不同的电路逻辑

在电子电路设计中,电容的选择往往决定了整个系统的稳定性和性能表现。工程师们对电容极性的"执念",本质上反映了两种截然不同的电路逻辑:一种是以电解电容为代表的极性电容体系,另一种是以陶瓷电容、薄膜电容为代表的无极性电容体系。这两种电容不仅在物理结构上存在根本差异,更在电路应用中形成了互补而又对立的哲学。

极性电容的典型代表是铝电解电容和钽电容。这类电容的内部结构决定了它们必须严格遵守极性规则——正极接高电位,负极接低电位。这种"单向导电"的特性源于其氧化膜介质的形成机制:铝电解电容通过阳极氧化工艺在铝箔表面生成Al₂O₃介质层,这个氧化过程具有不可逆性。一旦反向加压,介质层会被破坏产生氢气,导致电容鼓包甚至爆炸。某电源工程师在调试电路时曾记录:"将100μF/25V电解电容反向接入5V电路,30秒后电容温度升至85℃,1分钟后发生电解液喷溅。"这种"宁死不屈"的极性特性,使得电解电容在电源滤波、能量存储等场景中既是主力又存在潜在风险。

与极性电容的"刚烈"形成鲜明对比的是无极性电容的"包容"。多层陶瓷电容(MLCC)采用交替叠层的电极结构,每层陶瓷介质两侧的电极可以自由交换极性。这种对称设计使得MLCC在交流电路中如鱼得水,特别适合高频信号的耦合与去耦。某射频电路测试数据显示:当频率超过10MHz时,10μF电解电容的等效串联电阻(ESR)达到800mΩ,而同等容值的X7R型MLCC仅有20mΩ。这种差异解释了为什么手机主板上的去耦电容阵列几乎全是陶瓷电容——它们能同时处理各个方向的电流扰动。

从材料科学角度看,这种极性差异本质上是介质材料特性的外在表现。电解电容依赖液态或固态电解质的离子导电机制,其介电常数虽高(铝电解可达10⁵量级)但频响特性差。而钛酸钡基陶瓷电容通过铁电畴的取向极化实现储能,虽然温度稳定性较差,但能在纳秒级时间内响应电压变化。某半导体实验室的对比实验表明:在-55℃~125℃温度循环中,钽电容容量波动≤±15%,而NP0型陶瓷电容波动<±1%。这种材料特性决定了它们在电路中的分工——电解电容主攻低频大容量,陶瓷电容主导高频精密应用。

在电路拓扑结构中,极性要求常常引发设计哲学的碰撞。开关电源中的Buck电路就是个典型例子:输入滤波需要电解电容储能,而高频开关节点必须使用MLCC吸收尖峰。某500W电源模块的实测数据显示,仅用电解电容时开关噪声达200mVpp,混合使用电解与陶瓷电容后可降至50mVpp以下。这种"极性+无极性"的组合策略,本质上是对电子运动双重特性的妥协——既要容纳缓慢的电荷堆积,又要应对光速变化的电磁扰动。

可靠性工程视角下的极性管理更显精妙。汽车电子规范AEC-Q200明确要求:在可能发生极性反转的电路节点,必须使用无极性电容或串联两个电解电容构成"无极性组"。某车载摄像头模块的寿命测试表明:采用反向并联电解电容的方案在2000次冷启动后失效率达3%,而改用聚合物铝电解电容后降为0.1%。这种设计进化揭示了现代电子系统对电容极性的态度:不是消除极性差异,而是通过材料创新和拓扑设计来驯服极性。

高频数字电路的发展正在重塑电容的极性观念。随着处理器供电电压降至0.8V,传统电解电容的极性优势逐渐弱化。Intel的VR13电源规范显示:12相供电电路中MLCC占比已提升至85%,仅保留少量聚合物电解电容应对低频波动。这种转变背后是半导体工艺与电容技术的协同进化——当芯片工作频率突破5GHz,只有无极性电容才能跟上纳秒级的电流需求变化。

在极端环境应用中,极性选择更关乎生死。航天器电源系统必须考虑宇宙射线引发的单粒子翻转效应,可能导致电容极性意外反转。某卫星用电源模块采用钽电容与陶瓷电容的混合设计,通过冗余架构确保即使单个电容失效也不会引发连锁反应。这种设计哲学将极性差异从技术问题升华为系统可靠性工程的艺术。

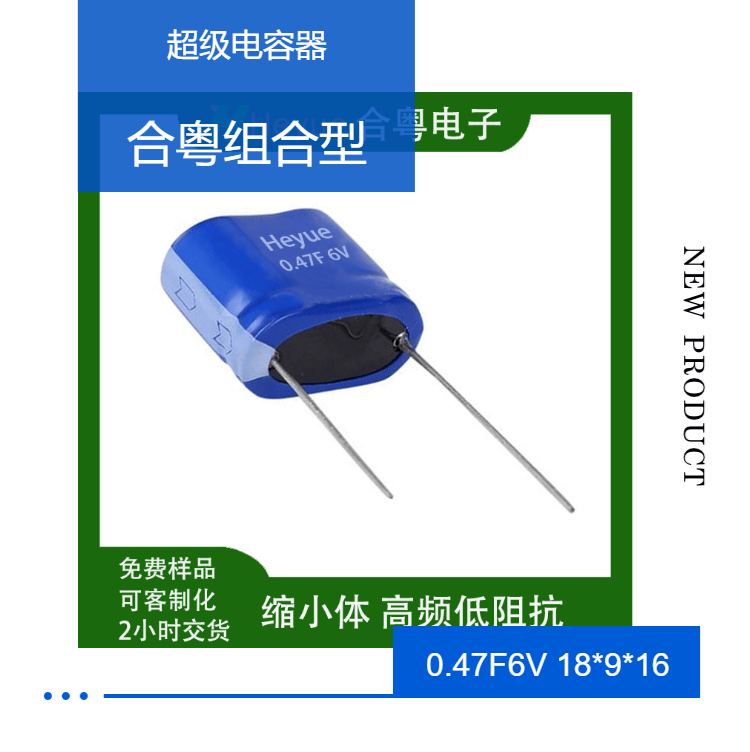

未来,随着固态电池技术和超电容的发展,传统极性界限可能被进一步打破。日本村田已研发出基于导电聚合物的"准无极性"电解电容,其反向耐压达到正向的70%。这种融合两种特性的新型元件,或许预示着电容技术将进入"后极性时代"。但无论如何进化,对电子运动本质的理解与尊重,始终是电路设计的核心逻辑。