原创 科学家创制磁性纳米螺旋实现室温下电子自旋控制

韩国研究人员成功制备出可在室温下控制电子自旋的磁性纳米螺旋结构。自旋电子学通过利用电子内禀角动量(自旋)而不仅是电荷属性来探索信息处理新形式。通过操控自旋,研究者致力于开发运行速度更快、能耗更低的数据存储与逻辑器件。该领域长期面临的核心挑战在于如何创制能够精确可靠设定电子自旋方向的材料。

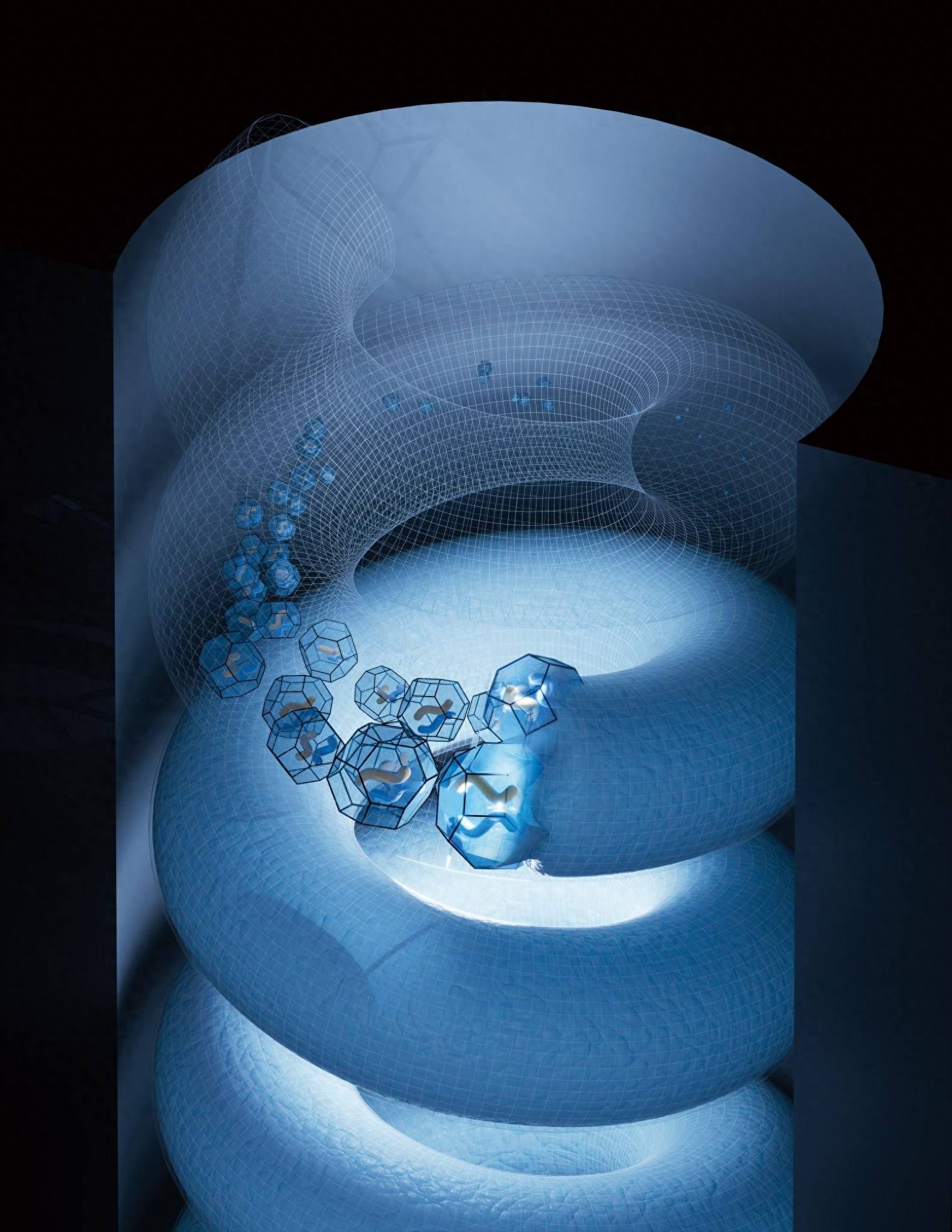

在自旋纳米技术领域取得重要突破的这项研究中,由高丽大学Young Keun Kim教授与首尔国立大学Ki Tae Nam教授领衔的团队成功制备出可控制电子自旋的磁性纳米螺旋。该技术利用手性磁性材料在室温下实现自旋调控,研究成果已发表于《科学》期刊。

"这些纳米螺旋仅通过其几何结构与磁性就实现了超过80%的自旋极化率,"论文共同通讯作者、高丽大学Young Keun Kim教授强调,"这是结构手性与本征铁磁性的罕见结合,无需复杂磁路或低温设备即可在室温下实现自旋过滤,为通过结构设计调控电子行为提供了新范式。"

纳米尺度手性工程

研究团队通过电化学控制金属结晶过程,成功制备出具有左旋与右旋特性的手性磁性纳米螺旋。关键创新在于引入微量手性有机分子(如辛可宁或辛可尼丁),这些分子引导形成了具有精确确定手性的螺旋结构 —— 这在无机体系中极为罕见。

团队通过实验证明:当纳米螺旋呈现右旋特性时,会优先允许某一方向的自旋通过,而相反方向的自旋则被阻挡。这标志着首例可实现电子自旋控制的三维无机螺旋纳米结构的发现。

"手性在有机分子中已被充分认知,结构的手性方向往往决定其生物或化学功能,"共同通讯作者、首尔国立大学Ki Tae Nam教授指出,"但在金属和无机材料合成过程中控制手性极具挑战,特别是在纳米尺度。通过添加手性分子就能编程无机螺旋方向,这是材料化学领域的重大突破。"

自旋控制的测量与应用

为确认纳米螺旋的手性,研究人员开发了基于电动势的手性评估方法,测量了螺旋结构在旋转磁场下产生的电动势。左旋与右旋螺旋产生相反的电动势信号,该方法甚至可用于与光相互作用较弱材料的手性定量验证。

研究还发现该磁性材料通过其本征磁化(自旋排列)特性,可在室温下实现长距离自旋传输。这种由强交换能维持的效应不受手性轴与自旋注入方向夹角的影响,在同等尺度的非磁性纳米螺旋中未见该现象。这标志着首次在相对宏观的手性体中测量到不对称自旋传输。团队还演示了具有手性依赖传导信号的固态器件,为自旋电子学实际应用铺平道路。

Kim教授展望道:"我们相信这一体系将成为手性自旋电子学和手性磁性纳米结构构建的平台。"该研究实现了几何结构、磁性与自旋传输的深度融合,且全部采用可扩展的无机材料制备。这种多功能电化学方法不仅能控制手性方向(左/右旋),甚至可调控螺旋链数量(双链/多链),预计将为新兴应用领域做出重要贡献。

如果朋友们喜欢,敬请关注“知新了了”!