原创 为什么所有的电子都一模一样?

在我们的物理学中,电子被认为是全同粒子(identical particles),什么意思呢?简单讲就是,对于所有的电子来讲,无论其来源如何,它们都具有一模一样的内禀属性(如静质量、电荷、自旋、磁矩等)。

比如说你有两个电子,如果你让它们互相接近,进而使其波函数发生重叠,那么它们就会成为没有个体身份的同一种存在,在这种情况下,你就无法单独指认其中的某一个电子,而只能将其视为一个整体,只能说“这里有两个电子”。

实际上,在过去的一百多年时间里,物理学家用尽了各种方法,把测量精度推向了极致,试图在实验中找出电子之间的哪怕一丝一毫的不同。结果呢?一无所获。物理学家发现,无论电子来自哪里、何时产生,它们的内禀属性都是一模一样的。

另一方面来讲,即使从理论上来讲,电子也应该是全同粒子,因为如果不是这样的话,我们熟悉的世界将不复存在。

举个例子,相信大家都听说过泡利不相容原理,其内容简单来讲就是,对于同种类型的“费米子”来讲,它们不愿意其他的小伙伴与自己占据相同的量子态。

简单来讲,所谓“费米子”就是构成物质的粒子,所以电子当然属于“费米子”,它们会遵循泡利不相容原理。

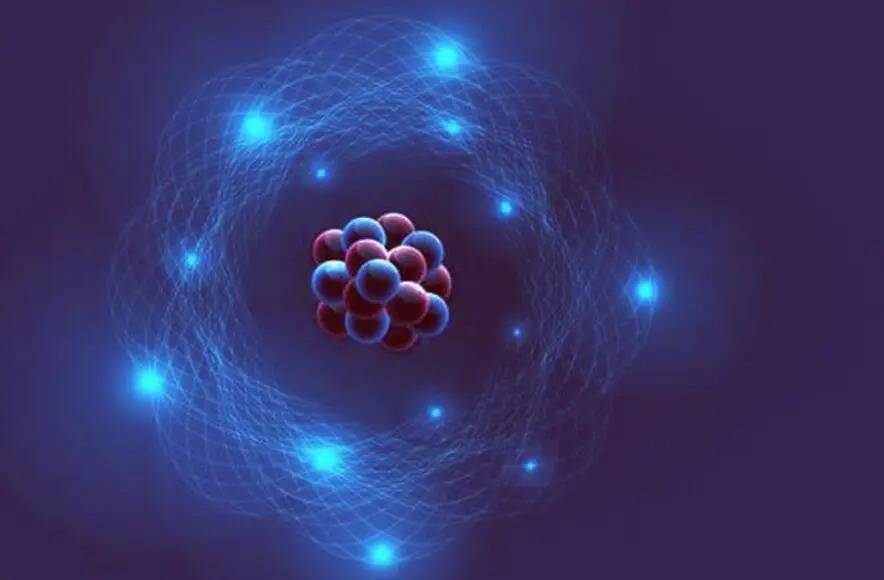

而根据能量最低原理,宇宙万物都会自发地倾向于能量最低状态,所以原子中的电子都会自发地向能量最低的轨道跃迁,但由于泡利不相容原理的限制,它们并不能全都挤在能量最低的轨道上,而是会从能量最低的轨道开始,一个一个地填满。

比如说第一个轨道(1s轨道)最多只能容纳两个自旋相反的电子,填满了就得去能量更高一点的第二个轨道(2s, 2p轨道),第二个轨道填满了,就得去第三个……

就这样,电子们被迫占据了不同的能层和轨道,形成了我们熟悉的原子电子层结构,而正是这种结构,决定各种元素的化学性质。

然而这样的情况有一个重要前提就是,所有的电子都是全同粒子。因为如果电子彼此略有不同,那么泡利不相容原理也就失效了,在这种情况下,原子电子层结构就会变得混乱不堪,化学周期律也会消失,我们熟悉的世界也将不复存在。

那么,为什么所有的电子都一模一样呢?这个问题可以通过量子场论来进行合理的解释。

简而言之,量子场论建立基于经典场论,狭义相对论和量子力学,是粒子物理标准模型的数学基础和理论框架,该理论认为,场是比粒子更基本的物质状态,任何粒子都是场的量子激发,每一种粒子都有自己相应的场,这些场充满了整个宇宙。

在量子场论中,电子对应的就是“电子场”,这个“电子场”可视为充斥着整个宇宙的一个量子场,无论在哪个地方,其性质完全相同,由于每个电子都是这个场的量子激发,因此它们能量、电荷、自旋、磁矩等内禀属性就都是一模一样的。

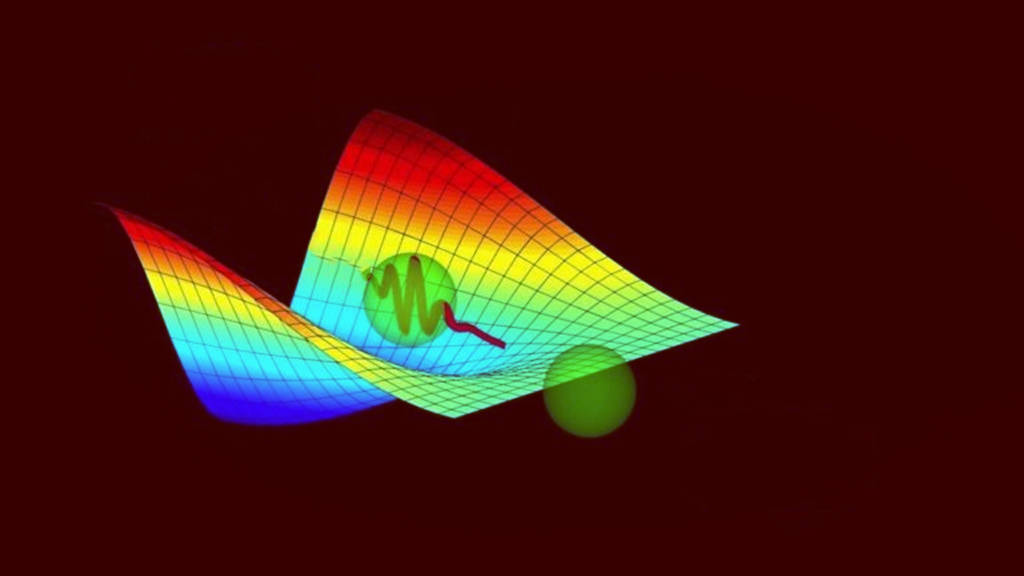

当然了,其他的解释也有,比如说单电子宇宙论认为,宇宙中可能只有一个电子,这个电子在时空中不断穿梭、折返,它沿时间正方向运动时表现为电子,沿时间反方向运动时则表现为正电子(电子的反粒子),由于这个电子的世界线在宇宙时空中交错无数次,我们才会在不同的时空节点看到大量的电子。

又比如说虚拟宇宙论认为,我们所在的宇宙,可能是由计算机程序模拟出来的,在这种情况下,程序就可能会定义一个“电子类”,并为这个类设定好一套标准属性,如此一来,需要多少个电子,就可以实例化多少个电子,由于所有电子的底层代码都是完全相同的,它们自然也就一模一样了。

不过由于这些解释都有点玄乎,因此并没有获得普遍认可。总体来说,基于量子场论的解释目前最被科学界接受,因为它能在已知理论框架中自洽地说明电子的全同性。但话说回来,这也只是我们当下的理解,或许宇宙中仍藏着更深的秘密。