原创 “手机芯片”干起了“汽车活”:一场关于汽车灵魂的豪赌?

“汽车不是快消品,我们绝不拿用户练手!”,这番被业界视为“安全宣言”的发言,直指当前新能源汽车领域关于芯片选型的核心争议。

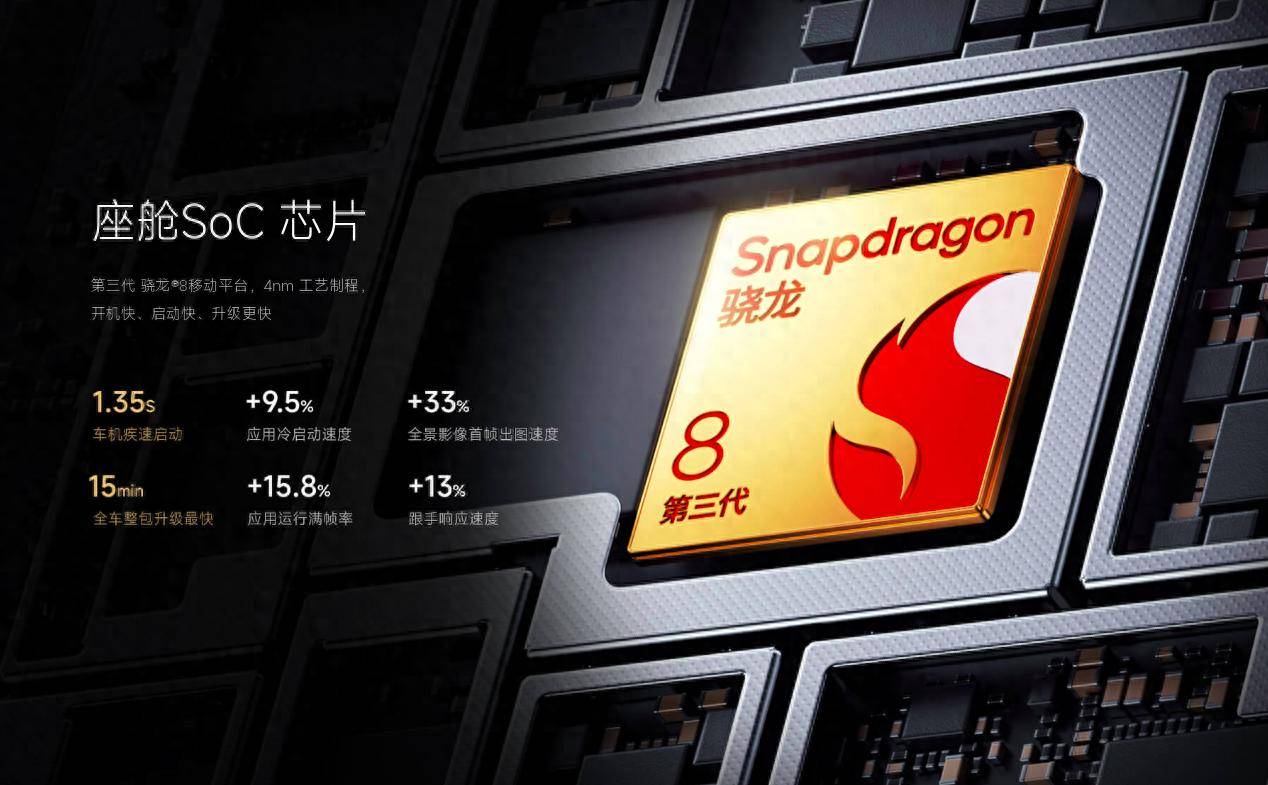

就在不久前,小米YU7因搭载消费级的高通骁龙8 Gen3芯片而非行业普遍采用的车规级芯片,被推上风口浪尖。而这并非个例,特斯拉等车企早已在部分车型上使用非车规芯片。当汽车从机械产品逐渐演变为智能终端,芯片选型的边界也在重塑。

1、车规级芯片的“高门槛”

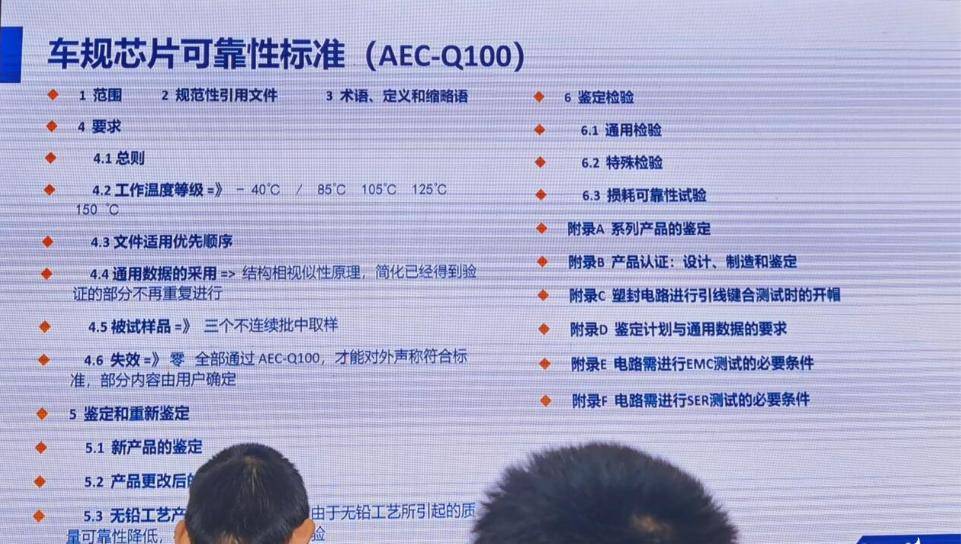

车规级芯片并非简单的性能标准,而是一套涵盖温度、寿命、可靠性的系统性工程。根据行业共识,车规级芯片需要通过一系列严格认证。

温度是首道生死线。车规芯片需在-40℃到150℃范围内稳定运行,而消费级芯片的设计范围通常仅为0℃到70℃。这一差异直接关系到芯片在极端环境下的可靠性。

缺陷率的要求更是天壤之别。消费级芯片允许缺陷率高达500PPM(百万分之五百),而车规级芯片要求低于1PPM,相差五百倍之多。

在寿命方面,消费级芯片的设计寿命一般为3-5年,而车规级芯片则需要匹配汽车10-15年的使用周期。这意味着当车辆进入生命周期后半程时,非车规芯片可能面临停产和失效的风险。

2、非车规芯片上车的现实驱动力

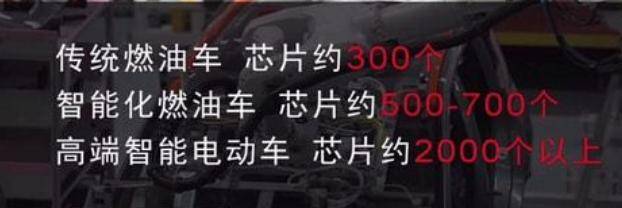

面对严苛的标准,为何部分车企仍选择“冒险”?成本是首要因素。车规级芯片价格通常较消费级芯片高出20%。对于一辆需要1600颗芯片的电动汽车而言,这一差价不容忽视。

芯片短缺的后续影响仍未完全消散。过去数年间,汽车制造商不得不加价争夺车规级芯片订单,促使部分车企寻求替代方案。

更为关键的是,智能汽车对算力的渴求已超越当前车规芯片的发展速度。以智能座舱为例,驾乘者对高清显示和操作体验的要求与手机相似,而消费级芯片在性能上往往领先车规芯片1-2代。不过,如果按照传统汽车行业的开发速度,新芯片很难快速上车。

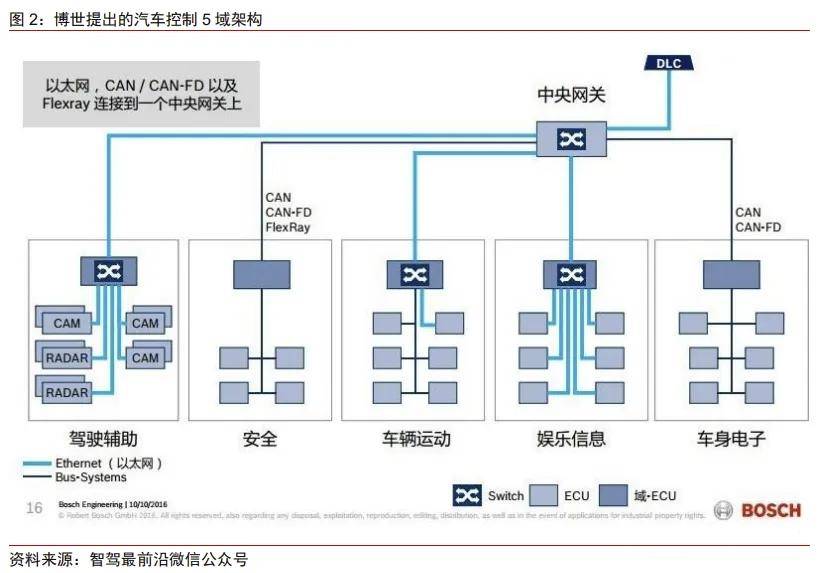

3、安全域与非安全域的分野

事实上,并非汽车所有部位都对芯片有同等要求。国家法规明确要求,在涉及车辆安全和核心功能的关键系统中,必须使用符合车规级标准的芯片。

譬如,在安全关键域,如气囊、防抱死刹车、电子助力转向等系统,车规芯片是不可妥协的标配。这些系统要求最高的ASIL-D级安全等级,需要纳秒级响应确定性,且故障容忍率极低。

但对于智能座舱等信息娱乐系统,通常仅需ASIL-A/B级认证,工作环境也相对温和。这也为非车规芯片提供了可能性空间。

4、创新与风险的平衡之道

但是,历史教训时刻提醒着风险的真实存在。2018款特斯拉Model S因采用英伟达Tegra 3消费级芯片,导致MCU故障率随使用年限飙升,最终不得不大规模召回。

那么,如何平衡创新与风险?分域隔离成为行业过渡方案。头部企业开始采用域控制器架构,物理隔离不同安全等级的系统。

同时,系统级冗余设计也成为关键。即使单个芯片不满足车规要求,通过整个系统的冗余设计,仍可保障功能安全。质量是车企的生命,没有一家车企会冒这个险。关键在于车企是否对非车规芯片的应用场景有清晰界定,并采取了相应的补偿措施。

写在最后

技术总在不断弥合差距。如今消费电子芯片的质量已远超十年前,“消费级”和“车规级”的鸿沟正在慢慢填平。但无论如何演进,敬畏生命始终是不可逾越的底线,也是汽车工业百年积淀的核心价值。对此,你怎么看?对于采用消费级芯片的车企和品牌,你能接受吗?欢迎在下方评论区留言,分享你的看法。