原创 黄仁勋急了,喊话特朗普:中国不要我们芯片了,失去了最大市场!必须让他们继续依赖

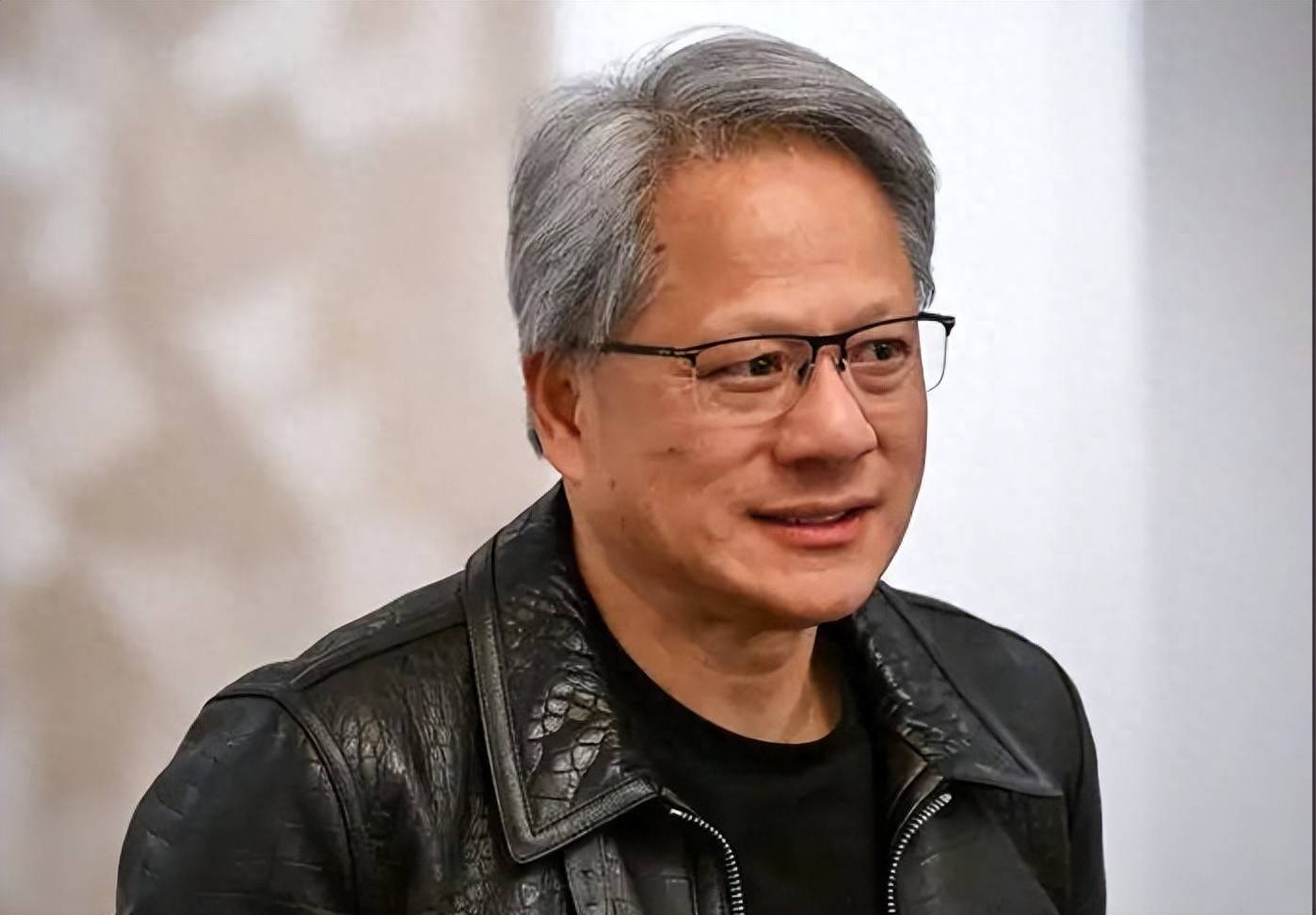

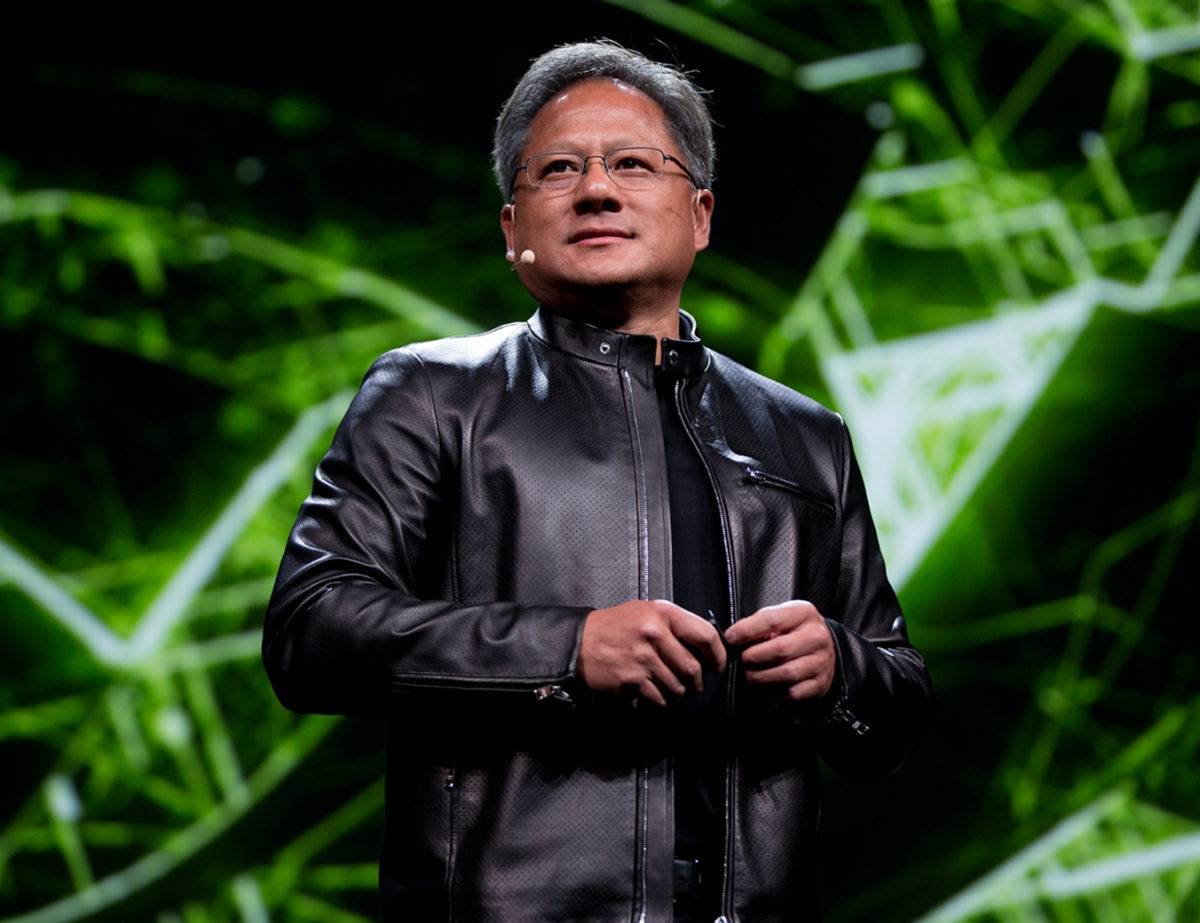

英伟达CEO黄仁勋最近的一番言论引发了广泛关注,他在华盛顿的一次开发者大会上坦言:“中国已经不再需要美国芯片了。”这句话乍一听有些无奈,却折射出更深层次的忧虑与混乱。黄仁勋的这番表态,不仅是对公司未来的担忧,同时也是对美国科技政策走向的深切反思。

让我们回顾一下英伟达在中国的辉煌历史。过去十年里,英伟达几乎垄断了中国市场,AI芯片的市场份额曾高达95%。它的GPU不仅在游戏行业风光无限,更在科学计算和深度学习等领域大放异彩。然而,随着时间的推移,这一切都发生了剧变,如今英伟达在中国市场的份额已降至几乎为零。黄仁勋对此感到无奈,但更令人深思的是,这一现象背后的全球科技格局正在经历重构。

美国政府的技术封锁政策,原本旨在削弱中国在高端芯片领域的竞争力,但随着封锁的升级,预期的效果并未如愿。相反,黄仁勋清楚地指出,限制对华出口不仅没有遏制住中国的发展,反而助长了中国芯片企业的崛起。华为、寒武纪等国内企业正在迅速加大研发力度,力求实现国产替代。资本市场也在密切关注这一变化,为这些本土企业注入资金,仿佛为中国的芯片行业开了一道“绿色通道”。

黄仁勋所感受到的焦虑,其实是整个美国科技产业面临的严峻现实。美国希望通过封锁手段保持其在AI领域的领先地位,但这种策略却在无形中加速了中国弯道超车的进程。正如他所提到的,中国不仅拥有强大的技术实力和制造能力,还在不断积累和培养人才。在限制政策下,中国迅速找到了解决方案,构建起新的算力基础设施,形成了自己的AI生态。这让黄仁勋不得不承认,封锁恐怕会将美国推向孤立的边缘。

更值得关注的是,黄仁勋在多个场合提到“全球50%的AI研究者是华人”的事实。这不仅揭示出当前全球科技人才分布的复杂性,亦是对美国科技政策的深刻反思。限制技术交流的后果,除了直接导致市场的流失,或许还将使美国在未来的人才争夺战中处于劣势。毕竟,科技创新的本质在于持续的知识传承和经验反馈,如果缺乏开放的环境,即使再优秀的技术也无法存活下来。

与此同时,黄仁勋对特朗普的呼唤也颇具意味,他并非针对个人,而是在为美国的整体科技政策发声。他知道,要想在全球范围内保持领先,依赖于技术的优越性是不够的,更需要时代赋予的与包容。正是这种战略眼光,令他看到了当下两国发展路径的不同:美国以资本为导向,通过不断投放计算资源来扩展AI应用;而中国则显现出依靠产业链整合与创新,加速推进的新动能。

在这场关于科技未来的较量中,无疑有着太多的不确定性与悬念。我们不能否认,美国在科技创新方面的底蕴与实力,特别是在基础研究和顶尖人才的聚集上。不过,竞争的规则正在发生变化,中国正在逐步展现出其作为技术强国的潜力。谁胜谁负,或许并不是单一的游戏规则可以决定的,市场的选择才是最终的评判。

黄仁勋的一系列言论,无疑是一种预警:美国科技政策应该重新思考与审视。单纯通过封锁手段铲除对手,最终可能失去的不仅是市场份额,更是对自身技术生态的掌控与未来发展的主动权。他的信号或许对于政策制定者来说,应该是一次冷静而深具警惕性的提醒。

未来,全球科技竞争必然会加剧,而国家间的合作与竞争从未如此紧密这个充满变革的时代,保持开放、灵与适应新变化,才是每一个国家在道路上能否继续前行的重要考量。黄仁勋的焦虑与呐喊,也许正是这个时代对科技领导者的终极命题:如何在竞争与合作中找到平衡,在创新与封锁的交锋中寻求共赢。