原创 3D打印超导体以50特斯拉强度破纪录,性能达前所未有高度

单步3D打印技术创造出强度达40-50特斯拉的破纪录超导体。

康奈尔大学研究人员开发出一种单步3D打印方法,可制备出具有前所未有性能的超导体。该技术简化了制造流程,有望推动从核磁共振成像磁体到量子设备等多领域技术发展。

这项突破基于材料科学与工程系斯宾塞·T·奥林教授乌尔里希·维斯纳近十年的研究积累。其团队于2016年首次证实软材料可引导超导体形成,至2021年已实现与传统方法相当的性能。

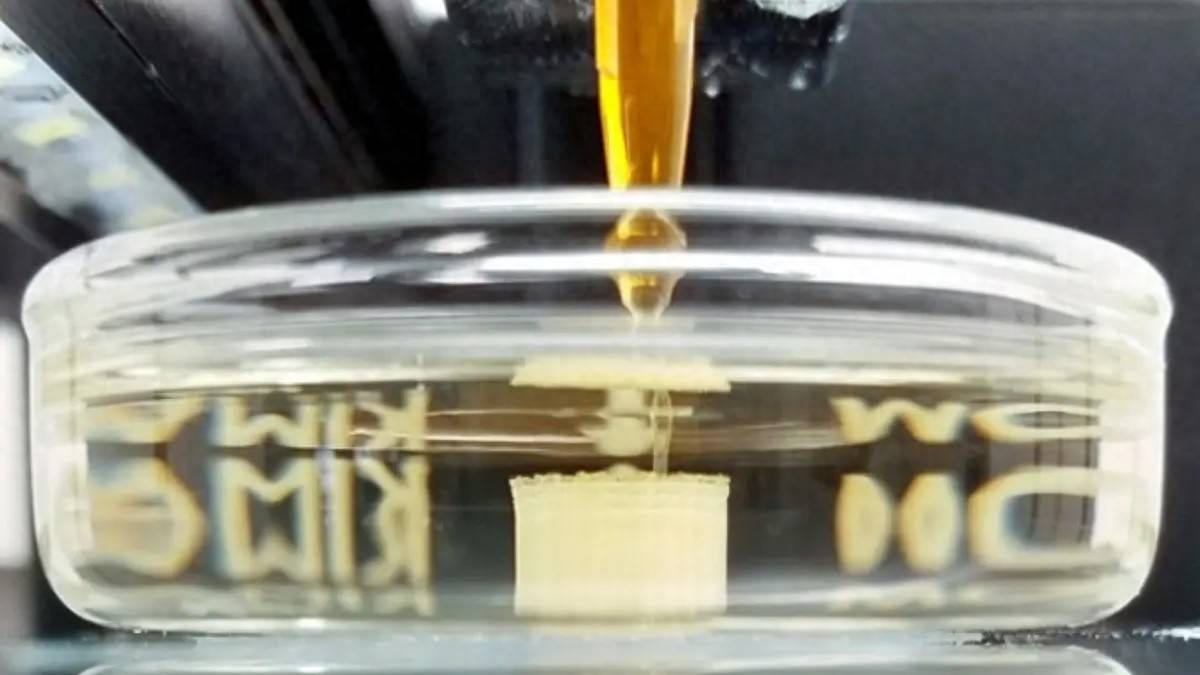

最新研究则跨越了此里程碑 —— 通过采用由共聚物和无机纳米粒子制成的墨水,在3D打印过程中实现自组装,再经热处理将打印结构转化为多孔晶体超导体。这种"一锅法"工艺规避了传统方法中常见的多个独立步骤(如单独合成、粉末处理、粘结剂添加及多次加热)。

康奈尔大学的技术创造了三尺度结构的超导体:晶格中的原子排列、嵌段共聚物组装形成的介观结构、以及线圈与螺旋等宏观3D打印形状。"这是长期努力的成果,"同时任职于设计技术系的维斯纳表示,"研究不仅证明了复杂结构的可打印性,介观限域效应更赋予了材料前所未有的特性。"

破纪录性能

氮化铌打印样品展现出卓越性能:纳米结构多孔性将其上临界磁场提升至40-50特斯拉,成为该化合物迄今报道的最高限域诱导值。这一特性对医学成像等领域的超导磁体至关重要。维斯纳解释道:"我们将超导特性与材料合成中的高分子设计参数相关联,由此可精准推算实现特定超导性能所需的聚合物摩尔质量。"

研究生在此研究中发挥关键作用:于飞(音译)开发并测试了打印墨水,帕克斯顿·塞特福德则攻克了超小嵌段共聚物的化学难题。布鲁斯·范多佛、索尔·格鲁纳和朱莉娅·汤姆-莱维等教授也在材料科学与物理领域提供了重要支持。

量子材料未来方向

研究团队计划将该方法拓展至氮化钛等其他超导化合物,并探索传统工艺难以实现的复杂3D几何结构。多孔架构为复合超导体提供了创纪录的表面积,这一特性对量子材料研究和下一代器件开发具有重要价值。

"作为新研究方向,我坚信这将使创造具有新颖特性的超导体变得越来越容易,"维斯纳说道。他特别称赞了康奈尔大学融合化学、物理与材料科学的协作环境:"本研究充分证明了软物质方法在量子材料领域的巨大潜力。"

此项研究获得美国国家科学基金会和康奈尔大学材料研究科学与工程中心支持,部分工作在空军研究实验室资助下于康奈尔高能同步辐射源完成。

研究成果已发表于《自然·通讯》期刊。

如果朋友们喜欢,敬请关注“知新了了”!