原创 中荷安世半导体之争持续,荷兰强抢总部 + 断供晶圆,中国出口管制后豁免,全球车企成冤大头

一场围绕车规级芯片的跨国博弈正让全球汽车产业陷入前所未有的焦虑。2025年9月30日,荷兰政府上演了一场被业界称为“法律闪电战”的强制接管——以冷战时期制定的《商品供应法》为依据,冻结安世半导体全球资产,剥夺中资股东98.23%股权。这场看似突然的争夺战,实则揭开了全球半导体产业链重构的深层序幕。

荷兰政府的突击行动充满戏剧性。在法院裁决支持下,荷兰不仅暂停了闻泰科技创始人张学政的董事职务,更任命拥有“决定性投票权”的独立董事,将中国企业耗时六年培育的产业成果强行纳入第三方托管。更令人诧异的是,接管方在10月26日突然切断对安世中国工厂的晶圆供应,试图通过断供迫使中方屈服。这种手段让人联想到海盗式的掠夺,只不过这次披上了法律外衣。

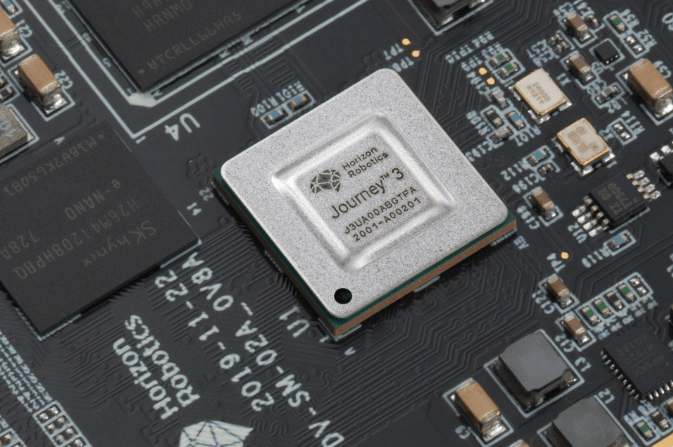

中国商务部的反制措施堪称精准打击。面对荷兰的步步紧逼,中方并未采取对抗性升级,而是巧妙运用供应链杠杆实施反制。对安世中国成品芯片的出口管制直接命中要害——毕竟安世半导体占据全球车规级功率半导体近40%市场份额,大众、宝马、特斯拉等车企的生产线都依赖其供货。《中国选择在实施管制后迅速推出豁免机制,既展现了维护全球产业链稳定的负责任态度,又将压力传导至欧洲汽车产业》 这种张弛有度的策略,与荷兰蛮横的行政干预形成鲜明对比。

全球汽车产业意外成为最大冤大头。当芯片断供通知单送达各大车企时,管理层的沉默震耳欲聋。日产墨西哥工厂率先停产,每条生产线每日损失高达百万欧元;欧洲汽车制造商协会紧急预警装配线可能全面停摆;日本车企更是直接宣布减产计划。《这些跨国车企突然发现,自己的命运竟被政治博弈绑架》 更讽刺的是,车规级芯片认证周期长达6-12个月,即便找到替代供应商也难解燃眉之急。荷兰政府显然低估了其行动对全球经济的连锁反应。

这场冲突暴露了西方对中国半导体产业的严重误判。荷兰智库可能以为切断晶圆供应就能扼住安世中国的命脉,却忽略了中国在成熟制程芯片领域的完整产业链。《数据显示中国占据全球晶圆产能半壁江山,安世中国早已与中芯国际、华宏半导体等国内企业建立备选方案》 更关键的是,安世中国迅速切换至独立运营模式:销售强制采用人民币结算,自主发放工资,供应链重组有序推进。这种应对能力,正是中国半导体产业多年韬光养晦积累的底气。

美国在这场博弈中的角色值得玩味。从时间线看,美国在9月29日对安世半导体实施制裁,荷兰政府在30日立即跟进,这种默契配合显然不是巧合。《有迹象表明美国曾向荷兰施压,警告如不采取行动将实施更严格出口限制》 这种操作模式与阿斯麦光刻机出口限制如出一辙,暴露出美国正通过代理人战争模式维持技术霸权。可惜荷兰似乎没意识到,自己正在重演当年光伏产业“为人作嫁”的悲剧。

功率半导体领域的实力对比正在悄然改变。当荷兰还沉浸在抢夺设计专利的喜悦中时,中国本土企业已在快速填补空白。士兰微的8英寸SiC生产线即将投产,比亚迪半导体等企业已形成替代能力。《大众汽车与士兰微签订2026年供货协议,宝马将中国产SiC模块验证周期压缩至6个月》 这些动向表明,欧洲车企正在用脚投票,全球供应链多元化进程加速推进。

安世中国的应对策略堪称教科书级别的商业自救。宣布独立运营、启用备用供应链、亮出充足库存——这套组合拳与当年华为遭遇制裁后的突围路径高度相似。《闻泰科技在三季报中明确表示,尽管控制权受限但经济收益权未受影响》 这种底气来源于中国半导体产业近年来35%的本土化率提升,更源于对全球最大新能源汽车市场的掌控力。

这场半导体之争的本质是全球化进程中的权力再分配。荷兰政府幻想通过行政手段夺取产业链主导权,却忘了现代制造业早已是你中有我的命运共同体。《当东莞工厂的封装测试产能成为全球车企的生命线时,单纯抢夺股权证书已失去意义》 中国商务部那句“荷方应承担全部责任”的表态,既是对单边主义的正面回击,也是对多边贸易体系的坚定维护。

目前博弈已进入微妙阶段。荷兰面临国家信誉透支风险,阿斯麦等本土企业萌生去意;欧洲车企加速供应链去风险化;中国半导体自主化进程意外提速。《这场冲突最终可能成为半导体产业格局重塑的催化剂》 历史经验表明,任何试图通过政治手段扭曲市场规律的行为,终将反噬操弄者自身。对于荷兰政府来说,现在放下傲慢回归谈判桌,或许还能为欧洲汽车产业保住最后的体面。