原创 安世大劫案迎来终结?荷兰请求来华磋商安世半导体,中方回应:别只停留在口头上

自去年九月底荷兰政府以“国家安全”为由冻结安世半导体资产以来,中荷关系陷入了紧张的僵局,而这一切在10月8日出现了转机。

荷兰政府强行接管安世半导体,不仅是对中企的一次突袭,更是背后美国推动的“科技脱钩”战略的直接体现。美方不断施加压力,让一些国家成为其打手,但这场游戏的结果却是伤敌一千,自损八百。

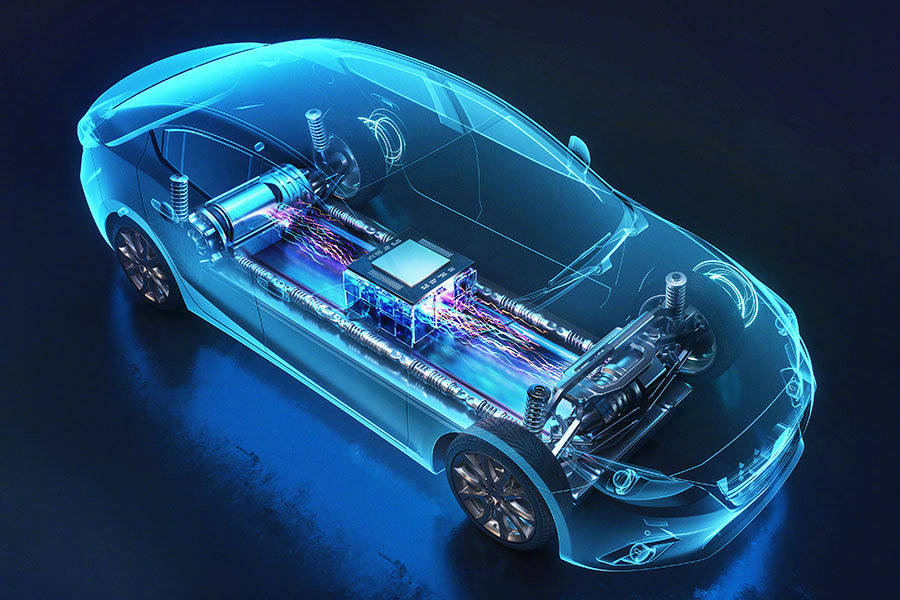

安世半导体在全球汽车产业的影响力不容小觑。作为一家集成电路设计公司,安世为多家知名汽车制造商提供关键部件。而荷兰政府的这一强硬举动,无疑是在不给予任何过渡期的情况下,猛击了整个汽车供应链。从某种程度上说,荷兰此举不但给中国企业带来损失,也让欧洲其他依赖安世产品的企业面临巨大的风险。

中国商务部的最新表态无疑是向外界传达了一个信号:在保护自身利益立场坚定的同时,我们也愿意通过对话解决问题。这一姿态不仅有助于缓解当前的紧张局势,还显示出中国在全球半导体市场中的坚韧与自信。自此,荷兰希望恢复与中国的正常往来,也表明他们意识到,孤立中方所带来的代价远超所获得的利益。

荷兰并不能仅靠口头承诺来安抚中国。正如中国商务部发言人所言:“荷方表态不能只停留在口头上,需尽快实质性提出建设性方案。” 这句话折射出中方对于荷方未来行动的期待与警惕——在历史经验中,任何形式的不诚恳都只会导致更大的裂痕,最终受益的只会是少数国际投机者。

纵观此次事件,我们可以看到中国在全球半导体市场中的底气。数据显示,中国的芯片进口额2024年超过4000亿美元,占全球市场的三分之一。这意味着,如果荷兰继续采取强硬立场,中国完全可以通过调整采购策略,对其经济造成实质性打击。

同时,中国在封装测试环节占据全球市场的半壁江山,这使得荷兰在控制安世半导体后,依旧无法撼动中国的产业链优势。荷兰虽然拥有先进的光刻机技术,但没有中国的封装能力,许多芯片根本无法量产。因此,荷兰政府的行为不仅伤害了中国企业,也在潜移默化中削弱了自身的国际信誉。

随着时间的推移,荷兰已经意识到这种近乎明抢的方式无法继续下去。全球化让各国经济高度依存,庞大的供需链条一旦断裂,必然影响本国经济。这种相互依赖关系迫使荷兰不得不重新思考自己的外交政策,寻求与中国的重新合作。毕竟,得罪谁都好,得罪了最大客户可就真是自掘坟墓。

此时的荷兰政府正在窘迫中寻求和解,而中方则需要一份明确的行动清单,以确保双方的利益得到保障。安世半导体的未来不仅关乎荷兰的经济前途,也关系到整个欧洲乃至全球汽车产业的稳定。

当然,在对话与商谈的背后,依然有各国利益的博弈。美国的科技脱钩政策让更多的国家开始站队,而荷兰在此背景下也许并不是唯一的“傀儡”。我们有理由相信,越是复杂的国际关系,越要坚持对话寻求共识,才能化解矛盾。否则,一旦采取极端手段,最终面临的将是无尽的责任与后果。

这场围绕安世半导体的博弈绝非结束,而是一个新的开始。在未来的日子里,各国在国际市场上如何平衡自身利益与全球供应链的关系,将考验着各国的智慧与决策能力。在这个瞬息万变的国际环境里,谁能保持冷静、理智,谁就能在这场博弈中立于不败之地。

安世半导体事件犹如一面镜子,照出了当今国际经济形势的复杂与微妙。荷兰的选择不仅关乎其自身的经济利益,更影响着全球产业链的未来走向。在这个过程中,中国也必须清醒认识到,依赖与独立并非绝对的对立,而是相辅相成的辩证关系。只有在保护自身核心利益的基础上,才能更好地参与到国际合作中,迎接未来的新挑战。