这一次舆论,不是简单的“车规级芯片”与“消费级芯片”之争!

“有的车企认为消费级的芯片算力更强,安全也有保障,为什么奥迪品牌不用呢?因为与车规级芯片工作环境、使用寿命和安全余量都不相同,对车规级芯片都有更高的要求。”

“车绝不是快消品,我们始终把保障用户安全放在第一位,在涉及乘客安全方面,我们绝不轻易采用未经充分验证的技术,我们绝不拿用户练手。”

一汽奥迪高管的几句话,直接将“车规级标准”与“消费级芯片”的争议带到了台面上。合资品牌高管转发到朋友圈,并附言“车企总算有敢说真话的,能不能听进去就看各位X粉了……”更是暗讽意味明显。

不管这是否意味着合资车企开始反击中国自主,但一汽奥迪高管李凤刚的科普都为汽车消费者们撕开了一个“信息差”缺口。当“消费级芯片”的“信息差”被打破,一场关于“车规级标准”与“消费级芯片”的博弈就此拉开帷幕。而对于汽车消费者来说,这场博弈谁输谁赢并不重要,重要的是,谁能真正为用户真正建立起安全的护城河。

三组数据打破“信息差”

“车规级”与“消费级”的差异一直以来都有所争议,只不过,YU7的座舱芯片用了消费级的高通 8 Gen 3之后,因为小米汽车本身的流量问题,再次把这一争议推上了风口浪尖。汽车消费者们不明真相,各路专家观点又各不相同,很显然,这其中必然存在着某些“信息差”。

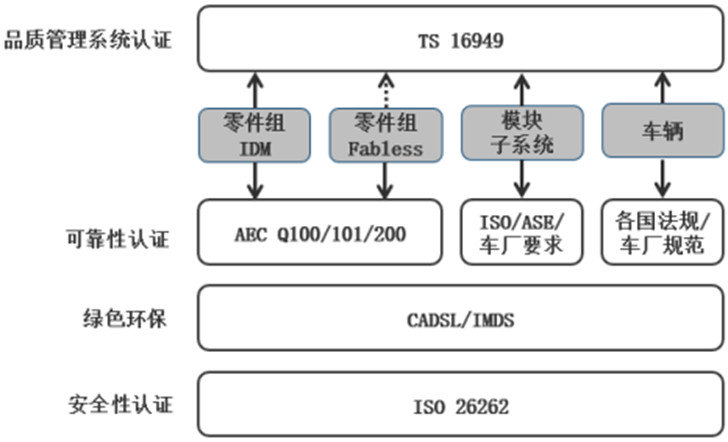

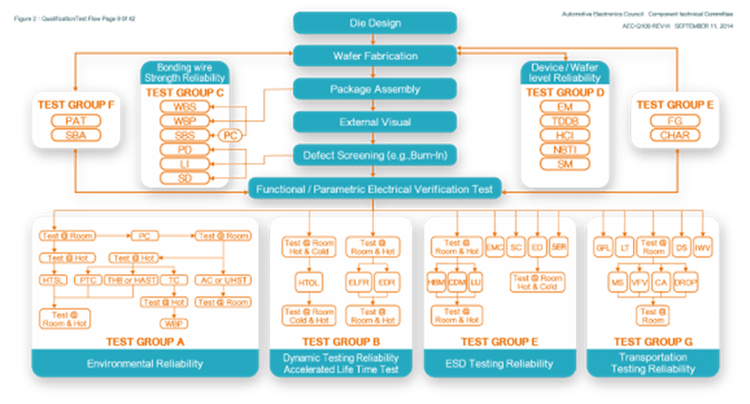

同济大学汽车学院教授朱西产在接受某媒体采访的时候表示:一辆汽车约1000多张芯片,芯片所在的部件功能不同,对于影响人身财产的功能安全的部件,所用芯片肯定要做AEC-Q100和ISO26262功能安全认证,这就是我们说的“车规级芯片”。但对于不涉及功能安全的部件,所用的芯片只需要AEC-Q100耐环境能力测试和寿命测试就够了。

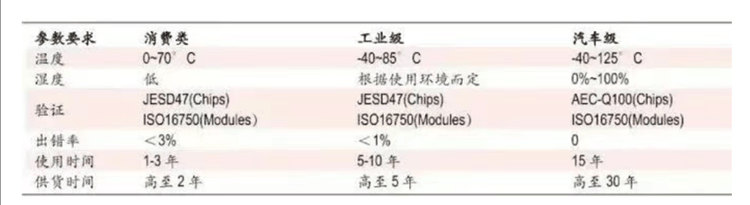

虽然从这个思路上来说,如果座舱里在某些不涉及安全的部分用一用消费级芯片好像也无伤大雅,但一汽奥迪高管在视频中做的技术科普则给大家撕开了“车规级”与“消费级”争议的另一些核心问题。简单来说就是三个维度的区别:工作环境、使用寿命、安全表现。

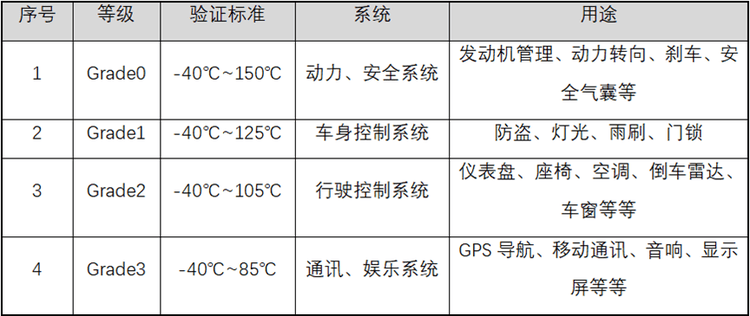

从工作环境上来看,车规级芯片需在-40 ℃~150 ℃之间稳定工作,消费级只需0 ℃~70 ℃;汽车要面临高温、低温、雨雪、沙尘、颠簸、震动等更复杂恶劣的环境,对可靠性的要求更高。车规级的材料必须选用耐高温、抗腐蚀、抗冷凝的材料,而消费级的要求比较低。

从使用寿命方面看,消费级设计寿命3~5年,车规级必须保证10年以上稳定供货且每批次一致性零偏差;不同批次产品的一致性要求也极高,需要通过多批次的法规AEC-Q验证。

从安全方面来看,消费级允许每100万件中出现500件故障,车规级则将故障率压至1 PPM以下,相当于100万件里最多只能有1件出问题。此外汽车会出现频繁颠簸,电磁场也更复杂,都要求车规级芯片具备更高的可靠性、电磁兼容性。

这么来看,就算是“无关紧要”的座舱芯片,似乎也并没有那么“无关”。仔细想一想,万一高温天气下,车机芯片温度过高卡顿关机,原本“无关安全”的东西,是不是就和安全性关联上了呢?特斯拉早在近十年前就开始尝试消费级芯片了,后来因芯片过热失效而大范围召回的事件也证明了,消费级芯片用在汽车上,绝对不存在绝对的“安全地带”。

另外,根据行业规则,车规级产品原则上必须通过 AEC-Q 系列认证。尽管 AEC-Q 认证在形式上属于行业自愿性标准,但在实际工程与采购流程中,全球主流车企和一级供应商(Tier 1)普遍将 AEC-Q 认证视为“入场券”,未通过认证的产品几乎无法进入汽车电子系统。这也说明了,如果把这部分“信息差”了解清楚,“车规级”与“消费级”所带来的安全体验,完全是不同的。除非汽车消费者买台车就打算用个三两年,或者就在春秋出行,保证自己不在过热或者过冷的时候出行,否则可能就会出现,前一秒游戏玩的正嗨,下一秒车机卡死黑屏的意外局面。

安全与成本的“博弈”

消费级芯片不适合用在汽车上,但是有些车企还是用了,看起来是准备另辟蹊径搞创新,实际上,这背后折射的还是安全与成本的“博弈”。现在的市场竞争有多激烈大家有目共睹,车企要获得足够强的竞争力,就必须要拿出让消费者感觉有诚意的东西。那什么才算有诚意?在很多不明真相的消费者眼里,只要一款车给的配置多,参数漂亮,售价区间亲民一点,马上就会被打上“良心”的标签。

按道理说,汽车消费者不了解技术内幕,把这些东西当做车辆实力的具象化表现,其实也没什么大问题。而问题是,在越来越卷的汽车市场上,很多车企很难在产品力和成本上做到平衡。这个时候去减一些肉眼可见的东西肯定是不行,毕竟你配置少了,消费者一眼就能看出来。而在“看不到”的地方做“减法”就不一样了,就像我们现在所说的“消费级芯片”和“车规级标准”之争,其实就是把“减法”做到了芯片上,不懂技术的消费者看不出区别,自然不会提出什么异议。

事实上,“车规级芯片”的设计、测试、材料成本远高于消费级。我们可以简单看看区别,在设计阶段,车规级芯片需要投入更多资源满足认证要求,比如 ISO 26262 认证可能增加 30% 设计成本;测试阶段每颗芯片需经过数百项测试(消费级仅需数十项),测试成本占比达 30%(消费级仅 5%-10%);材料与工艺上,车规级往往采用更高等级的晶圆(如车规级硅片杂质更少)、封装材料(耐高温陶瓷封装),成本比消费级高 2-5 倍。

AEC–Q100标准认证流程

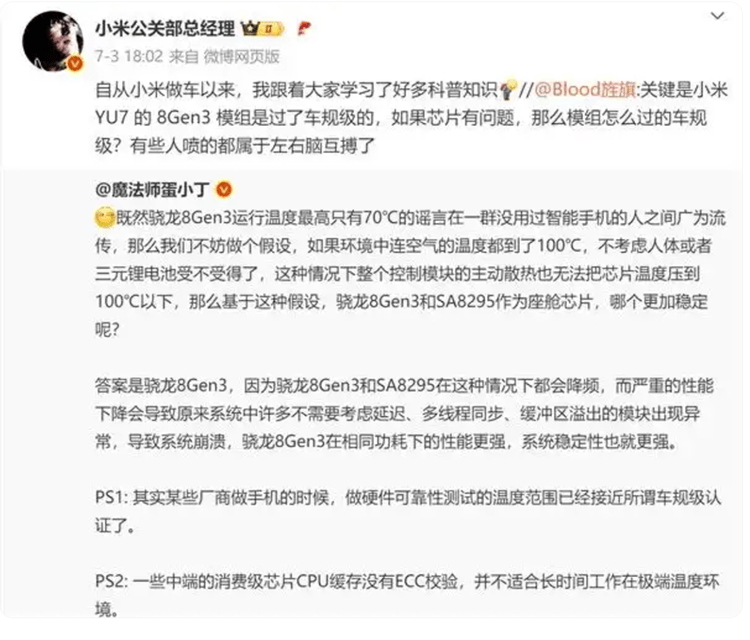

从性能体验上来说,小米YU7选用骁龙 8 Gen 3 作为智能座舱主控芯片,在图形渲染、AI 处理等方面性能出色,能带来流畅的座舱体验,且成本低于车规级芯片。但是,汽车总归不是游戏室,拿安全换性能的事,对用户来说,显然“划不来”。换句话来说,成本的差异最终会在安全性上得以体现,这也是消费级芯片和车规级芯片最核心的区别。即便小米集团公关部总经理王化曾表示,小米YU7使用的骁龙 8 Gen 3芯片已通过一系列严格认证,并进行了大量的道路实测,确保产品的安全性和稳定性。并且表示“之前已有其他车企将消费级处理器应用于车载系统,这进一步证明了这类芯片在车载环境下的可行性。”

但大家都知道,车企自己的测试不代表行业标准,“可行性”也不能等同于安全,消费级芯片的安全“短板”,至少目前还没有解法。不信我们可以参考特斯拉,这算是电动车圈的“鼻祖”了吧?特斯拉此前推出的Model S/X搭载MCU1系统,采用的就是消费级英伟达Tegra 3芯片。结果,用户长期使用后故障率显著升高,导致中控屏幕黑屏、卡死或功能异常。最终,特斯拉在中国和美国召回部分车型,并免费维修或更换相关部件。

车规级标准该“妥协”吗?

小米尝试消费级芯片上车,为行业带来了智能汽车时代芯片选择标准的新思考。那么另一个问题就来了:既然消费级芯片也能在汽车上使用,“车规级标准”是不是该妥协了?其实这个问题一出来,估计很多人就已经觉得细思极恐了。任何一个标准都不是无缘无故设定的,“车规级标准”背后,其实正是对汽车消费者无声的保护。

要知道,车规级芯片和消费级芯片从设计目标到使用场景、性能需求、验证标准、供应链体系,完全是两条路上的产品。用在手机上的消费级芯片只要能用上2至4年也就够了,真是遇到过冷过热的情况,发出错误的信息或干脆关机,至少不会带来什么危及生命的风险。而这样的情况,在车规级系统中是无法被容忍的。毕竟,消费级芯片的“舒适区”,是0℃-70℃的环境,但汽车要面对的是-40℃的极寒、150℃的引擎舱高温,还要扛住雨雪浸泡、持续震动和电磁干扰。如果把消费级芯片用在汽车上,意味着其在复杂环境下的风险可能会增加。

或许车企可以营销自己的“消费级芯片”已经经过严格测试,只要频繁给用户灌输这样的信息,很多忠诚粉丝也会欣然接受。但事实上,如果“消费级芯片”真的足够安全,那么,那么多主流车企又何必花大价钱去用车规级芯片?而从另一个角度上来说,可能很多人都没能意识到,当车企开始用“消费级芯片”来试探用户底线的时候,意味着将来可能会有越来越多的非车规级的东西出现在汽车上,最终,谁会成为小白鼠,谁又会为这些“试验品”买单,可想而知。

有些东西可以创新,而有些底线决不能让步。就像在汽车上使用车规级芯片,这是汽车行业多年发展以来形成的铁律,涉及的是安全底线。当然,这并非意味着我们在完全否定消费级芯片的性能和成本优势,但问题是,于汽车领域而言,消费级芯片的降本增效只是短期利益,从长期看,这等于打破了汽车安全的底线,在拿用户的生命安全“走钢丝”。

结语

“车规级标准”与“消费级芯片”之争,说到底还是激烈竞争之下,安全与成本之间的博弈。“消费级芯片”可以拼算力、拼参数,关键价格还低,更容易在消费者这儿拿到更高的印象分,而“车规级标准”成本高、可靠性高,更侧重于安全稳定性。我们不能说“消费级芯片”一定不够安全,但如果将“车规级标准”与“消费级芯片”孰强孰弱放在“安全性”这一大前提下来谈,一切全靠“自觉”的“消费级芯片”,和处处都有更严格标准的“车规级”比起来,确实很难让人信赖。毕竟,在这个有“标准”都有人想各种办法钻空子的时代里,“车规级标准”可能才是行业给汽车消费者的一种保护。