原创 中国特高压会被取代吗?美国超导输电来袭,将要迎来零损耗时代?

[击掌] 美国一项超导输电技术突然曝光,瞬间成了能源圈的“流量明星”,不少人点开新闻时心里都咯噔一下,这技术听起来这么厉害,难道美国要改写输电格局?

要知道中国的特高压输电可是出了名的“王牌”,不仅解决了国内能源分布的大难题,还成了对外名片,如今突然冒出个“新对手”,难免让人捏把汗。

但真相真有这么刺激吗?这两种技术真的是非此即彼的 “死对头”?

中国特高压的长驱直入本文陈述所有内容皆有可靠信息来源赘述在文章结尾

提到中国特高压,得先说说它诞生的“宿命”,中国的能源分布简直是道地理难题,西部和北部握着大把 “能源牌”,西北的风、光伏,西南的水电,陕北的煤电都是发电的“富矿”;可东部沿海呢,工厂多、人口密,用电像 “吞金兽”,自己却没多少能源。

这就好比一个人家,厨房在村头,餐厅在村尾,中间隔了好几公里,饭菜怎么端过去?特高压就是那根“超长托盘”,专门解决这“千里送电”的难题。

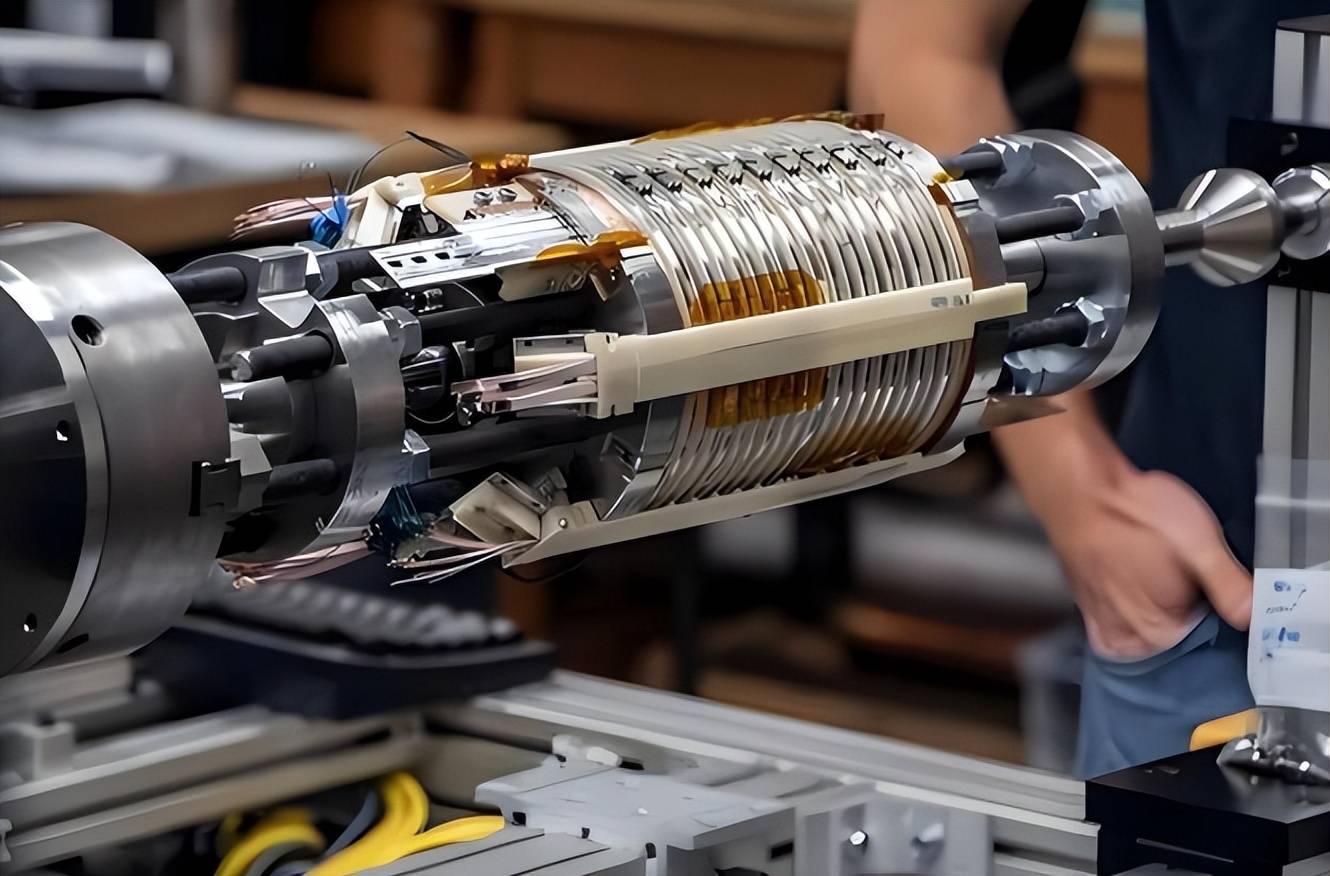

所谓特高压,交流电压达1000千伏,直流正负800千伏以上,电压提得越高,传输同样功率的电流就越小,线路上的损耗自然直线下降。

一条特高压线路的输送能力,抵得上好几条常规超高压线路,这意味着沿途可以少建无数铁塔和变电站,不仅能省下宝贵的土地,综合建造成本算下来也更划算。

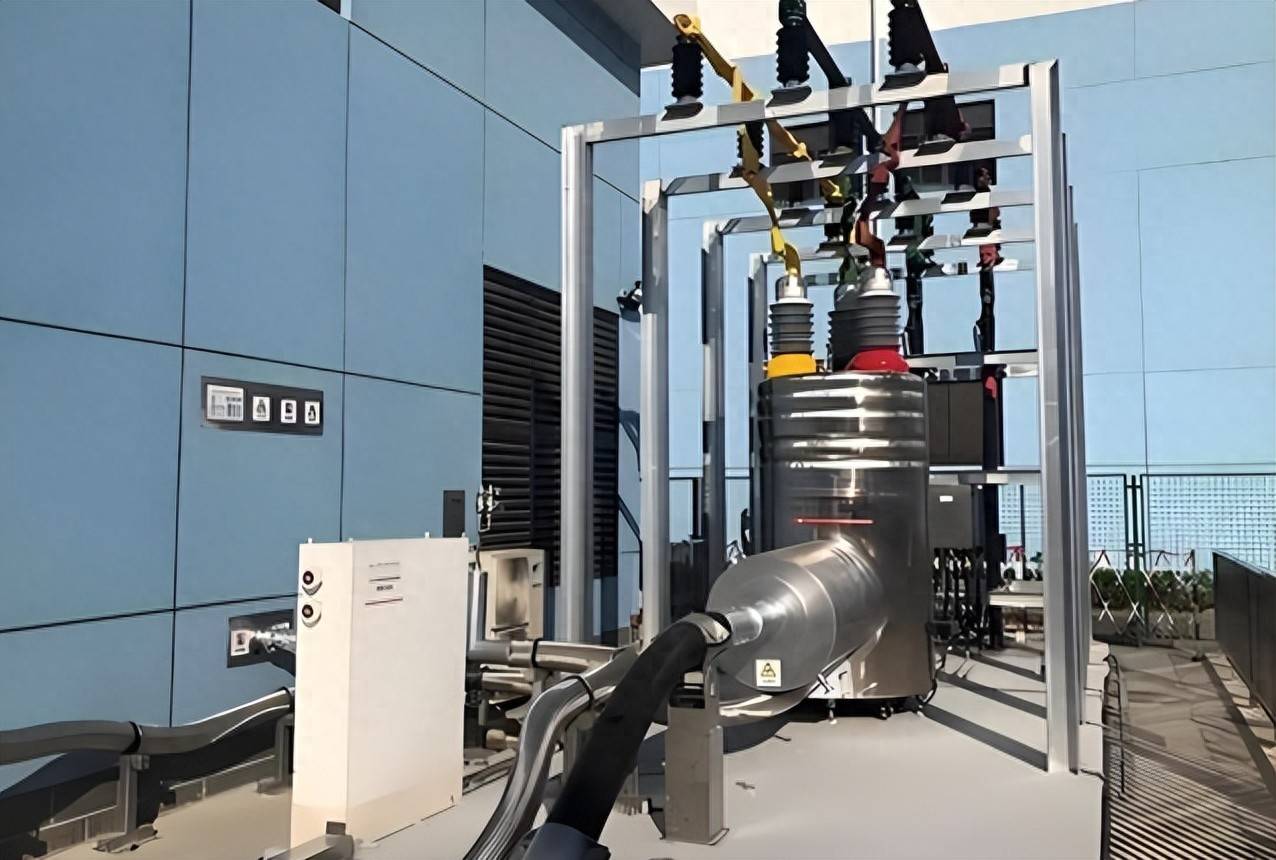

经过近二十年苦心孤诣的深耕,中国的特高压技术早已炉火纯青,三峡澎湃的水电,西北风光无限的风光电,都通过这些电力“大动脉”,昼夜不停地输往东方。

它的优势显而易见,稳定、可靠是已经经过千锤百炼、实践检验的“电力高速公路”,可以说特高压完美扮演了“长途运输兵”的角色,为“跨区联网”的国家战略立下赫赫战功。

然而特高压特性决定了它只能“走直线”,在人口稠密、寸土寸金的大城市内部,要搞高密度的电力“微循环”,特高压这种庞然大物就显得有些捉襟见肘,难以施展手脚了。

超导的潜力与难题

那超导输电技术超导输电被捧为 “革命性技术”,核心原因就一个,理论上 “零电阻”,能量传输几乎没有损耗,这简直就像给物理学开了个“外挂”,颠覆了我们对电力的认知。

但要开启这个“外挂”,条件相当严苛,需要极低的温度,即便现在我们常说的“高温超导”,也得在零下196摄氏度的液氮环境中才能勉强实现,这也正是超导输电迟迟未能大规模走向应用的核心症结,高昂的成本和严峻的可靠性挑战。

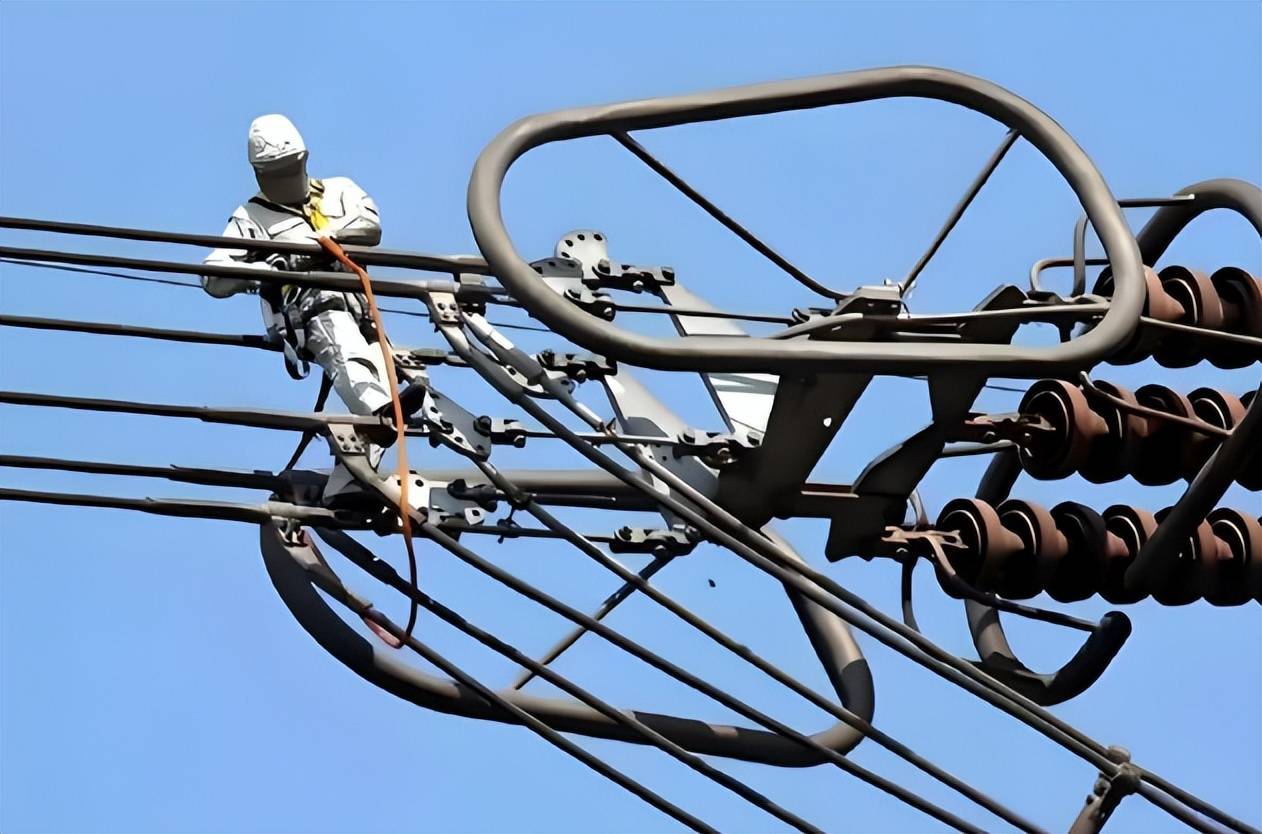

首先是材料,超导电缆本身就比传统的铜线、铝线金贵得多,其次是维持低温的运营成本。试想一下,一条几千公里长的线路,要时刻保持在零下196摄氏度的“冰点”状态,需要源源不断的液氮供应,还得有精密复杂的制冷设备保驾护航。

整个系统的复杂程度和维护难度都远超传统电网,一旦冷却系统某个环节“掉链子”,整条线路分分钟可能瘫痪,这对要求万无一失的电网而言,是难以接受的巨大风险。

所以纠结超导技术能否取代特高压进行长途输电,可能从一开始就“问错了问题”。超导这枚棋子的真正威力,或许根本不在于“长途奔袭”,而是它能精确打击,解决特高压难以触及的“局部战场”难题。

超导能真正大显身手的第一个战场,就是我们那些日益膨胀的超级城市,上海、北京的地下,早已被密密麻麻的电力、通信、供水管网塞得严严实实,空间不堪重负,为了满足城市日益猛增的用电需求,电网公司不得不铺设更多电缆,这无疑让本就拥挤的地下“血管”雪上加霜。

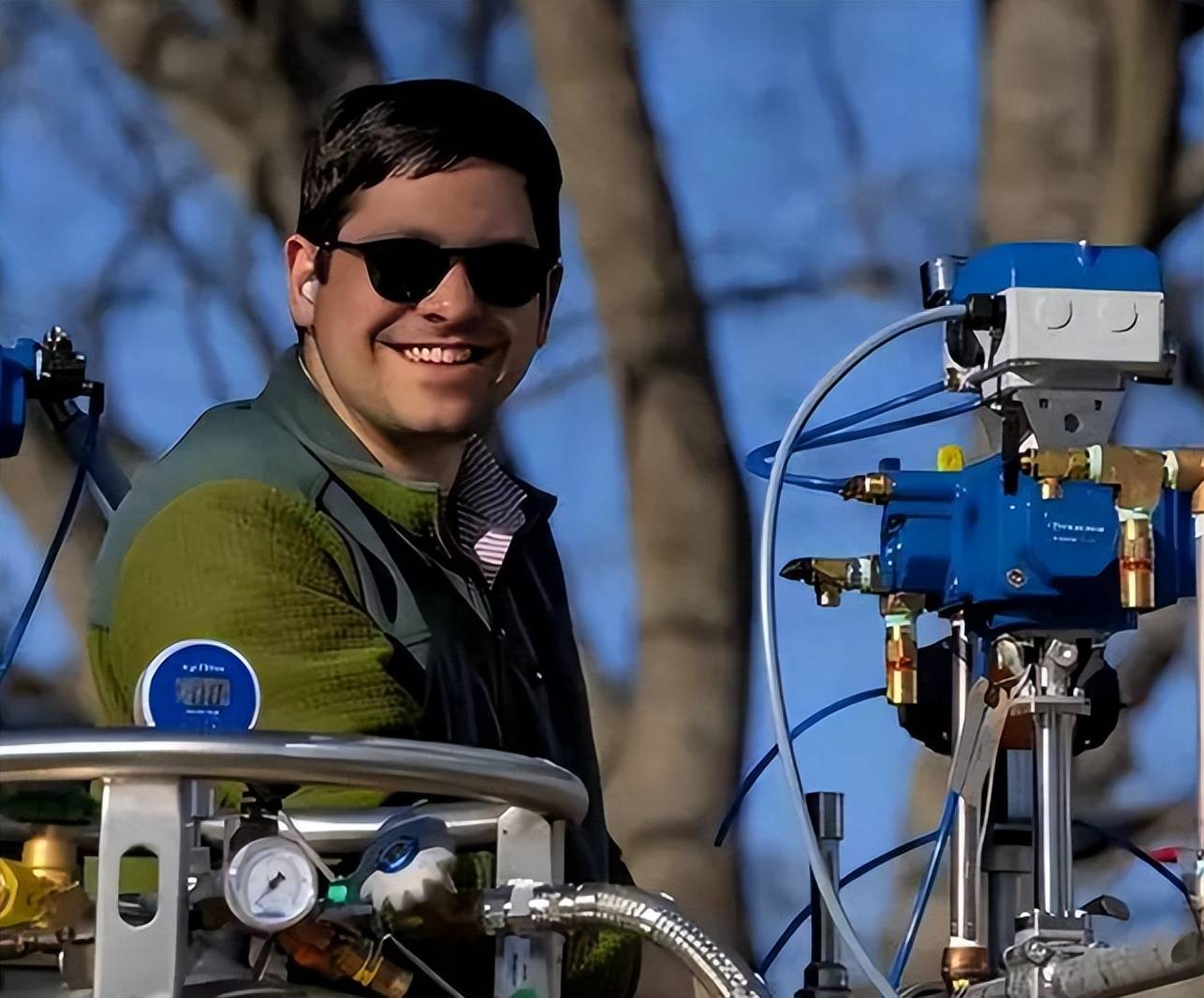

而超导电缆的优势此刻就显现了,它输电密度极高,一条35千伏的超导电缆就能轻松替代4到6条同等电压等级的传统电缆,上海已经成功投运的1.2公里商业化超导线路,就是最好的例证。

这意味着未来城市电网升级,或许不再需要大规模地“开膛破肚”,只需在原有电缆通道里“以一换多”,就能满足像电动汽车快充桩、耗电巨兽数据中心那样对电能巨大的需求,彻底解决城市用电的“最后一公里”困境。

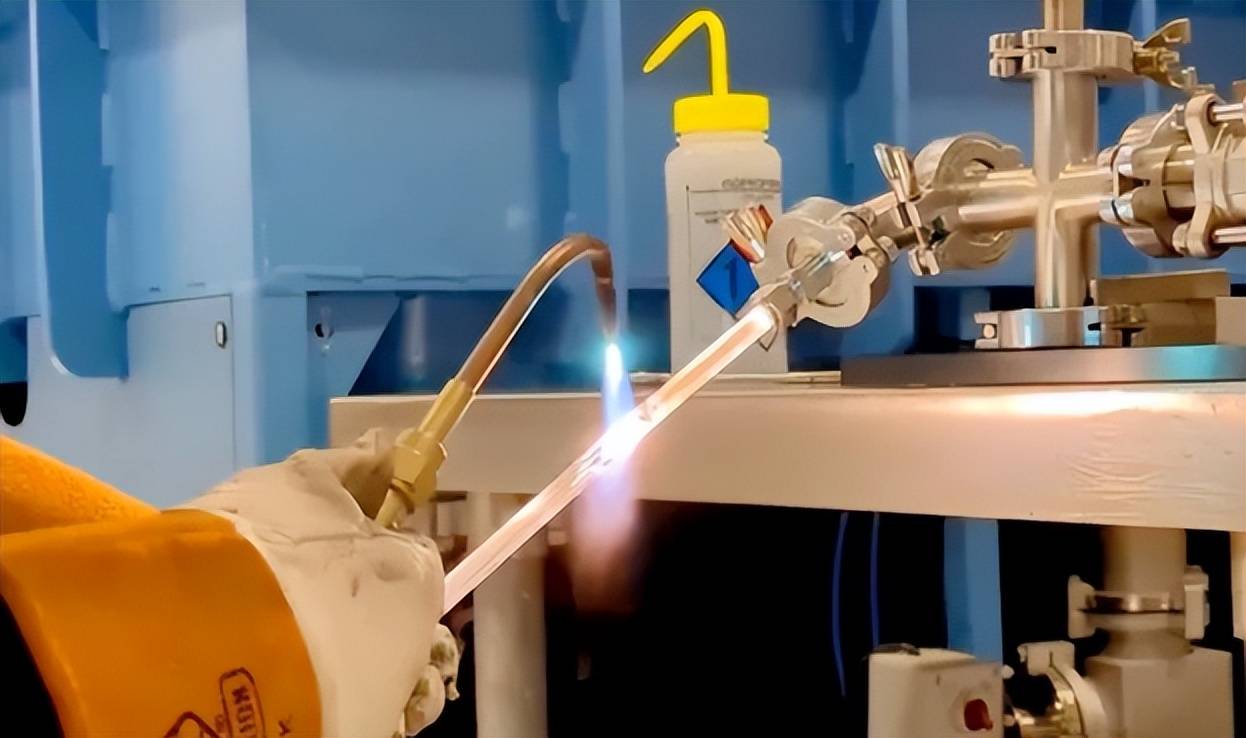

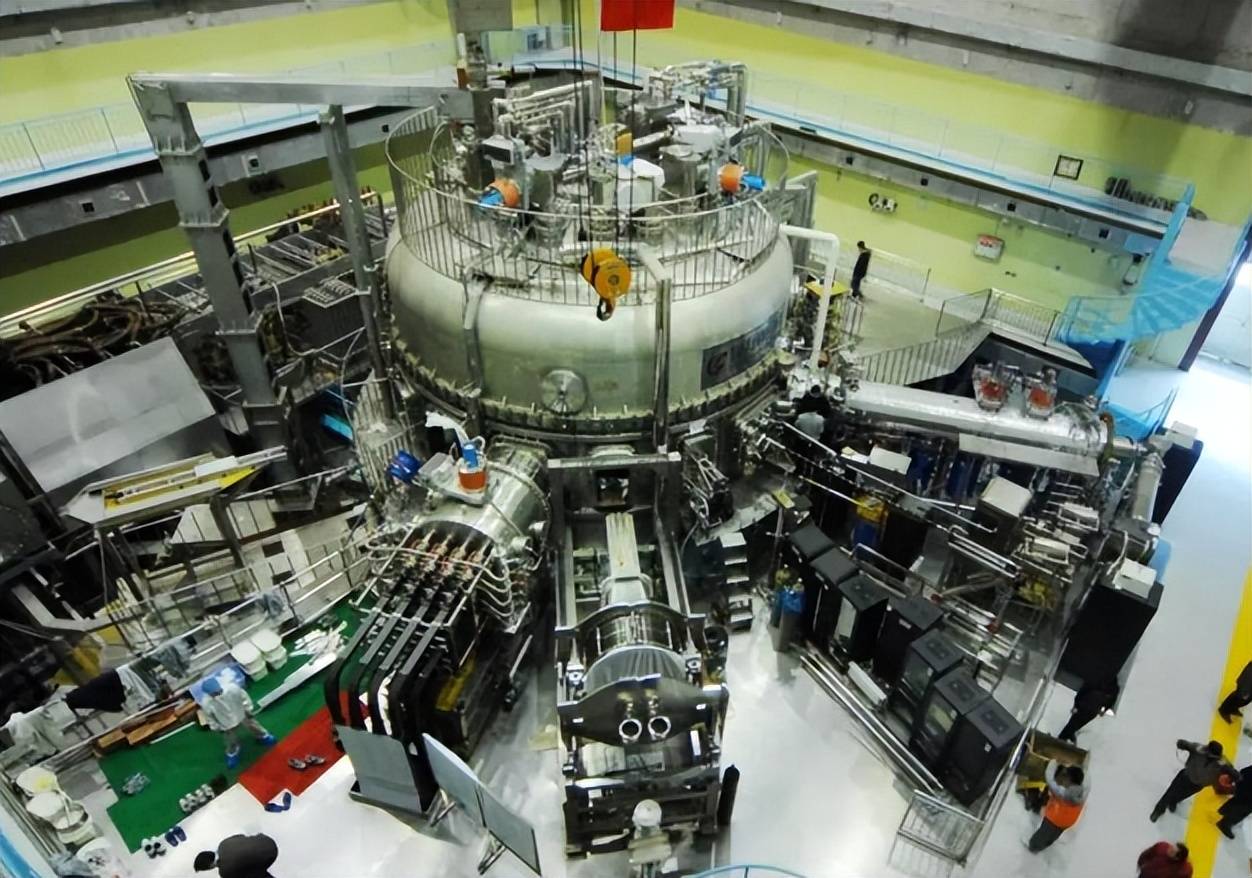

超导的第二个战场,是那些高耗能的新兴产业,举个例子,未来的“终极能源”可控核聚变,要约束住上亿度高温的等离子体,需要无与伦比的强大磁场,而驱动这个磁场本身就要消耗天文数字般的电力。

如果用传统电缆,电阻产生的巨大热量会严重干扰系统稳定,造成惊人的能源浪费,但若用上超导材料,零电阻特性意味着电流输入时不会产生丝毫额外热量,这将极大降低冷却系统负担和能源成本,让商业化运营真正成为可能。

同样,在电解水制氢这些未来能源生产领域,巨额直流电输入是关键,哪怕降低几个百分点的线路损耗都能显著改善项目的经济账,在这些特定场景下,超导技术扮演的并非“运输兵”,而是“催化剂”,是让一些划时代的未来产业从科幻走向现实的关键钥匙。

未来能源体系将会是怎么样的

看清了这一点,我们再审视美国麻省理工初创公司VEIR的技术,也就豁然开朗了,他们提出的“开环冷却”系统,让液氮在线路中蒸发吸热,再分段回收液化,本质上是一种降低冷却系统复杂度和成本的大胆探索。

这代表了美国在超导应用思路上的一种尝试,希望能用技术创新撬动超导商业化的成本杠杆,但这套方案是否足够可靠,能否从区区30米的试验线路放大到几十上百公里,依然充满了未知数,还有待时间的检验。

而中国,则在特高压领域稳扎稳打、持续领跑的同时也在超导领域务实前行,没有盲目冒进,上海、深圳等地纷纷上马的示范项目,走的都是先在城市核心区域积累工程经验,解决实际问题,再逐步推广的稳健路线。

未来的电网,绝不会是特高压或超导任何一方的“独角戏”,而更可能是一个两者协同作战、紧密相连的混合系统,特高压将继续扮演国家能源互联网的“主干道”,负责超远距离、超大容量的跨区域能源调配。

而超导技术则化身为精密的“毛细血管”,深入到城市的负荷中心和特定的工业园区,精准解决高密度、高效率、甚至极端条件下的用电难题。

真正的科技竞争,从来就不是某个国家在某一项技术上的单点突破,而是谁能更好地整合不同的技术,构建一个更具韧性、更加高效、更能适应未来的整体能源体系。

说到底,美国超导技术的曝光更像给能源领域提了个醒,没有永远的 “王者”,只有不断进化的 “体系”。中国特高压不会被轻易取代,超导也不是 “万能神药”,两者各守其位、协同发力,才能撑起未来能源的“大骨架”。

信息来源