单晶硅上的数学舞蹈‖芯片战争,卡住我们脖子的不是技术、不是制裁,而是数学思想

今天,如果我们还不清楚芯片战争卡住我们脖子的手来自哪里?就算是摩尔定律走到尽头,我们仍然没有机会换道超车。这只手来自纯粹的、自由的数学研究。

——题记

曾几何时,直到今天,芯片是国人隐隐的阵痛,你可以不去想,但痛是一直存在的。

中国每年芯片进口额超过石油,中国最先进的高科技企业在面临“断芯”时会束手无策。用“卡住我们的脖子拎在半空”这句话来形容,真是形象至极。

不仅对高科技企业,芯片还是整个电子产业、信息产业,尤其是人工智能领域时刻离不开的“大脑”。

同时,芯片已经成为国家竞争的“杀手锏”,芯片蕴含的政治、经济、社会意义已远超技术本身。这不仅关系着国家的竞争力和国际地位,还关系着民族自信心和自豪感。

从宏大叙事回到百姓生活。

芯片,准确地说就是硅片,也叫集成电路,就是把晶体管、电阻、电容等元器件集成在单一半导体材料上。所以,它属于微电子技术的主要产品。

1958年9月12日,德州仪器公司的工程师杰克·基尔比成功研制出世界上第一个集成电路,这一突破为他赢得了2000年诺贝尔物理学奖。

至今不过六十几年,但芯片已改变了整个人类的社会面貌,芯片还会继续引领高度发达的信息社会和高度发达的社会文明。也就是说,我们每个人的生活、工作、学习都不可能离开芯片。

我对技术发展是一个乐观者。我相信,总有一天“芯片”或者突破摩尔定律后的“什么硅基片”,会实现智慧的“涌现”,最终把人类带进“硅基”时代。

当下,我国的芯片已苦苦追赶世界先进水平几十年,但仍有较大差距。

今天,我们的5G技术,我们的智能制造仍受制于高端芯片,也就是被“卡脖子”。

今天,如果我们还没看清这只卡住我们脖子的手到底来自何处?就算是摩尔定律走到尽头,我们仍然没有机会换道超车。

是来自技术吗?如果是,我们学就行了,为什么学不来?

那是因为别人制裁,不让我们学吗?如果是,那我们自己为什么不搞?

我们已经研究很多年了,为什么一直在追赶仍被“卡脖子”?

因为,芯片发展的链条实在太长,几乎涵盖了19世纪以来最先进的数学、科学的应用,且每一环我们都没有参与。这种情况,在现有的科学语境下几乎无解。

面对这长长的数学的、科学的链条,我们现在切进去试图超越他们真的很难很难。

今天,我们就逆着这根链条捋一捋,看看到底有多难,看看卡住我们肚子的这只手来自哪里。

※芯片首先是软件,其次是硬件

下面,你会发现,在最具体的制造环节,每一个技术挑战的克服,都依赖于深刻的理论指引,而理论的核心是数学。

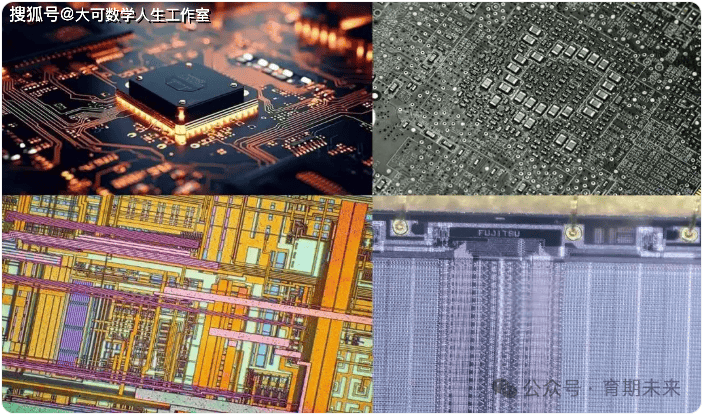

首先你得知道,芯片不是一个平面电路板,而是纳米尺度的三维(3D)“人造晶体”。

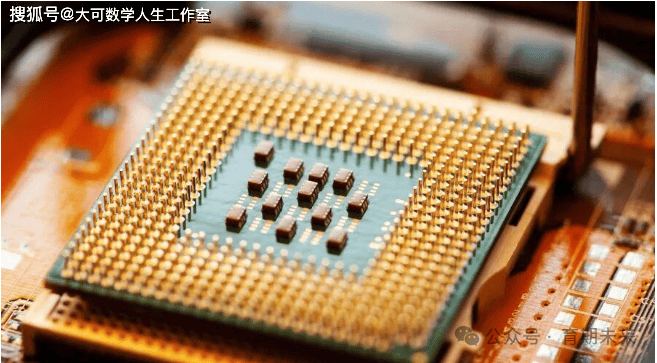

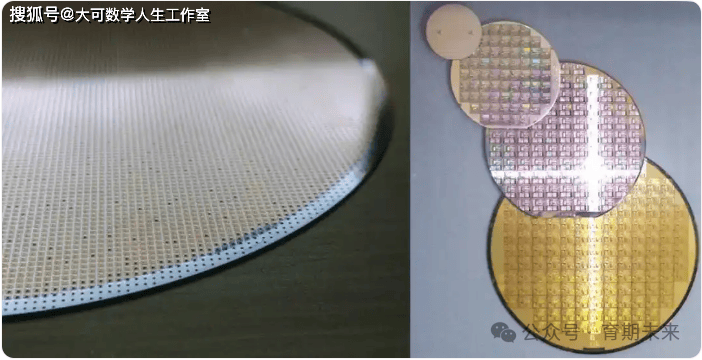

芯片制造的本质,是在全球最纯净的人造物体(硅晶圆)上,进行超过一千次的“加法”“减法”与“改性”循环。每一次循环都必须达到原子级的精度,其挑战远非“雕刻”二字可以概括,只能用数学精密的计算来表达。

“加法”是什么操作?

“加法”就是在硅片表面“涂”一层厚度均匀、成分纯净、结构致密的薄膜(如二氧化硅、多晶硅、金属)。

这一涂层的目标要求高到极致。

要求涂层厚度控制在单原子层,同时,在3D结构上,薄膜需均匀覆盖每一个台阶和缝隙。

涂层的界面要象原子一样洁净,薄膜与下层材料的界面必须纯净,几个杂原子就会导致器件失效。

这个过程用到的物理知识是“表面吸附与反应动力学”,它解决“气体前驱体分子如何在表面吸附、迁移、发生化学反应并释放副产物”等问题,这个过程由“活化能、表面自由能、扩散系数”等参数决定。

这个过程的“质量传递、反应速率方程”要用一组偏微分方程来描述。对于最精密的原子层沉积,其控制依赖于对自限性表面反应动力学的精确数学建模,通过“脉冲和purge 时间”的精确控制,实现单原子层级的生长。

“减法”是什么操作?

“减法”就是以定向和有选择性的方式,将特定区域的材料精确移除,形成设计好的三维结构。

“减法”的目标要求简直令人“精神分裂”。

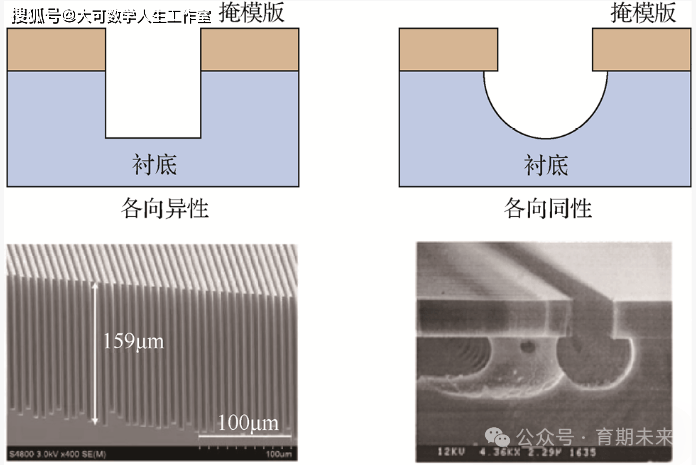

它要求刻蚀(移除)后的侧壁近乎垂直,称为“各向异性”。但刻蚀的物理化学过程天然倾向于向各个方向侵蚀,称为“各向同性”。

它要求在刻蚀中间层A材料时,不能损伤下方的基质B材料和表面的光刻胶C。

我们以刻蚀多晶硅栅极为例。

光刻胶C,就是设计的图形模板。

材料A(待刻蚀层),就是多晶硅(晶体管的关键部分)。

材料B(停止层),就是超薄的二氧化硅栅介质层(厚度仅几个原子),它一旦被击穿,整个晶体管就报废了。

这个过程用到的物理知识是“等离子体鞘层物理”,在射频电场中,电子与原子碰撞产生离子和自由基。离子受电场加速,垂直轰击表面,实现物理溅射(各向异性);自由基与表面发生各向同性的化学反应。刻蚀轮廓是两者竞争的结果。

要实现这一过程用到数学上的“选择比”的概念。

选择比不是一个定性要求,而是一个精确的数学和工程参数。

选择比 = 刻蚀材料A的速率 / 刻蚀材料B(或C)的速率。

这个过程仍然离不开数学的计算。用蒙特卡洛方法模拟离子和中性粒子的运动轨迹与碰撞。用反应-输运模型(耦合的偏微分方程组)描述刻蚀剂在复杂图形中的扩散、表面反应和生成物的脱附。通过求解这些模型,在计算机中优化出能产生理想90度侧壁和完美选择比的“配方”。

继续上面的例子。

如果刻蚀多晶硅(A)的速率是 100纳米/分钟,而刻蚀下方二氧化硅(B)的速率是1纳米/分钟,那么“选择比”就是 100:1。

这意味着在刻蚀100纳米厚多晶硅的1分钟里,下方的二氧化硅只会被损伤约1纳米。工程师可以根据这个比例,精确地设计停止层的厚度(比如预留2纳米作为安全余量),从而确保在刻透A的瞬间,B层依然完好。

“改性”是什么操作?

“改性”就是改变硅局部区域的电学性质,这是制造PN结(P型半导体和N型半导体结合形成的空间电荷区)和晶体管的核心。

“改性”的物理挑战都是“变态极的”令人抓狂。

要解决“确定性注入”的问题,指将杂质原子注入预定深度和浓度,但离子注入本质是一个统计散射过程(离子与硅原子核的随机碰撞)。

要解决“活化与修复”的问题,注入的原子大多不在晶格位置上,且造成了晶格损伤。必须通过退火让其“就位”并修复晶体,但退火又会引发杂质的不希望扩散。

这些看上去都是不可能解决的问题。

我们举例来通俗说明。想象一个高能的杂质离子(如硼离子)射入硅晶体,好比一颗子弹射入丛林。

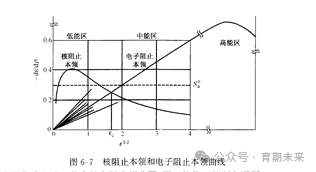

子弹直接击中粗大的树干(硅原子核)。子弹会偏转、减速,并把大量能量传递给树干,可能导致树干断裂(晶格损伤)。解决这个问题要用到的物理知识是“核阻止本领”。

子弹穿过茂密的树叶和细枝丛(硅原子周围的电子云)。子弹与无数电子发生轻微相互作用,通过电磁力使其激发或电离,从而持续、均匀地损失能量,自身基本路径不变。解决这个问题要用到的物理知识是“电子阻止”。

这两种机制共同决定了离子能“钻”多深(射程),以及会造成多大的“破坏”(晶格损伤)。

掌控“核阻止本领”(与原子核的“硬碰撞”),关键模型是托马斯-费米屏蔽势,通过量子力学计算,得到一个描述核间相互作用的有效势能函数。

掌握“电子阻止本领”(与电子云的“软摩擦”),最经典的处理是林哈德-沙尔夫-希奥特提出的 LSS理论(离子能量损失机制)。

两种阻止本领的总和平衡,决定了离子的射程与分布,最终决定着芯片的制造结果。

不要忘了,核阻止造成了晶格损伤(空位、间隙原子、非晶化)。

因此,注入后必须进行高温退火来修复这些损伤,并激活掺杂原子。

但过度退火又会导致杂质扩散,这构成了制造中的核心矛盾。

退火过程中的扩散与活化,由菲克第二定律(扩散偏微分方程) 和Arrhenius方程(反应速率方程) 共同控制。整个过程是一个强耦合的热-力学-统计问题。

可见,离子注入不是一个简单地“大力出奇迹”的轰击过程,而是一次基于量子力学精确计算的、对物质内部结构的“编程”。源头是量子描述,工具是可预测的数学模型。

小结:制造即计算

芯片制造过程始终贯穿着终极矛盾,确定性与随机性的博弈。

宏观要求芯片上的每一个晶体管,在通电后都必须做出完全确定、一致的响应(开或关)。

微观现实是,制造它的每一个步骤,在原子尺度上都充满了量子不确定性、热力学涨落和统计偏差(例如,注入1000个硼原子,到达目标深度的数量服从概率分布)。

解决这些问题,不是靠“更稳定”的设备(物理极限存在),而是靠数学。

因此,现代芯片制造的本质是“基于物理模型的精密计算工程”。每一个技术步骤的开发、优化和预测,都强烈依赖于对底层物理过程的数学建模和数值求解。

驱动芯片技术前进的,首先是对光与物质相互作用、等离子体、固体扩散等物理过程的深刻理论理解,而这些理论无一不以偏微分方程、概率统计、傅里叶分析等数学语言写成。

我们再追溯上去,这种用数学语言描述世界的范式,用数学理解和控制纳米尺度物理过程的能力来自哪里?(未完待续)

★★★★★★★★★★★★